Fêter en Christ!

De la fête du Travail, à la fête nationale, en passant par la fête des Patriotes, des pères et des mères, jusqu’au temps des fêtes – comme si l’on n’en avait pas assez! – il semble que les Québécois soient tout le temps en train de fêter. Et pourtant, nous n’avons souvent plus le cœur à la fête. Pourquoi fêter alors que notre monde semble s’effondrer?

Êtes-vous plutôt du genre à apprécier ou à détester qu’on souligne votre anniversaire? Si vous êtes comme moi, un petit Grinch en vous n’est jamais loin pour casser le party: «La fête, c’est nul. C’est une affaire de petits enfants et non d’adultes responsables. Est-ce qu’on ne devrait pas plutôt parler de grandes questions sociopolitiques: de guerre et de paix, de tarif douanier et d’inflation, de migrants et de démocratie, d’écologie et de théorie du genre, de santé mentale et d’intelligence artificielle?» Voilà de vrais enjeux sérieux.

Notre monde affronte tellement de crises – démocratique, économique, climatique, technologique – que nous n'avons plus le cœur à la fête. Pourtant, nous devons impérativement fêter. C’est un besoin urgent et vital.

Ni des bêtes ni des robots

Car la fête n’est rien d’autre que le but de toute vie humaine. Elle nous rappelle que nous ne sommes ni des bêtes ni des robots. Quoi qu’en pensent Camille Saint-Saëns et Elon Musk, vous ne verrez jamais un carnaval d’animaux ni un party d’intelligences artificielles.

La fête est le propre des êtres vraiment intelligents et aimants. Nos raisons de fêter révèlent ce à quoi nous accordons le plus de valeur, ce qui nous unit, ce qui nous fait vivre. Voilà pourquoi une société qui ne fête plus – ou qui fête mal – commence bien vite à tourner en rond et à se désagréger.

Nos raisons de fêter révèlent ce à quoi nous accordons le plus de valeur, ce qui nous unit, ce qui nous fait vivre.

Nos aïeux Canadiens français et catholiques l’avaient bien compris. En suivant le calendrier liturgique, ils fêtaient au moins 130 jours par année, soit plus d’un jour sur trois! Car pour tous ceux qui, comme nos ancêtres, croient encore en Dieu, l’au-delà n’est rien d’autre qu’une grande réception de bienheureux. C’est pourquoi il est bon de s’exercer souvent, de s’accoutumer à festoyer, à fêter bien et longtemps, à fêter pour de vrai, si l’on veut se disposer à accepter l’invitation à la fête éternelle.

L’art perdu de fêter

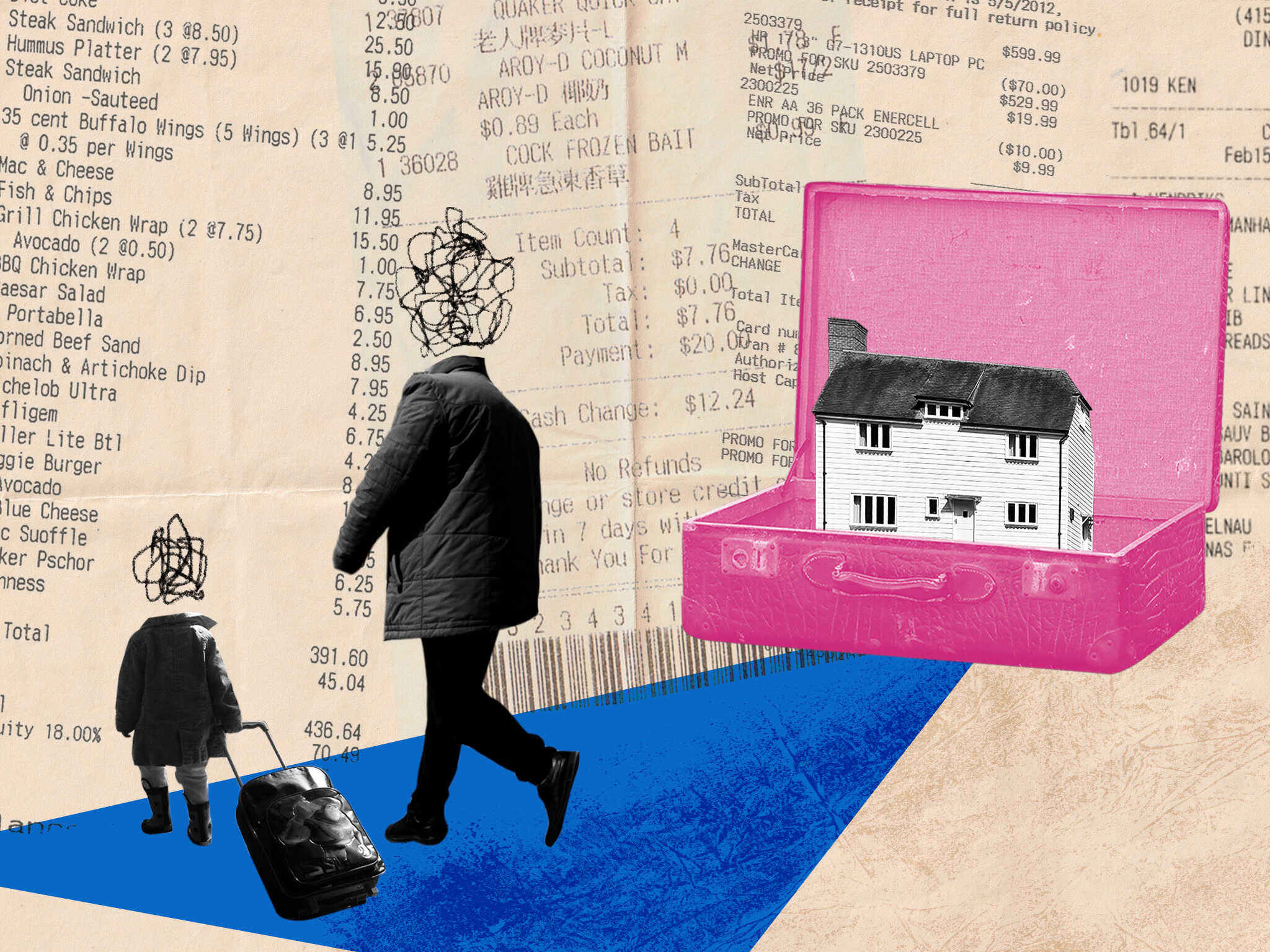

Mais voilà que malgré l’apparition de l’homo festivus et la promesse d’une société du loisir, on dirait avoir perdu l’art de la fête. On ne veut plus sortir de chez soi, ou au contraire, on voudrait fêter tout le temps. Pire encore, on pense fêter devant nos écrans.

On nous vend des succédanés de fête, où les gens regardent d’autres personnes s’amuser à la télé… en direct de l’univers. Comme le faux sucre, la fausse fête ne goute pas aussi bon et surtout ne nous nourrit pas vraiment. Au lieu de fortifier la communion, elle engendre l’isolement et, avec le temps, on n’arrive plus à trouver famille et amis avec qui danser, ni raison commune de célébrer.

Mais le plus tragique, c’est qu’on ne sait plus pourquoi l’on fête.

Pourquoi fêter encore Noël si l’on ne croit plus que la naissance de Jésus est une bonne nouvelle? Et pourquoi ce long congé de Pâques si, comme le croit Google Image, il ne s’agit que de la fête des lapins et du chocolat?

Et comme on a déjà entendu un 23 juin au soir à Québec:

- Pourquoi est-ce qu’on fête la rue Saint-Jean?

- Mais non, lui répond un passant qui semble plus

instruit, ce n’est pas la rue Saint-Jean qu’on fête, c’est notre ancêtre.

- Ah, je vois! Mais quel ancêtre?

- Eh bien, notre ancêtre à tous… Jean du pays!

Et tous d’entonner joyeusement: «Jean du pays c’est à ton tour, de te laisser parler d’amour…»

Malgré le quiproquo sur le mot «gens», ce jeune nationaliste était tout de même sur une bonne piste. Car fêter ses ancêtres, c’est déjà se rapprocher de l’essence de la fête.

Célébrer nos liens

Après tout, fêter en vérité, c’est l’inverse de pécher, c’est aimer. C’est célébrer nos liens d’amitié, les renouveler, les réparer, les fortifier. On fête toujours les relations qui nous unissent, entre les Tremblay et les Simard, entre le passé et le présent, et pour ceux qui sont capables de voir un peu plus haut… un peu plus loin… entre le ciel et la terre.

D’ailleurs, de toutes les fêtes, ce sont les mariages que je préfère. Ils sont si humains et divins à la fois. Entre la coupe sacrée à l’autel et la coupe de trop à l’hôtel – entre liturgie et orgie – se révèle le sens le plus profond de l’existence : nous sommes appelés à une alliance d’amour indissoluble, à joindre une famille pour un banquet de noces éternelles!

D’ailleurs, pour rapprendre à bien fêter, nous gagnerions à renouer avec notre riche héritage judéo-chrétien sur lequel est fondée notre culture aussi bien occidentale que québécoise.

Que sommes-nous prêts à sacrifier pour fêter?

Pas de fête sans sacrifice

La Bible, ce vieux livre, dont étonnamment les ventes sont en forte augmentation ces dernières années, nous apprend qu’il n’y a pas de fête sans sacrifice.

Tout sacrifice religieux est basé sur le modèle d’un repas de fête. Car dans un repas, il y a une transmission de vie. Nous sacrifions une vie végétale ou animale pour la partager à plusieurs, et ainsi vivre ensemble de la vie d’un autre, qui a été livrée pour nous. Un repas de fête nous connecte aux autres avec qui nous mangeons, nous unis aussi à la création de laquelle vient toute nourriture, et aussi au Créateur de qui vient toute vie. Pas étonnant que les chrétiens fassent mémoire du sacrifice du Christ au cœur d’un repas d’action de grâce. La question se pose alors pour nous: que sommes-nous prêts à sacrifier pour fêter? De quoi ou de qui est nourrie notre vie commune?

La Bible nous apprend aussi que toute fête doit être précédée par un temps de conversion et de réconciliation. Si l’on fête avant tout la richesse et la beauté de nos relations, il nous faut d’abord renouer et réparer nos liens blessés ou brisés. Les chrétiens font ainsi pénitence durant les temps de l’Avent et du Carême qui précèdent les fêtes de Noël et de Pâques. Ils se confessent et se demandent pardon les uns aux autres avant de communier au même repas sacrificiel de la messe.

Enfin, le livre du lévitique nous rappelle qu’une année jubilaire est avant tout un temps de libération des dettes et des esclaves. Car comment pourrions-nous fêter ensemble si des chaines et des murs devaient encore nous séparer?

Alors que j’écris ces lignes, 1,4 milliard de catholiques du monde entier célèbrent une année jubilaire. Grande fête internationale pour expérimenter l’amour de Dieu, ce Jubilé 2025 est un signe de contradiction pour un monde qui a perdu le sens de la fête. Et si fêter en vérité était le remède aux maux d’une société qui semble avoir besoin de retrouver son nord et son cœur?

*Ce texte a d’abord été prononcé lors du lancement du numéro spécial sur la fête du magazine Le Verbe au printemps 2025.

Ce contenu n'a pas été chargé automatiquement puisqu'il provient d'un fournisseur externe qui pourrait ne pas respecter vos préférences en matière de témoins.