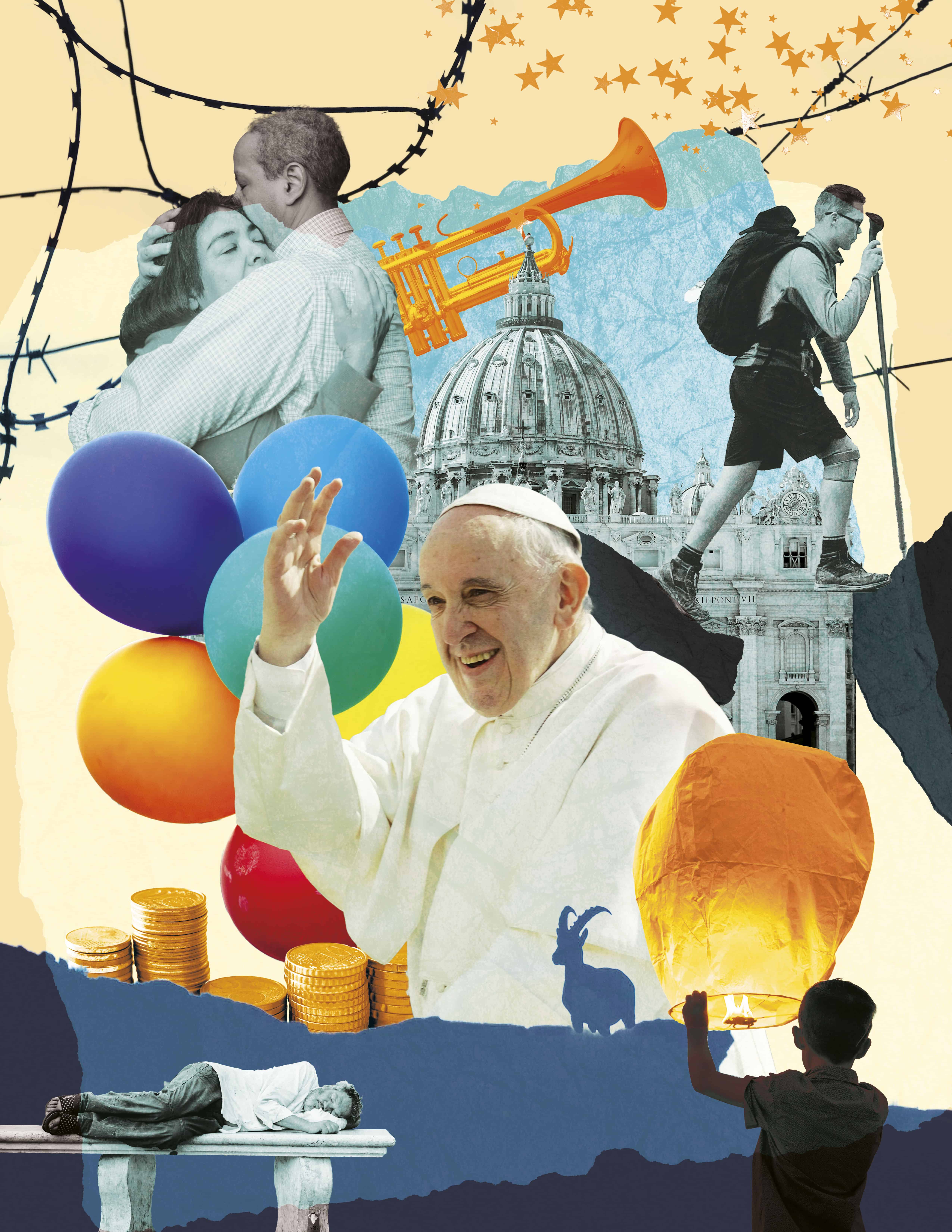

Mgr Rino Fisichella : «Le Jubilé est surtout une expérience de l’amour de Dieu»

En l’an 1300, alors que sévit la peste en Europe, le peuple de Rome demande au pape Boniface VIII d’instaurer une année sainte et d’accorder une indulgence pour fortifier son espérance. C’est le premier jubilé de l’histoire de l’Église catholique. Jadis célébrés tous les cinquante ans, les jubilés ont lieu, depuis le 15e siècle, tous les 25 ans afin de permettre à chaque génération d’expérimenter une grâce spéciale de la miséricorde de Dieu. Pour 2025, le pape François a proclamé un nouveau jubilé, ayant pour thème «Pèlerins de l’espérance». Il en a confié l’organisation à Mgr Rino Fisichella, propréfet du dicastère pour l'Évangélisation. Le Verbe l’a rencontré à Rome pour approfondir le sens de cette fête d’ampleur universelle.

Le Verbe: Le Saint-Père a invité les catholiques du monde entier à venir à Rome pour cette année sainte en «pèlerins de l’espérance». Comment comprendre ce thème du Jubilé 2025?

Mgr Rino Fisichella: Tout le monde marche, mais si vous n’avez pas une direction et un objectif à atteindre, vous n’êtes pas encore un pèlerin. J’ai coutume de dire qu’un pèlerin peut devenir un touriste, mais un touriste peut aussi devenir un pèlerin!

En latin, le thème du Jubilé se dit «Perigrinantes in spem», avec un participe présent qui indique un mouvement. Cela signifie que nous entrons dans l’espérance pas à pas. Mais pour les chrétiens, l’espérance n’est pas une idée, c’est une personne: «Jésus Christ notre espérance» (1 Tm 1,1), écrit saint Paul. Lorsque nous disons «Jésus», nous parlons d’un être humain. Mais lorsque nous ajoutons «Christ», nous affirmons qu’il est Dieu et ressuscité. Et toute ma vie est une préparation à recevoir la plénitude de l’espérance qu’est la résurrection et la vie divine de Jésus Christ.

Pourquoi le pape François a-t-il fait de l’espérance le message central du Jubilé 2025?

L’humanité actuelle a un besoin urgent d’espérance. Et pas seulement à cause des conflits armés qui se multiplient, mais aussi à cause de la violence dans la culture d’aujourd’hui. Nous parlons souvent des guerres dans les autres pays, mais n’oublions pas les violences quotidiennes – conjugales, par exemple – que nous vivons chez nous. Seulement en Italie, 16 femmes en moyenne sont tuées chaque mois!

Ensuite, l’espérance est d’autant plus nécessaire que nous sommes en un temps et une culture numérique. Certes, la technologie nourrit certains espoirs. Pensons, par exemple, aux progrès médicaux annoncés grâce à l’intelligence artificielle. Mais cette culture numérique est aussi pleine d’illusions. Une fois désillusionnés par les technologies, où allons-nous trouver une véritable raison d’espérer? Pour y arriver, nous devrons passer de la pluralité de nos espoirs à l’unique espérance. L’espérance ultime qui révèle le but et le sens de notre vie.

De plus, cette culture numérique a perdu le sens du temps. On veut tout, tout de suite. Hic et nunc. Vous recevez un message texte, vous le lisez immédiatement et vous répondez immédiatement – même si vous êtes à la messe! Les catégories classiques du temps et de l’espace semblent appartenir davantage au passé qu’au futur. Nous sommes constamment dans l’immédiateté. Or, l’espérance met au défi notre futur. L’espérance parle du futur, mais pour donner sens au présent qui prépare le futur. C’est pourquoi sans espérance on ne peut rien faire. Elle est absolument nécessaire à la vie.

Comment définiriez-vous l’espérance chrétienne?

L’espérance est une expérience qui va toujours au-delà d’une définition. Comme l’amour. Qui peut définir l’amour? Mais il est vrai, comme le dit saint Paul, que «l’espérance ne déçoit pas» (Rm 5,5). Nous devrions nous poser plus souvent la question: «Qu’est-ce qui ne peut pas me décevoir?» L’espérance chrétienne, elle, ne peut pas nous décevoir parce qu’elle est fondée sur «l'amour de Dieu» qui «a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint». Or, «rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus», écrit encore saint Paul (Rm 8,39). C’est pourquoi l’espérance est une expérience religieuse et le Jubilé est surtout une expérience de l’amour de Dieu.

Quand nous parlons d’espérance, nous devons aussi parler de vie éternelle. Quand parlons-nous de la vie éternelle? Les prêtres n’en parlent presque jamais, même dans les homélies de funérailles. On dirait que nous n’y croyons plus! Or, qui peut donner la vie éternelle? Comment pouvons-nous parler de la foi, si l’on oublie que la foi porte sur la résurrection de Jésus Christ qui nous donne la vie éternelle?

Dans la bulle d’indiction du Jubilé 2025, le pape François rappelle que nous sommes appelés non seulement à annoncer l’espérance, mais aussi à créer des signes d’espérance. Quels sont ces signes concrets que nous pouvons créer?

C’est en effet l’une des idées les plus originales du Saint-Père pour ce Jubilé. Nous devons rendre l’espérance visible et tangible! Et cela par des signes communautaires ou individuels.

Communautairement, par exemple, des membres de la famille vincentienne veulent créer un signe d’espérance durant le Jubilé en reconstruisant 13 maisons en Syrie. Individuellement, vous pouvez devenir signe d’espérance en parlant avec quelqu’un qui n’a pas d’espoir en l’avenir, ou encore en visitant des personnes âgées qui souffrent de solitude.

Je vous raconte une expérience personnelle: tous les jours, je croise un très grand nombre de mendiants. Il arrive que l’un d’entre eux me dise: «Aujourd’hui, mon père, je ne veux pas d’argent, je veux juste parler avec vous.» Croyez-moi, à deux heures de l’après-midi sous le soleil brulant de Rome, ce serait plus facile de lui donner cinq euros que de m’arrêter pour prendre le temps de l’écouter. Aujourd’hui, la majorité des gens sont seuls. Ils n’ont même pas la possibilité d’exprimer à quelqu’un ce qu’ils ont dans l’intimité de leur cœur. Nous devrions être plus attentifs à cela.

«Vous ferez de la cinquantième année une année sainte, et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé» (Lévitique 25,10).

Quel lien y a-t-il entre ce Jubilé et celui mentionné dans l’Ancien Testament?

Nous n’avons aucun document historique en dehors de la Torah prouvant que les jubilés ont été célébrés en Israël. Pourquoi? Peut-être parce que c’était une idée tellement révolutionnaire que personne n’a vraiment voulu l’appliquer. En tout cas, je pense que nous pouvons nous inspirer du jubilé évoqué dans le Lévitique, surtout dans ses exigences de libération des prisonniers et de remise des dettes. J’ai reçu ce matin des responsables de la Banque mondiale pour discuter de la manière dont nous pourrions profiter du Jubilé 2025 afin de sensibiliser les pays les plus riches à l’enjeu des dettes des pays les plus pauvres. Le pape François a explicitement demandé que l’on pardonne les dettes de ces pays.

Que signifie le mot «indulgence», au cœur du Jubilé, mais plutôt malaimé depuis la Réforme protestante?

Depuis le 6e siècle, quand la théologie du sacrement du pardon s’est développée, l’indulgence est un synonyme de pardon. Le plus important dans le Jubilé, c’est de faire l’expérience du pardon complet de toutes nos fautes. Évidemment, le sacrement de la réconciliation nous offre le pardon, mais il demeure en nous comme des traces du péché. Imaginez un enfant qui brise un vase chinois précieux. Même si ses parents lui disent: «Ne t’inquiète pas, nous te pardonnons», les milliers de pièces du vase demeurent au sol. Avec l’indulgence, les milliers de conséquences de nos fautes sont comme ramassées et réparées dans la miséricorde de Dieu.

Dans un contexte de sécularisation et de pluralisme religieux, comment le Jubilé peut-il rejoindre aussi des non-chrétiens?

Certes, le Jubilé est une proposition adressée d’abord aux catholiques. Mais l’espoir n’appartient pas à l’Église catholique. L’espoir est nécessaire à toute personne humaine.

Dans un monde sécularisé comme le nôtre, et plus encore au Canada malheureusement, les gens cherchent un sens à leur vie. Or, notre mission comme chrétien consiste à dire: «Je te présente quelqu’un qui peut te révéler le sens de ta vie, qui te donne même la possibilité d’aller au-delà de la mort.»

Malheureusement, nous sommes plus que jamais dans une culture de la mort. Je ne peux pas être d’accord avec un penseur nihiliste comme Heidegger, qui considère que l’homme est un être-vers-la-mort. Je refuse de croire que l’homme est fait pour la mort. Je désire la vie! L’espérance parle de vie. La vie pour tous et la vie pour toujours. Le crois-tu? Voilà le défi!