L’art de la fête

Processions, bénédictions, festins familiaux et veillées de danse: à n’en pas douter, nos ancêtres savaient fêter. La dimension religieuse de ces réjouissances, qui en constituait l’origine et l’essence, était célébrée en grande pompe et suivie de réunions plus intimes. Plusieurs artistes des 19e et 20e siècles ont transposé l’esprit de ces fêtes dans des œuvres qui fascinent par la richesse de leur témoignage. Scènes rurales ou vues urbaines, moments solennels ou précieux concentrés d’humanité, ces illustrations révèlent beaucoup plus qu’une activité liée à un temps fort du calendrier. Voici cinq exemples qui nous font plonger dans le temps et nous montrent l’art de célébrer… à la sauce canadienne-française!

La place du marché, Québec

James Pattison Cockburn

James Pattison Cockburn,

La place du marché, Québec, 1829 ou 1830

Aquarelle et mine de plomb sur papier, 27 x 37,4 cm

Collection du Musée national des beaux-arts du Québec

Legs Kate Aishton Mercu (1944.110)

Photo: MNBAQ, Idra Labrie

Durant son séjour de quelques années au Canada, le militaire et illustrateur britannique James Pattison Cockburn a produit de nombreuses aquarelles représentant des paysages locaux, de Québec aux chutes du Niagara. Intéressé par les détails de la vie quotidienne autant que par les belles vues, l’artiste anime ses œuvres de personnages vaquant à leurs occupations quotidiennes. C’est ainsi que, dans cette représentation de la place du marché à Québec, les scènes pittoresques de l’avant-plan nous donnent une idée de ce à quoi pouvait ressembler la ville vers 1830, grouillante d’activités: des étals de boucher où négocient avec les clients des vendeuses en châle, des gentlemans en chapeau haut de forme, des charrettes tirées par des chiens. Derrière eux, des ecclésiastiques et des enfants de chœur vêtus du surplis sortent de la cathédrale Notre-Dame à la file, en pleine procession.

S’agit-il de la Fête-Dieu, de l’Assomption de la Vierge ou encore d’une autre solennité? Difficile à dire, puisque les derniers participants, portant probablement une statue ou le Saint-Sacrement, sont toujours dans l’église et donc invisibles. Les œuvres de Cockburn sont des documents historiques en elles-mêmes, nous renseignant autant sur l’évolution architecturale et urbanistique des villes que sur les coutumes des Canadiens de l’époque. Ici, la juxtaposition, dans la même vue, d’un rite religieux et d’activités sociales et économiques est intéressante: on y voit l’épanouissement de la vie dans toutes ses dimensions.

La bénédiction des érables

Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté assisté de Rodolphe Duguay

Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté, Rodolphe Duguay,

La bénédiction des érables, 1920

Huile sur toile, 134 x 230,5 cm

Collection du Musée national des beaux-arts du Québec

Achat en 1922. Restauration effectuée par le Centre de

conservation du Québec (1934.13)

Photo: MNBAQ, Jean-Guy Kérouac

Nos ancêtres avaient recours à des bénédictions pour attirer la protection divine sur les choses, les évènements et les personnes qui occupaient une grande place dans leur vie: les maisons et les champs cultivés, par exemple. Cette bénédiction d’une érablière précède le temps des sucres, une activité économique majeure pour les familles d’agriculteurs. Près de la cabane à sucre, on voit réunis des hommes d’une même famille et du voisinage au moment où le prêtre prononce les prières, tandis que l’enfant qui l’accompagne tient le bénitier et le goupillon qui servent à accomplir le rituel. Le crucifix porté par le premier personnage se confond avec la silhouette pâle des érables, tout autour.

Ce moment solennel est une étape préparatoire aux réjouissances futures des «parties de sucre» familiales, qui pourront être organisées… si la Providence est généreuse en eau d’érable. Suzor-Côté, l’un de nos plus grands peintres, excellait dans ce genre de scènes hivernales qui évoquent sa région natale, Arthabaska (Victoriaville). Pour réaliser ce grand tableau, il a bénéficié de l’aide de son apprenti Rodolphe Duguay, qui deviendra lui aussi un paysagiste important dans l’histoire de l’art québécois. Suzor-Côté a produit plusieurs versions de cette œuvre, dont le sujet l’inspirait et l’émouvait particulièrement.

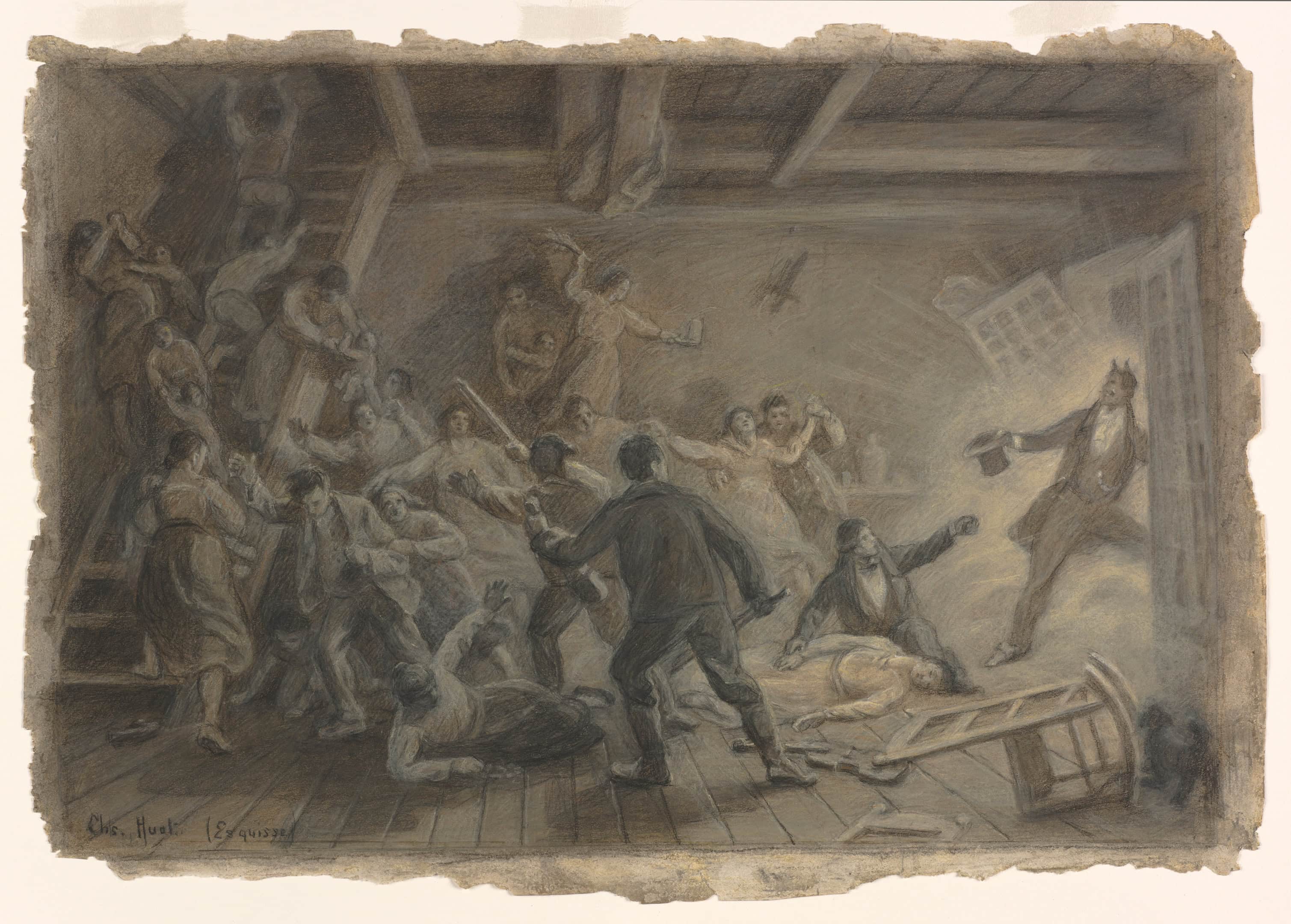

La veillée du diable

Charles Huot

Charles Huot,

La veillée du diable, vers 1900

Fusain et craie sur papier, 42,2 x 60,4 cm

Collection du Musée national des beaux-arts du QuébecAcquisition en ou avant 1934. Restauration effectuée par le

Centre de conservation du Québec (1934.194)

Photo: MNBAQ, Idra Labrie

Le diable est un personnage omniprésent dans les contes et légendes du Québec, et son association aux veillées de danse est un thème majeur de notre folklore. On raconte que, quand des rebelles bravaient les interdits religieux, par exemple en organisant une soirée dansante pour le Mardi gras, Satan lui-même s’invitait à la danse (la légende de Rose Latulippe, aussi appelée la légende du Diable à la danse). Le peintre Charles Huot, connu entre autres pour ses grandes fresques historiques décorant l’hôtel du Parlement de Québec, a aussi illustré des recueils de contes, notamment pour son ami Pamphile Le May.

Dans cette esquisse, un personnage cornu habillé en dandy fait irruption dans une pièce où se déroule vraisemblablement une fête. Sous le choc, les violoneux laissent tomber leur instrument, les femmes s’évanouissent et l’on se dépêche de monter les enfants au grenier. Quelques détails nous renseignent sur le caractère «illicite» de la fête. D’abord, une croix de tempérance est tournée à l’envers sur le mur, au fond de la pièce, au-dessus d’une cruche d’eau-de-vie! De même, la femme à l’arrière-plan asperge l’inconnu avec un rameau qu’elle vient de tremper dans le bénitier, ne laissant aucun doute sur l’identité du personnage indésirable.

La Fête-Dieu à Nicolet - Joseph Légaré

La Fête-Dieu à Nicolet - Joseph Légaré

La Fête-Dieu à Nicolet

Joseph Légaré

La Fête-Dieu à Nicolet - Joseph Légaré

Légaré, Joseph, The Corpus Christi Procession, Nicolet,

v. 1832, Acc. n° 6459

L’influence de Cockburn est visible dans cette peinture de Joseph Légaré, artiste autodidacte considéré comme le premier paysagiste canadien. Ici aussi, le peintre met en valeur un édifice religieux monumental – le Séminaire de Nicolet, à côté de son église et de son presbytère – tout en illustrant une procession. La composition plus oblique et le paysage à l’avant-plan confèrent toutefois à l’œuvre une originalité certaine. La procession de la Fête-Dieu, qui se déroule en juin, constitue à l’époque l’un des moments les plus solennels de l’année au Québec et sollicite la participation de tous les paroissiens.

On dit que l’abbé Jean Raimbault, directeur du Séminaire et commanditaire de ce tableau, entretenait une grande dévotion envers le Saint-Sacrement; il ne lésinait pas sur les moyens pour rendre cette fête somptueuse. C’est peut-être lui qui est représenté tenant l’hostie, sous le dais, vêtu d’une chape aux couleurs flamboyantes. Au premier plan, les passants s’agenouillent devant l’ostensoir qui porte Dieu lui-même, s’offrant au peuple sous les apparences du pain consacré.

Le traditionnel gâteau des rois

Edmond-Joseph Massicotte

Edmond-Joseph Massicotte,

Le traditionnel gâteau des Rois, 1926

Encre et lavis sur papier, 48,9 x 66,4 cm

Collection du Musée national des beaux-arts du Québec

Achat en 1926 (1937.37)

Photo: MNBAQ, Patrick Altman

L’Épiphanie ou fête des Rois, célébrée traditionnellement le 6 janvier, était autrefois une fête d’obligation durant laquelle tout le monde avait congé et visitait sa parenté après avoir assisté à la messe. Le «souper des rois» venait clore la période des fêtes de fin d’année. Au Québec, on ne mangeait pas la galette des rois des Français, faite de pâte feuilletée et d’amandes, mais plutôt un gâteau dense et riche. La tradition de la fève cachée par la cuisinière dans le dessert, qui sert à élire un roi ou une reine, avait cependant cours ici aussi et donnait lieu à bien des éclats de rire.

Les populaires photogravures de la série Nos Canadiens d’autrefois, d’Edmond-Joseph Massicotte, illustrent des traditions importantes de chez nous, dont ce repas familial de l’Épiphanie. Dans cette collection comme dans cette œuvre en particulier, on retrouve quelque chose comme la quintessence de l’esprit canadien-français: la catalogne tissée sur le plancher, l’image du Sacré-Cœur et la croix de tempérance sur le mur, le mobilier rustique. Mais au-delà des détails ethnographiques, ce sont surtout la joie lisible sur les visages et la présence de toutes les générations réunies qui visent à émouvoir l’observateur moderne.