« Le pronostic reste réservé »

Quand Benoît XVI fait au monde entier la surprise de sa renonciation en février 2013, il règne à Rome une ambiance pour le moins délétère. Les scandales s’additionnent devant l’incompétence manifeste d’une Curie romaine où, dans l’obscurité, prospèrent couleuvres et cancrelats. L’Église est grosse d’une orgie borgiaque. La turpitude des éminences n’a plus d’égale que l’infamie des excellences. Qu’importe, en vérité, de savoir si le récit est juste; il domine. Bonjour la gueule de bois.

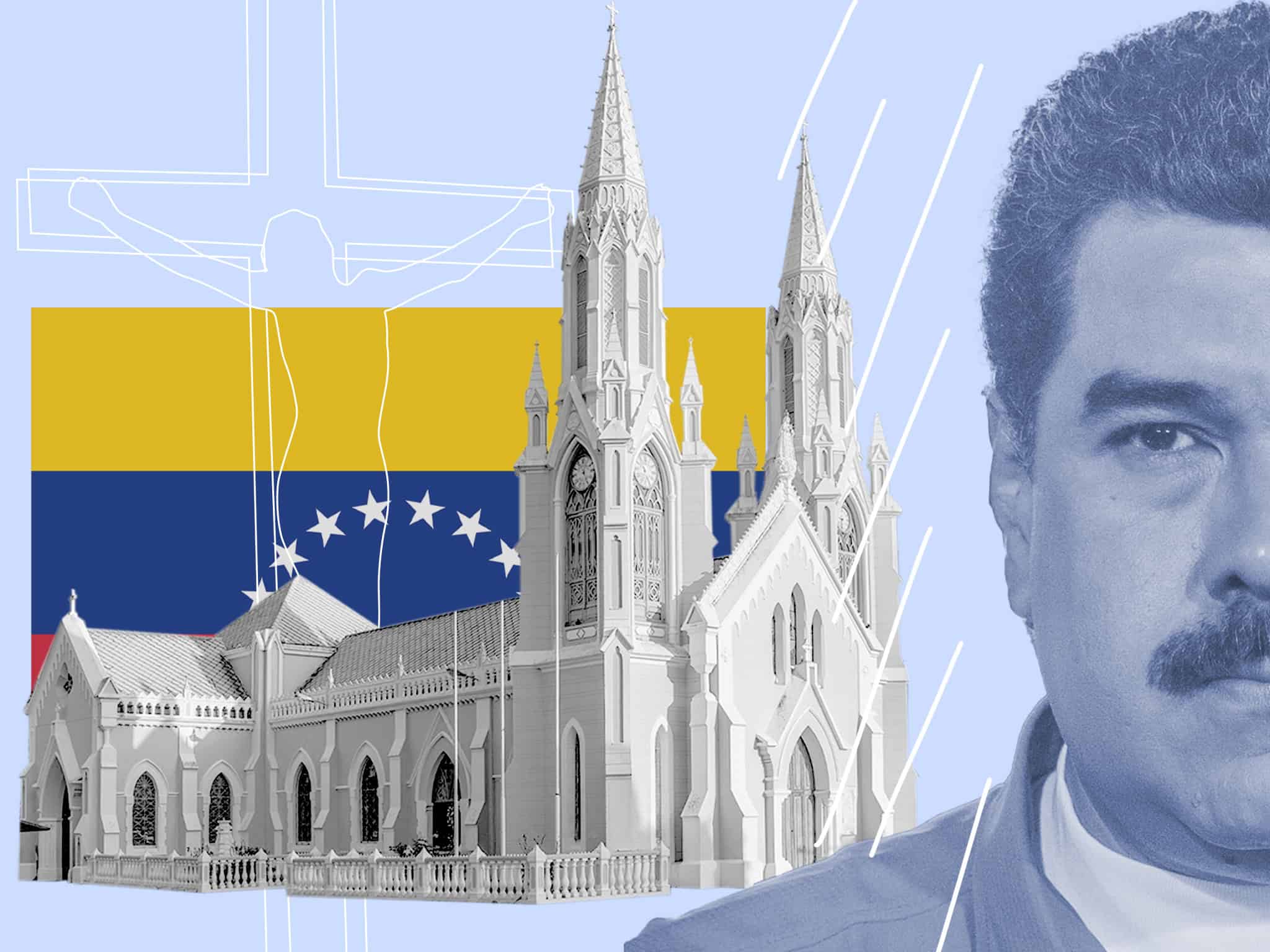

Dans cette atmosphère digne de la dernière série à la mode émerge - sait-on comment ? - ce franciscain déguisé en jésuite déguisé en cardinal au nom imprononçable de Bergoglio. Il prend celui de François, à la suite du poverello d’Assise, pour manifester son attachement évangélique envers les pauvres. Une série de gestes prophétiques en font rapidement une superstar alors que s’agglutinent autour de sa personne les meilleurs sentiments. Distinctions, prix, honneurs; le destin lui sourit. Il est célèbre pour une austérité ostentatoire, apprécié pour une théologie du peuple – à la théologie de la libération ce que la margarine est au beurre ? –, fameux pour une humilité à la splendeur inégalée.

Il multiplie les gestes et les injonctions. Il a tôt fait de conquérir le monde à coup de déclarations intempestives dans l’avion, de couvertures de magazines et de coupes budgétaires.

Rapidement, François élabore sa vision pour le pontificat, exprimée dans un document souvent qualifié de programmatique : Evangelii gaudium (La joie de l’Évangile). L’Église doit rompre avec la rigidité cadavérique qui marque sa gouvernance, mettre fin au dialogue de sourds qu’entretiennent ses factions dans une autoréférentialité reprochable, s’adresser d’abord aux périphéries de toutes les sortes et prêcher un évangile purifié de la mentalité aristocratique qui caractérise le centre romain de l’Église catholique.

Réformer la Curie

Nouvellement porté sur la chaire de Pierre, François s’attaque à sa mission fondamentale. Il veut réformer la Curie romaine – gouvernement de l’Église universelle –, entachée par les scandales qui ont marqué la presse dans les dernières années du pontificat de Jean-Paul II et durant celui de Benoît XVI. Pour y arriver, le nouveau pape s’entoure du C9, un conseil sui generis formé de cardinaux triés sur le volet, agissant parallèlement à la hiérarchie traditionnelle.

Promulguée en 2022, la constitution apostolique Predicate evangelium (Annoncez l’Évangile) représente le point culminant de cette démarche. Elle veut restructurer et rationaliser les différentes instances de la Curie romaine, ouvrir la porte à la participation des laïcs au gouvernement de l’Église et placer la prédication de l’Évangile au cœur des préoccupations vaticanes.

La gestation du projet de réforme est longue, le travail laborieux et la naissance, pour certains, décevante. La nouvelle constitution apostolique pose de même plusieurs questions d’harmonisation avec d’autres éléments du droit canon, en plus d’agacer les plus conservateurs et de laisser les réformateurs les plus ambitieux sur leur faim. On attend patiemment la suite.

Désacraliser le pape

Une série de choix symboliques visant à réduire drastiquement l’apparat entourant le pape continue d’acter la désacralisation de la personne pontificale. Ce processus, entamé par Paul VI durant le Concile Vatican II, est en partie freiné sous Jean-Paul II et Benoît XVI. Ce dernier représente d’ailleurs un cas étonnant; aucun autre pape depuis le fameux concile ne fait vraiment d’efforts pour restaurer la majesté du ministère pétrinien. Sans doute le fait-il pour plusieurs raisons : une tendance conservatrice évidente, un amour des traditions ecclésiastiques et un désir de manifester sensiblement la continuité cachée derrière le renouveau promis par Vatican II en font partie.

Le pape François renoue avec cette stratégie d’humanisation de manière radicale en refusant d’habiter le palais pontifical et en rejetant plusieurs signes et symboles historiquement associés au souverain pontife, mais jugés aujourd’hui exagérément aristocratiques. De même, la parole papale devient sous François aussi anodine qu’omniprésente.

Révolutionner le synode

À la fin des années 1960, l’Église connait une amorce de décentralisation avec l’établissement par Paul VI du synode des évêques, un organe consultatif au service et sous l’autorité du pape. Si l’institution demeure dans les décennies qui suivent, plusieurs critiques de Jean-Paul II et Benoit XVI les accusent d’opérer une recentralisation du pouvoir après les expériences faites sous les pontificats précédents.

Sous le pape François, le synode est progressivement réformé pour lui donner une importance et une autorité qu’il n’avait pas auparavant, mais aussi pour inclure dans ses délibérations des acteurs laïcs, par exemple, qui ne participaient pas jusqu’alors au gouvernement de l’Église.

À travers les différentes assemblées synodales – sur la famille, sur la jeunesse, sur l’Amazonie –, plusieurs controverses éclatent au sujet d’enjeux particuliers qui divisent l’Église entre diverses tendances. À plus forte raison, le synode sur la synodalité que vit l’Église entre 2021 et 2024 est reçu comme une expérience visant à transformer le gouvernement dans l’Église à un niveau plus fondamental.

Cette longue entreprise de remises en question des manières de faire dans l’Église réveille les revendications du siècle dernier. En permettant qu’elles remontent à la surface sans leur donner satisfaction, le pape François met en œuvre – contre sa volonté exprimée – une démarche délibérative que l’on ne peut décrire adroitement sans utiliser un vocable qu’il a lui-même choisi pour condamner une certaine inclination dans l’Église à notre époque : autoréférentialité.

Libérer la parole

Au cœur de ces revendications, on retrouve naturellement les débats sur l’enseignement de l’Église concernant la sexualité humaine et la famille. Or, qu’il s’agisse de divorce et de remariage, de contraception ou d’homosexualité, l’Église a prévisiblement maintenu son enseignement traditionnel à travers et depuis le Concile Vatican II, en dépit des velléités de certains, qui auraient voulu la voir emprunter un autre chemin.

Assez rapidement dans son pontificat, le pape François tient dans un esprit d’ouverture aux personnes homosexuelles et à ceux dont le mariage se serait conclu par un divorce, par exemple, des propos ambigus qui conduisent une portion non négligeable de l’Église à remettre en question de manière sérieuse ce qui semblait sûr avant et depuis le Concile.

La libéralité du discours pontifical est d’abord le moyen d’action d’un pape qui cherche à secouer l’Église et la faire entrer en dialogue avec le monde. Ainsi instrumentalisée dans une lutte idéologique, elle contribue à morceler le visage de l’Église, ce qui nuit sans doute à sa force évangélisatrice.

Ironie du sort, le monde occidental connait au même moment un début de remise en question des acquis du libéralisme et de la modernité. Il est de plus en plus ouvert et intéressé par une lecture traditionnelle, spirituelle, voire chrétienne, de l’expérience humaine et par les réponses que cette lecture fournit aux questions que tous se posent, en fin de compte.

Privilégier l’action

Le pontificat du pape François est marqué par l’expression d’un souci spécial pour les enjeux liés à la justice sociale. Rompant avec une complaisance bourgeoise pour le capitalisme, François remue les entrailles de bien des gens. Pour entrer en dialogue avec le monde d’aujourd’hui, il mise sur des questions comme l’écologie, le traitement des migrants ou la lutte contre la peine de mort, sans mettre de côté l’annonce explicite de l’Évangile et l’enseignement des vérités fondamentales de la foi chrétienne.

Si l’Église a une longue tradition de réflexion et d’analyse sur les moyens à entreprendre pour poursuivre le bien commun dans la société politique, son enseignement adopte sous le pontificat de François un visage très concret. Le pape devient un acteur dans la négociation internationale entourant l’action climatique, par exemple, et revient régulièrement à la charge. De la même manière, il prend de façon répétitive et obstinée le parti des migrants lorsqu’émergent çà et là des tensions liées à la gestion des mouvements de population. La lutte qu’il mène pour l’abolition de la peine de mort, entamée par ses deux prédécesseurs, passe un nouveau cap rhétorique lorsqu’elle est appuyée par une retouche ambigüe du texte du Catéchisme de l’Église catholique.

Brasser les cartes diplomatiques

En raison de son gout pour l’action, il était prévisible que le pape François montre un intérêt particulier pour les relations internationales et la diplomatie, univers dans lequel l’Église a dans le passé exercé beaucoup d’influence. Si cet empire est diminué aujourd’hui, il demeure significatif. Or, les choix diplomatiques du pape François, soutenus par son secrétaire d’État, le cardinal Parolin – un des principaux papabiles – surprennent souvent. Fini la connivence tacite avec les grandes puissances occidentales; sous le pape François, les cartes diplomatiques sont brassées.

Le refus du pape de prendre le parti indivis de l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie continue de choquer et de surprendre plusieurs. Son inclination à soutenir les Palestiniens dans le conflit qui oppose ce peuple à l’État d’Israël est mal reçue dans certains milieux conservateurs. Mais c’est avant tout les tentatives de régularisation des relations avec les autorités chinoises qui troublent bien des observateurs. En effet, plusieurs y voient le risque d’une sinisation excessive, dénaturant le message de l’Évangile et laissant à l’abandon des chrétiens fervents – prêts à tout au nom du Christ – à la faveur d’une froide stratégie diplomatique servant la structure de l’Église plutôt que ses membres.

En dernière analyse, il est difficile d’en juger avec confiance, comme les accords sont secrets. Malgré cela, un récit s’est installé : l’Église n’a plus le courage de s’opposer frontalement à la dictature communiste chinoise comme l’a fait Jean-Paul II devant le bloc soviétique. Il a alors montré une résistance héroïque, évangélisatrice par l’exemple qu’elle fournissait.

Tendre l’arc

Les réformes entreprises dans tous les domaines par le pape François révèlent chez lui une tension particulière. Le même homme qui fait la promotion d’un gouvernement plus horizontal et qui promeut, par exemple, des femmes et des laïcs dans des fonctions traditionnellement réservées aux évêques et aux cardinaux se fait connaitre pour un caractère farouchement autocratique – dans la meilleure tradition jésuite. Intérieurement très libre devant les structures vaticanes – celles qu’il a reçues des siècles comme celles qu’il a instituées lui-même – il a pour elles et ceux qui les occupent des propos souvent très durs.

Alors que le pape François se fait le défenseur d’une vision radicalement inclusive de l’Église – quitte à choquer les sensibilités conformistes de quelque catho coincé – il y administre aux yeux de ses critiques les plus farouches une entreprise de purification idéologique.

La création de nouveaux cardinaux sous le pontificat de François en témoigne assez bien. Historiquement, cette responsabilité importante repose sur un rythme et des principes, écrits et non-écrits, que le pape François a souvent ignorés. D’abord, ce dernier s’avère prompt à créer de très nombreux cardinaux, dépassant souvent et de beaucoup la limite des 120 cardinaux électeurs – c’est-à-dire âgés de moins de 80 ans – prévue par le droit canon.

Hormis le rythme de ces nominations et leur nombre, le type est aussi à prendre en compte. Souvent, le pape François exclut les sièges dits « cardinalices » – soit les grands archidiocèses dans le monde qui, traditionnellement, reçoivent l’honneur d’un archevêque créé cardinal.

Cela s’explique en partie par la nomination de nombreux cardinaux issus de pays du tiers-monde qui n’en avait parfois jamais eu. Or, le pape François a aussi créé plusieurs cardinaux occidentaux, mais en poursuivant une politique assez constante d’exclusion des candidats jugés plus conservateurs au profit de candidats à la réputation plus libérale ou progressiste.

Pour atteindre cet objectif, le pape préfère parfois honorer de la pourpre cardinalice des individus occupant des postes relativement mineurs. Des évêques placés à la tête de diocèses suffragants – hiérarchiquement subordonnés à un archidiocèse – outrepassent dans certains cas leur archevêque dans les créations de cardinaux. Le pape François choisit également à l’occasion des évêques auxiliaires – c’est-à-dire des assistants de l’évêque dans un diocèse donné –, pour en faire des cardinaux.

Ces considérations peuvent sembler d’importance secondaire, mais elles sont révélatrices. Les usages voulant que certains sièges soient systématiquement associés au cardinalat avaient pour effet de favoriser à la longue une certaine diversité idéologique dans le collège des cardinaux, après tout responsable de l’élection du successeur du prince des apôtres.

Par-delà les enjeux électoraux, force est de constater que le pape François s’est parfois montré intransigeant dans la lutte contre ses opposants dans l’Église. À cet égard, le sort des fidèles attachés à la messe traditionnelle latine est éclairant. Alors que les paroisses et les communautés religieuses représentant cette sensibilité sont peu nombreuses et parmi les plus dynamiques, elles ont été largement remises en cause et marginalisées.

Certes, les deux prédécesseurs immédiats du pape François ont également eu maille à partir avec cette tendance dont l’histoire, complexe, n’est pas à refaire ici. Chose certaine, cependant, ils ont toujours cherché à favoriser lorsque possible la communion entre cette partie de l’Église et les autres. Le virage adopté par le pape François quant au traitement de cette minorité bien visible dans l’Église est sans doute l’un des points de rupture les plus manifestes avec son prédécesseur immédiat. Il révèle sans doute une certaine vision du Concile Vatican II.

Faire le pronostic

Au moment d’écrire ces lignes, le pronostic du pontificat reste, comme disent les médecins, « réservé ».

Les nécessaires réformes demeurent pour la plupart incomplètes, quoiqu’elles continuent de représenter la pulvérisation salvifique d’une caste de mandarins calcifiés, devenus incapables de se mettre en marche. L’éclat du ministère pétrinien, autrefois garanti par des siècles de tradition, repose désormais, semble-t-il, sur le charisme personnel du souverain pontife. Mais quel charisme ! Ainsi dépouillé des apparats qui en gênent le mouvement, le pape François a mis au pas une génération de clercs, les exhortant à vivre ne serait-ce qu’une once de pauvreté évangélique.

Certes, l’apparente libéralisation du discours pontifical, la promotion d’une certaine idée de la justice sociale et la redéfinition de la politique étrangère du Saint-Siège sont ténues et tardives pour la génération qui les réclamait et redoutées, voire détestées, par les nouveaux venus, désillusionnés par les promesses rompues d’un monde séculier. Or, c’est bien à la suite du Christ, dont la compassion pour le pécheur n’a d’égale que la sévérité contre le juste, que le pape François fait trembler tous les fils ainés de la terre. Et c’est pour avoir été libérée par lui du consensus de la Guerre froide que l’Église est désormais affranchie de sa connivence parfois gênante avec notre coalition de nations sécularisées, trop souvent acquises au conservatisme managérial le plus avachissant.

*

Dans sa sagesse ancestrale, l’Église est gouvernée par un ensemble de mécanismes qui ont pour effet habituel de porter aux responsabilités des hommes parfois très âgés, souvent malades et presque systématiquement dépassés. Cette pauvreté ostensible dissimule sans doute une sobre richesse. Après tout, on dit bien que la permanence de l’Église malgré l’incompétence - voire la corruption - évidente de certains de ses chefs à travers les âges représente en soi un miracle.

Or, en dépit de son âge, de sa santé fragile et du caractère parfois intempestif de sa prédication, force est de constater que le pape François a connu d’aussi intenses que précieuses heures de gloire. Somme toute, les catholiques n’ont qu’à rendre grâce. Elles ont permis à l’Église de souffrir publiquement sa gueule de bois.