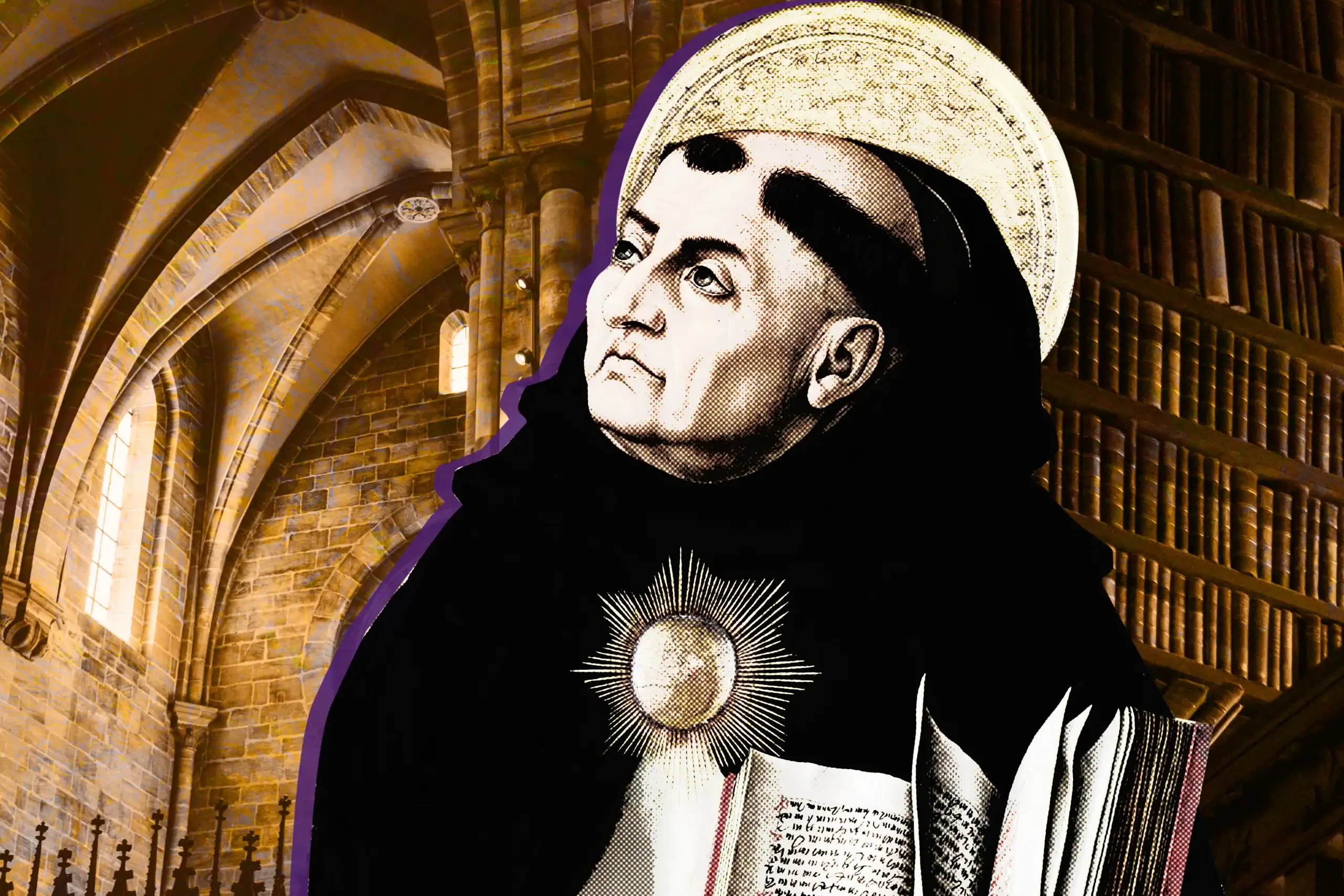

Thomas d’Aquin : antidote au divorce entre foi et raison

Religion et science sont-elles condamnées à s’opposer ? Saint Thomas d’Aquin (1225-1274), figure emblématique de la théologie chrétienne, a montré qu’elles peuvent au contraire dialoguer et même collaborer. Alors que nous célébrons en 2025 les 800 ans de sa naissance, Le Verbe vous invite à redécouvrir la vie de celui qui a su marier foi et raison avec brio.

« Défendre la vérité, la proposer avec humilité et conviction et en témoigner dans la vie sont des formes exigeantes et irremplaçables de la charité. » Ces mots du pape Benoît XVI expriment parfaitement l’appel spécifique du saint docteur de l’Église, Thomas d’Aquin, qui fut toute sa vie fidèle à cette vocation de chercher, de contempler et de prêcher la vérité. Né vers 1225 au sein de la noble famille d’Aquin dans le royaume de Sicile, Thomas est offert comme oblat aux moines du Mont-Cassin dès l’âge de cinq ans par ses parents. Durant ses neuf années au monastère où saint Benoît a jeté les bases de la vie contemplative en Occident, le jeune Thomas apprend naturellement la grammaire, premier outil de la pensée, mais il développe surtout le gout de Dieu, premier moteur de la vie humaine.

Qu’est-ce que Dieu ?

Sa première parole connue est une question : « Qu’est-ce que Dieu? », demande-t-il un jour à l’un de ses instituteurs. Le reste de sa vie n’est que la recherche de la réponse à cette question sur celui qui est la cause première et ultime de toute chose. « Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église; et quand ils l’ont connue, de l’embrasser et de lui être fidèles » (Dignitatis humanae, paragr. 1).

En 1239, alors que l’empereur Frédéric II se trouve en guerre contre le pape Grégoire IX et que le monastère où il étudie est menacé, Thomas est envoyé poursuivre ses études à l’académie de Naples. Cette école est alors le refuge de tous les penseurs les moins orthodoxes d’Europe, que l’empereur se plaît à rassembler et à protéger en signe de résistance à l’Église. Les maitres de cette école sont pour la plupart des philosophes qui, par désir d’indépendance, se coupent de la faculté de théologie, amorçant ainsi une rupture entre foi et raison que le saint docteur passera sa vie à vouloir résorber. Ainsi, entre 13 et 18 ans, Thomas se trouve exposé aux erreurs de la vie intellectuelle de son temps, ce qui ne fait qu’augmenter son amour de la vérité, en plus de l’exercer à répondre aux objections des dissidents.

Contempler et prêcher

En 1244, alors âgé de 19 ans, Thomas décide de se joindre à l’ordre des Prêcheurs, fondé moins de trente ans auparavant par saint Dominique. Il est attiré par cette nouvelle forme de vie religieuse imitant la vie des apôtres, toute consacrée à la prédication dans la pauvreté mendiante, l’amitié fraternelle et l’étude priante. Plus question pour le religieux de rester enfermé silencieusement dans un cloitre : il faut sortir, marcher et parler pour enseigner la vérité en des temps et des lieux où l’erreur se répand. Il écrira ainsi : « Il est plus beau d’éclairer que de briller seulement, de transmettre aux autres ce qu’on a contemplé que de contempler seulement » (Somme théologique, IIa-IIae, q. 188, a. 6).

Le choix de Thomas déplait à sa mère Théodora, qui voit plutôt son fils devenir le successeur de saint Benoît à l’abbaye du Mont-Cassin. Avec la complicité de ses autres fils, cette mère à l’amour contrôlant fait enlever puis enfermer Thomas dans le donjon du château familial de Roccasecca. Mais la Providence ne permettant un mal que pour en tirer du bien, c’est au cœur de cette « roche sèche » que jaillit en abondance l’eau de sa sagesse.

Durant une année que l’on peut comparer à un noviciat, Thomas, avec pour seul maitre le Saint-Esprit, médite la Bible, faisant de la Parole de Dieu le principe de toute sa théologie. « Pour saint Thomas, nous confie le dominicain Serge-Thomas Bonino, professeur à l’université pontificale Saint-Thomas-d’Aquin, la théologie n’est pas une simple « science religieuse », mais une exigence spirituelle de la foi. Elle s’enracine dans la méditation de l’Écriture et de la Tradition et veut être un regard de sagesse qui ressaisit toutes choses sous la lumière de Dieu. »

Le « bœuf muet »

Après une étrange année de « noviciat » reclus au terme de laquelle Thomas ne change pas d’idée, sa famille accepte de lui redonner sa liberté. Dès lors, il entame des études à Paris, puis à Cologne, où il se fait disciple du maitre Albert le Grand. On dit qu’il parle peu, étudie beaucoup et prie sans cesse, ce qui lui vaut de la part de ses confrères le sobriquet de « bœuf muet ». À ce sujet, saint Albert prophétise: « Vous l’appelez le « bœuf muet », et moi je vous dis que le mugissement de sa science ébranlera l’univers! »

À 26 ans, Thomas entreprend son enseignement à l’université de Paris, où il commente entre autres le livre d’Isaïe et les Sentences de Pierre Lombard. Sa vive intelligence lui permet de distinguer et d’ordonner là où d’autres ne sont capables que d’opposer et de confondre. À 30 ans, il devient le plus jeune « maitre-régent » de Paris. Ses cours connaissent un « succès bœuf » auprès des étudiants parisiens grâce à leur profondeur et à leur clarté, deux qualités qu’il est très rare de voir si bien réunies. « On apprend plus avec saint Thomas en une année qu’avec tous les autres saints ensemble pendant toute la vie », confia ainsi le pape Jean XXII (bulle de canonisation de saint Thomas d’Aquin).

Durant les 17 années qui suivent, le jeune docteur enseigne partout où l’obéissance religieuse l’appelle. Entre la France et l’Italie, il rédige des œuvres – à l’aide de secrétaires, parfois jusqu’à trois en même temps! – qui illuminent encore aujourd’hui tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Toujours selon le professeur Bonino : « La foi chrétienne est, entre autres choses, une lumière et une nourriture pour l’intelligence en quête de vérité. Le Verbe, Sagesse de Dieu, vient s’incarner aussi dans l’intelligence. C’est pourquoi le croyant ne peut pas se dispenser de chercher l’intelligence de la foi. Non seulement il scrute les raisons de croire, mais il cherche aussi à mettre en évidence la cohérence et la beauté des mystères révélés et la manière dont ils répondent aux interrogations de l’humanité. Sur ce chemin, saint Thomas est exemplaire. »

Une cathédrale théologique

Entre 1263 et 1265, Thomas d’Aquin planche sur sa première synthèse théologique, la Somme contre les gentils, comme on appelait à l’époque tous ceux qui, n’étant ni juifs ni chrétiens, ne croyaient pas aux Saintes Écritures. À ce jour, cet ouvrage demeure l’un des plus utiles pour entrer en dialogue avec les musulmans et les non-croyants, puisqu’il s’appuie non pas sur la foi, mais sur « la raison naturelle à laquelle tous sont obligés de donner leur adhésion » (livre 1, ch. 2). « Thomas d’Aquin, nous explique, depuis l’université de Fribourg, le professeur Gilles Émery, o. p., est un modèle qui nous montre comment une réflexion croyante peut et doit faire appel à la philosophie, sans contradictions et sans soumettre la foi à la raison humaine, mais en élevant la raison humaine par la lumière qu’apporte la foi. »

En 1266, il amorce son chef-d’œuvre inachevé, la Somme théologique. Souvent comparé à une cathédrale gothique en raison de leur comparable structure, grandeur, splendeur et orientation céleste, ce monument de plus de 3 000 articles vise à présenter aux débutants en théologie l’essentiel de la doctrine sacrée de manière brève, claire et ordonnée, tout en évitant les répétitions et les questions inutiles. Aujourd’hui encore, la Somme demeure l’une des plus belles démonstrations de l’harmonie possible entre la foi surnaturelle et la raison naturelle. Si l’on doit en croire le pape Jean XXII, qui écrivait dans sa bulle de canonisation « autant ce Docteur a composé d’articles, autant il a opéré de miracles », on peut conclure qu’il est l’un des saints les plus prolifiques en prodiges de tout le Moyen Âge!

« Rien d’autre que toi! »

Le matin du 6 décembre 1273 à Naples, le sacristain de la chapelle Saint-Nicolas surprend Thomas en train de léviter alors qu’il contemple le crucifix. Le témoin entend le Christ lui dire : « Tu as bien écrit de moi, Thomas. Que désires-tu en récompense? » Le saint Docteur lui répond en extase, avec la simplicité et l’amour d’un enfant: « Rien d’autre que toi, Seigneur! » Toute sa spiritualité se trouve résumée en cette brève demande: la charité n’est rien d’autre qu’une amitié avec Dieu; le bonheur de l’homme, que la vision de cet ami divin. Cette doctrine de la béatitude humaine est l’un des points les plus actuels de la pensée de saint Thomas. En effet, selon le frère dominicain Thomas Joseph White, recteur de l’Angelicum, qui nous écrit de Rome: « Saint Thomas est important aujourd’hui, car il nous présente une éthique du bonheur, plutôt qu’une simple éthique du devoir ou de l’obligation. Il souligne que la vie chrétienne conduit à un bonheur plus profond et intime, celui de la possession de l’amitié avec Dieu et avec les autres dans la charité qui ne passera jamais. »

À la suite de cette expérience mystique, Thomas comprend que Dieu est bien au-delà de tout ce qu’il a pu en dire. Il cesse ses activités d’écriture et d’enseignement. « Ne cherche pas ce qui te dépasse » est d’ailleurs l’un des célèbres seize conseils qu’il donne aux frères désirant comme lui acquérir le trésor de la science. Il confie à son frère Réginald, qui s’inquiète de son silence : « Le terme de mes travaux est venu. Tout ce que j’ai écrit et enseigné me semble de la paille auprès de ce que j’ai vu et de ce qui m’a été dévoilé. » Loin de rejeter lui-même la valeur de son œuvre, le saint Docteur voit simplement, comme vient de le déclarer le IVe concile du Latran en 1215, qu’« entre le Créateur et la créature, on ne peut marquer tellement de ressemblance que la dissemblance entre eux ne soit pas plus grande encore ». Bref, le mystère de Dieu surpassera toujours ce qu’on peut en dire.

Fils de la lumière

Malgré sa santé déclinante et son silence, frère Thomas répond quelques semaines plus tard à l’appel du pape Grégoire IX, qui réclame sa présence au deuxième concile de Lyon. En chemin à pied vers la ville des Lumières, il tombe malade et fait escale au monastère cistercien de Fossanova, près de Rome, pour s’y reposer. Les fils de saint Bernard le supplient alors de leur expliquer le Cantique des cantiques. « Donnez-moi le cœur de Bernard et je vous redirai ses leçons », leur répond le maitre en Écritures saintes, avant de céder à leur désir malgré sa faiblesse. Cet ultime commentaire sera son chant du cygne, dont il ne nous reste qu’une seule citation, issue du texte sacré : « Mon âme s’est liquéfiée lorsque mon bienaimé a parlé » (Ct 5,6). Liquéfié par l’amour après avoir reçu une dernière fois la sainte communion, il s’éteint à 49 ans, le 7 mars 1274, en nous laissant ces dernières paroles : « Je vous reçois en la sainte Communion, ô prix infini de la rédemption de mon âme; ô Vous pour l’amour de qui j’ai étudié, veillé, travaillé; ô Vous que j’ai prêché et enseigné ! Je n’ai jamais rien dit volontairement contre votre vérité, et d’ailleurs, je ne m’obstine pas dans mes pensées. »

Si, comme le croit l’écrivain anglais G. K. Chesterton, chaque génération se convertit face au saint qui la contredit le plus catégoriquement, saint Thomas d’Aquin est probablement le signe de contradiction le plus actuel et nécessaire de notre temps. À une époque marquée par le scepticisme et le relativisme, le Docteur angélique a tout pour nous redonner confiance en la foi et la raison, ces « deux ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever vers la contemplation de la vérité » (Jean-Paul II, Fides et ratio).

+ Cet article a été produit en collaboration avec l’équipe de 1000 raisons de croire et publié dans leur magazine d’avril-mai 2024.