Rencontre avec Peter Mommsen: la technique vous rendra libres

Peter Mommsen est membre du Bruderhof, une communauté chrétienne intentionnelle issue de la tradition anabaptiste. Il habite la collectivité de Fox Hill, dans le village de Walden, New York, avec sa femme et ses trois enfants. Mommsen est le rédacteur en chef de Plough Quarterly, un magazine culturel chrétien qui faisait paraitre à peine quelques mois avant nous son propre numéro sur la technique. Il nous a reçus à son bureau.

Le Verbe: Comment caractériseriez-vous la technique et ses effets sur l’épanouissement de la personne humaine?

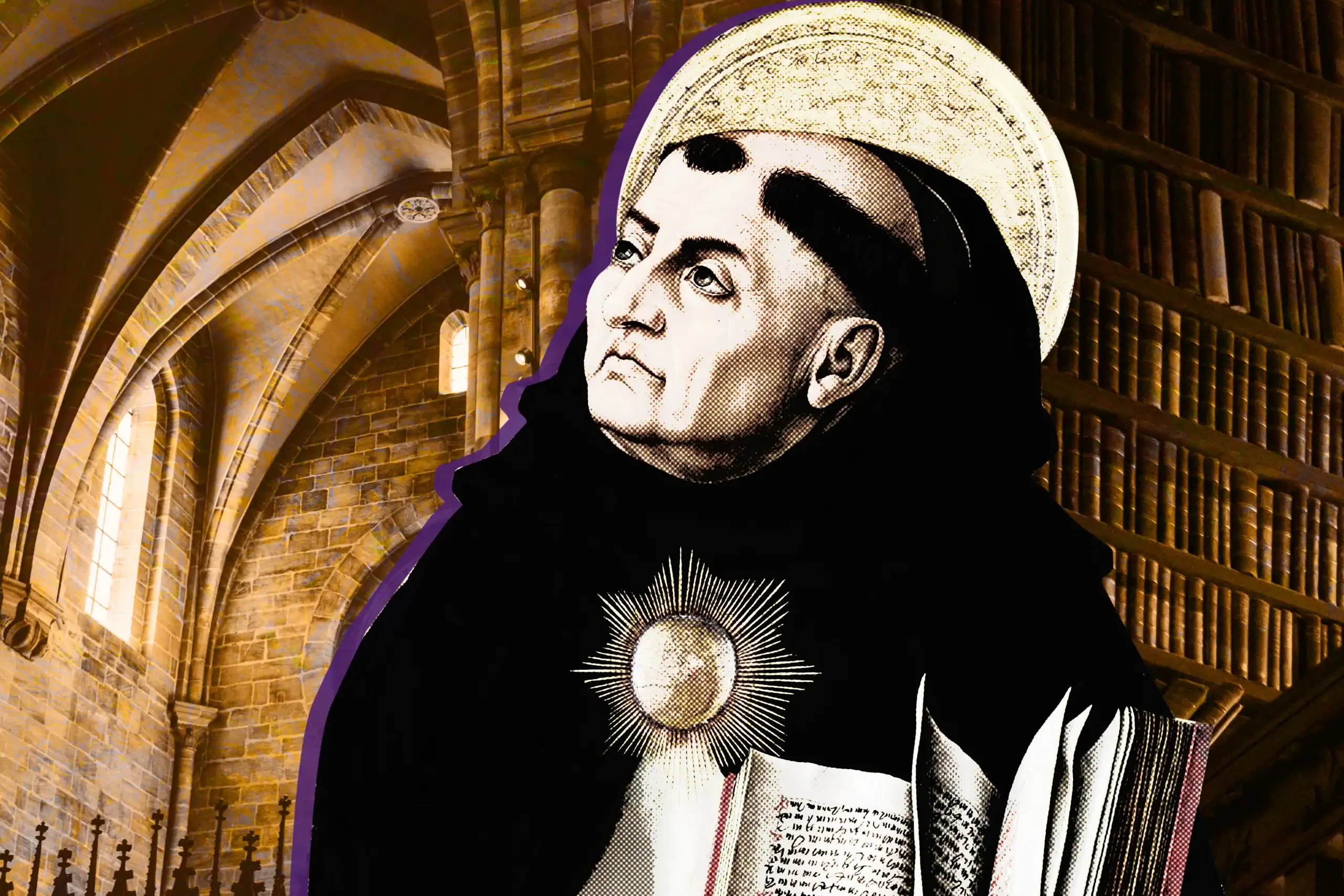

Peter Mommsen: La technique, ce sont les outils que nous utilisons. Nos outils façonnent nos communautés, et la nature humaine, ultimement. Pensons à la révolution de l’imprimerie. Johannes Gutenberg, pieux catholique ayant vécu à la fin du Moyen Âge, a inventé la presse à imprimer. D’une manière qu’il n’aurait jamais pu prévoir, cela a mis fin à un monde auquel il était fidèle. Cela a abouti à la Réforme, puis à la modernité. Ensuite, cela a ouvert la possibilité d’un monde humaniste que plusieurs penseurs chrétiens considèrent aujourd’hui comme un âge d’or d’interaction avec les textes: la possibilité de l’école, d'une éducation étendue à tous, de l'appartenance de toute la société à une communauté d'idées.

La technique, ce sont les outils que nous utilisons qui nous permettent à la fois d’être créatifs – d’accomplir le commandement originel de Dieu dans la Genèse de dominer la création, en tant qu'intendants – et aussi, en retour, de nous changer et de changer nos sociétés et nos cultures.

J'ai été très influencé par les travaux de Neil Postman, qui explique que chaque révolution technique marque la fin d'un monde et le début d'un autre. Je pense qu'il est très utile ici de garder une perspective historique large: les êtres humains sont des créatures qui fabriquent des outils. Nous l’avons toujours été, aussi loin que l’on puisse remonter dans l’histoire de notre espèce.

Plusieurs envisagent la technique à travers le prisme du récit de la Chute, tout au début de la Bible. Certains diront que la technique en est une conséquence, et que tout ce dont les humains avaient besoin était là, avant le geste d’Adam et Ève. D'autres diront que la technologie aurait été là de toute façon. Qu’en pensez-vous?

C'est avant la Chute qu'il a été demandé à Adam et Ève de cultiver le jardin, ce qui semble impliquer l'utilisation d'outils. Il est difficile d'imaginer comment on pourrait s'occuper du jardin sans outils. Je crois que ce qu’ouvre la Chute, de toute évidence, c’est une technique à deux visages: les deux visages de Janus. Le fait que toute technique peut être utilisée pour le bien comme elle peut être utilisée pour le mal. Que l'on considère ou non la Genèse comme historique, il s'agit certainement d'une exploration profonde de la manière dont nous sommes devenus ce que nous sommes. Dans la Genèse, des villes sont construites. Il y a la ville de Caïn, qui finit par être Babel. Cette histoire remonte à la découverte des briques et à la capacité de construire une métropole grâce à cette nouvelle technique. Elle peut être utilisée, dans le cas de Babel, pour tenter de construire quelque chose d'indépendant de Dieu. Saint Augustin nous dit que nous ne sommes vraiment nous-mêmes que lorsque nous sommes en relation avec Dieu. Lorsque nous cherchons à être séparés, là se trouve la racine du péché. La technique peut certainement favoriser ce type de comportement.

D'autre part, bien sûr, toute la Bible culmine avec l'histoire de la nouvelle Jérusalem qui sera construite, où toutes les nations viendront et apporteront leurs offrandes. Je pense que la Chute permet de reconnaitre que toute technologie a de mauvais usages. Certaines technologies sont particulièrement susceptibles d'être utilisées à mauvais escient, tout comme certaines technologies sont particulièrement susceptibles d'être utilisées à bon escient. La technologie élargit la portée de la liberté humaine, pour le meilleur et pour le pire. Je pense que c'est ce que nous voyons aujourd'hui.

Vous appartenez à un mouvement chrétien enraciné dans la tradition anabaptiste. Historiquement, il a favorisé un mode de vie communautaire distinctif qui exclut notamment l'utilisation de la plupart des technologies personnelles. Ces dernières années, ces règles ont été considérablement assouplies. S’agit-il d’un renoncement complet à cette approche fondée sur des règles?

En tant qu'anabaptistes, nous ne contestons pas le fait qu'il existe des lois de Dieu et des commandements du Christ que nous devons suivre. Le monde anabaptiste est un monde de légalisme, parce que nous revenons aux paroles de Jésus. Les paroles et l'exemple de Jésus sont la lentille à travers laquelle nous interprétons toute l'Écriture et la tradition, d'une manière qui n'est peut-être pas propre à l'anabaptisme, mais avec un accent particulier, même si cela vient du christianisme médiéval et son insistance sur l’imitation du Christ.

Je ne conteste pas la nécessité d'avoir des normes fortes pour nous aider. Les êtres humains ne sont pas des volontés atomisées, flottant librement. Nous avons besoin d'habitudes, de normes communautaires pour nous aider à grandir dans les vertus. C'est une réalité de la vie humaine. D'une certaine manière, cela touche au cœur du christianisme: il y a des commandements de Dieu auxquels nous devons obéir, et pourtant, nous sommes appelés à la liberté. Comment ces deux éléments peuvent-ils aller ensemble dans la vie de tous les jours?

Nous croyons absolument que nous avons besoin d'une règle de vie. Nous avons besoin, par exemple, que notre vœu personnel de pauvreté se concrétise. Pour cela, nous avons besoin d'une personne, d'un intendant dans notre communauté à qui nous devons rendre compte de tout ce que nous dépensons. Je veux pouvoir rendre des comptes envers l’Église par amour. C'est une attente réelle, et une relation avec une personne responsable que je dois avoir. Et ce n'est qu'un exemple.

Je pense qu'il en va de même dans le domaine de la technique. Nous sommes responsables les uns envers les autres de l'utilisation de notre temps. Nous sommes certainement responsables les uns envers les autres si nous tombons dans le péché. Pourtant, ces règles doivent être choisies librement. C’est là que la liberté entre en jeu. À quoi est-ce que je me donne librement? Et avec cela vient le mode de vie qui m'aide à accomplir cet acte de liberté.

«La technologie élargit la portée de la liberté humaine, pour le meilleur et pour le pire.»

Vous venez de donner l'exemple de la pauvreté et de la manière dont vous êtes tenus responsables pour cela. Il semble que vous soyez encore en train de trouver un moyen d'être tenus responsables collectivement de l'utilisation de nouveaux moyens techniques.

Je pense que c'est probablement vrai. En même temps, je persiste à penser que 90 % de la solution passe par la question plus fondamentale: comment est-ce que je veux vivre? Ça, c’est un acte de liberté. Si je veux vivre une vie au service du Christ, de mes frères et sœurs et de mon prochain, même sans un ensemble clairement défini de règles, de normes ou d'attentes, je dois avoir l'humilité de dépendre de mes frères et sœurs et de leur rendre des comptes. Et aussi de remarquer quand quelqu'un semble déraper, afin que je puisse dire: «Mon frère, ma sœur, je n'ai pas l'impression que ta vie est épanouissante, et je pense que nous devons parler de ton utilisation des nouveaux moyens techniques.» Ce sont des conversations qui ont lieu.

Dans les années 1960, l’Église catholique a supprimé ou allégé plusieurs obligations, comme le jeûne et l’abstinence. L'idée était qu'il valait mieux que les fidèles agissent par charité que par obéissance. Rapidement, plusieurs de ces pratiques ont presque disparu. Certes, la simple obéissance à une loi extérieure est imparfaite. Mais traditionnellement, nous considérons la loi comme enseignante. Progressivement, elle contribue au développement des vertus; là se trouve la véritable liberté.

Tout le monde n'est pas également équipé pour faire face aux nouvelles réalités techniques. N’y a-t-il pas un risque que, sans une règle adéquate, cette nouvelle liberté soit ainsi gaspillée?

De mon point de vue extérieur, je pense que ce que le catholicisme d'avant Vatican II n'a peut-être pas su faire, c’est d’aider les gens à choisir librement le bien au lieu de les y obliger. Et c’est une dynamique qui se manifeste tout le temps dans la vie communautaire. Nous avons besoin d'une communauté avec un certain ordre et une certaine discipline, mais ce doit être un ordre et une discipline que nous choisissons librement d'assumer. Sinon, nous nions la liberté que Dieu nous a donnée en tant qu'êtres humains.

Si l'on revient à Adam et Ève dans le jardin, Dieu leur a donné des ordres, mais il leur a aussi donné la liberté de désobéir à ces ordres et d'en subir les conséquences.

Je ne vais certainement pas être en mesure de faire toute la lumière sur la sagesse de Vatican II. On pourrait dire: «C'est à leurs fruits que vous les reconnaitrez» (Mt 7,20). Dans notre communauté, nous avons des moments similaires où nous mettons de côté des traditions, des coutumes et des règles qui semblent avoir fait leur temps pour insister sur le fait que nous sommes ultimement appelés à la liberté dans l'Esprit, à ne pas être esclaves de la loi. Il y a peut-être ici une dialectique. Nous devons redécouvrir la valeur de nous donner librement à un ordre de vie qui nous permet de vivre notre liberté dans toute son étendue, plutôt que d'être les esclaves de nos mauvaises habitudes, de nos mauvaises passions et de notre manque de capacité à nous contrôler. Et je pense que c’est là une tension créative qui fait partie intégrante de la foi chrétienne et de la vie du disciple chrétien.