Nitassinan / conquis par le territoire

Quelles sont nos relations avec les peuples autochtones? Entre un multiculturalisme qui cloisonne et exacerbe les différences et un interculturalisme qui sème la confusion dans un relativisme désolant, y a-t-il un espace pour une rencontre sincère et constructive? Un groupe d’étudiants d’un collège de la région de Québec, accompagnés de leur animatrice de pasto ont tenté l’expérience ce printemps. Un récit de Valérie Laflamme.

J’ai déjà gouté à l’air pétillant du golfe et à l’odeur apaisante des sapins. Cette fois-là, nous étions allés jusqu’au bout de la route, en passant près de villages aux noms exotiques : Pessamit, Uashat, Maliotenam. Nous avions campé à Natashquan, « là où on chasse l’ours ». De fait, nous avions aperçu des traces dans le sable, tout près des buissons qui regorgeaient de mures et de bleuets. Je savais que l’ours était parti au loin, suivant le fil de la rivière. Je redoutais quand même de le rencontrer, derrière une grappe de petits fruits.

À quelques mètres à peine du panneau routier 138 FIN, je suis me suis retrouvée terrifiée, inapte à survivre dans mon propre pays.

* * *

Pendant cinq jours, au collège où je travaille, nous avons accueilli une délégation innue en provenance de la Côte-Nord, dans le cadre du programme pédagogique Sous le shaputuan, chapeauté par l’Institut Tshakapesh. Pétrie par l’étude de l’anthropologie, j’ai tendance à me croire au-delà du choc culturel. À chaque rencontre, pourtant, je suis émerveillée par ce que me fait voir l’autre. Nous ne vivons pas dans le même Québec. Je ne le connais qu’à travers ses réseaux d’autoroutes. Je m’écrase dans le confort surréel des supermarchés et des appartements chauffés et éclairés.

L’autre histoire

Paul, lui, a vécu en autonomie dans la forêt dès l’âge de douze ans : « ne vous en faites pas, mes parents venaient parfois me visiter ». Bien calé sur sa chaise, il a le sourire au regard. Même si, sous le shaputuan, il fait bien trop chaud, même si nous sommes serrés les uns contre les autres, nous sommes fascinés par son récit.

Dans la forêt, il joue le tambour pour communiquer avec les esprits. Il ne jouera pas devant nous. Le sacré n’est pas une affaire de spectacle.

À sa naissance, dont il ignore lui-même la date précise, on lui a attribué un nom en innu. C’est parce que le prêtre ne savait comment l’épeler qu’il a été baptisé sous un nom français. Paul réfère souvent au Créateur. Dans la forêt, il joue le tambour pour communiquer avec les esprits. Il ne jouera pas devant nous. Le sacré n’est pas une affaire de spectacle. Il permet de guider les chasseurs vers le caribou, essentiel à la survie du clan.

Évelyne nous parle des transformations qu’ont subies les communautés innues depuis 1951, date à laquelle la loi sur l’instruction obligatoire a été votée. C’est à partir de ce moment que les enfants ont été retirés de leurs familles, pour « sortir l’Indien de son état primitif ». Dès lors, on leur coupait les cheveux. Ils ne pouvaient plus parler leur langue ou même référer à leurs origines. Exit les gribouillages d’enfants, l’esthétique autochtones. C’est à l’âge de trente ans qu’Évelyne a décidé de renouer avec sa culture. Il lui faudra du temps pour la réapprendre.

Le territoire

Dans la langue innue, il existe une conjugaison particulière pour parler des rêves. Mais pas de mots pour parler de concepts abstraits comme la justice ou l’innocence. En forêt, les impératifs liés à la survie prévalent. La réalité l’emporte sur les constructions théoriques. Je crois moi aussi en un être créateur, qui est à l’origine de toute chose, et qui veille sur nous comme un grand-père. J’imagine bien que, si j’avais moi aussi à survivre dans la forêt, il s’arrangerait pour prendre soin de moi par les moyens qui m’entourent.

Les cultures humaines se développement en relation avec l’environnement. Aujourd’hui, plusieurs groupes, en quête d’authenticité, récupèrent des éléments de spiritualité autochtone et les amalgament de manière à ce qu’ils fassent sens pour eux. Sans me laisser fasciner par l’exotisme, je me vois obligée de reconnaitre la valeur de cette sagesse acquise par les nations autochtones. Lorsqu’ils rencontrent des rapides qui risqueraient de faire chavirer leurs canots, ils n’érigent pas un barrage sur la rivière. Ils la contournent, tout simplement. Ils ne tentent pas de soumettre plus-grand-que-soi à leurs fantaisies.

Unis en humanité

Une vie entière sous un shaputuan, à respirer du même souffle que le nitassinan. Je ressens soudainement la précarité de notre mode de vie. Si demain, internet seulement était coupé, ce serait le chaos. Notre vie ne tient qu’à un câble.

Si demain, internet seulement était coupé, ce serait le chaos. Notre vie ne tient qu’à un câble.

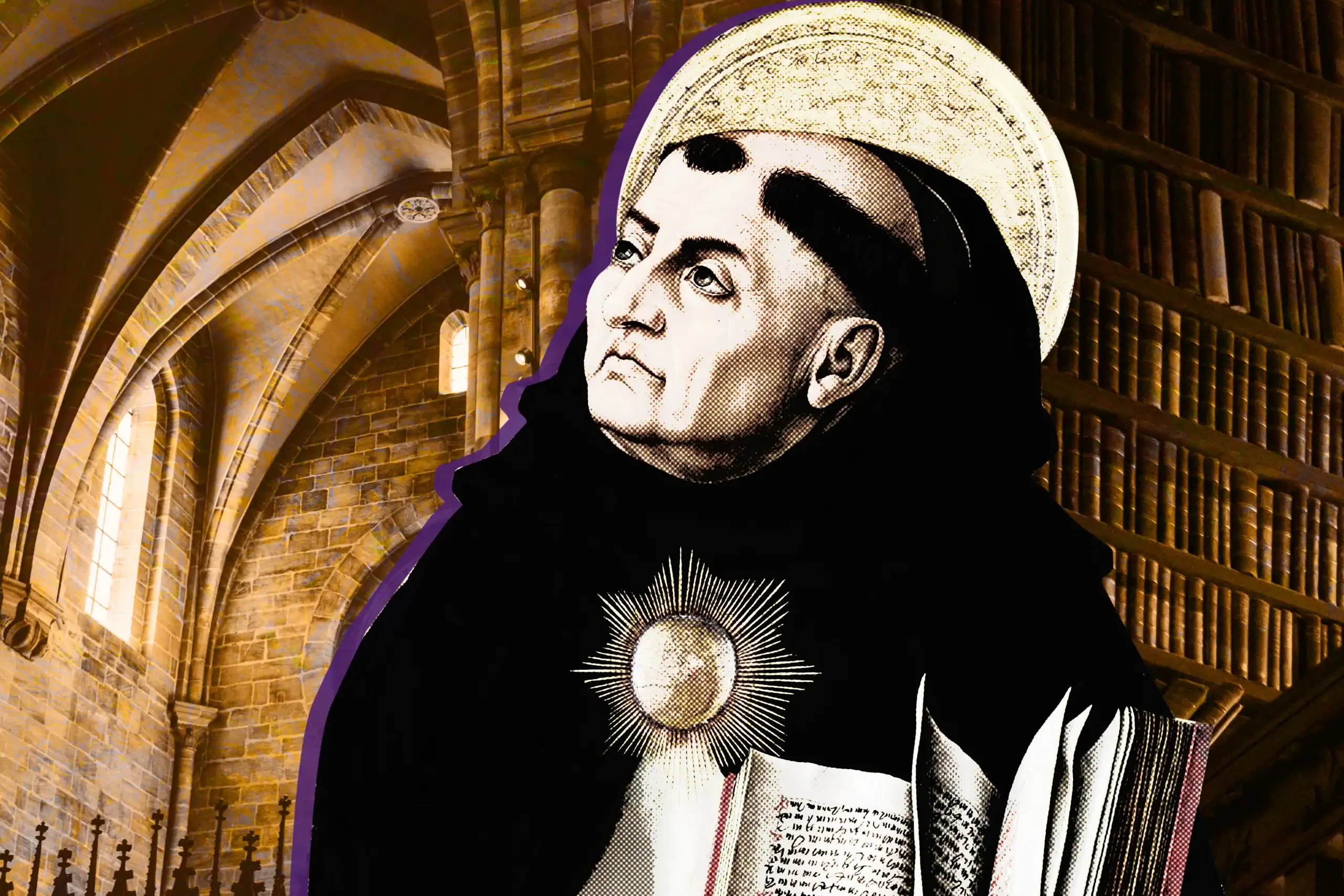

Lors de l’inauguration du shaputuan, j’ai mentionné être catholique et, par le fait même, travailler pour l’Église. Après avoir entendu mes invités parler de leurs expériences avec les prêtres, je n’ai pu faire autrement que de relever la situation : « je sais qu’il y a eu des incompréhensions, et aussi de la violence, entre nos deux nations. Je ne peux pas me rendre coupable de ces choses qui se sont passées avant moi.

Par contre, au nom de ma foi, je peux travailler à la construction de liens entre nos communautés ». Allez savoir pourquoi, ça l’es a touchés. Sylvain m’a demandé de prier pour lui. Évelyne s’est montrée surprise : « les animateurs de pastorale qui nous reçoivent ne parlent pas de ces choses », m’ont-ils dit. Comme si ça les réconfortait qu’on puisse encore nommer Dieu.

L’autre soir, au moment des adieux, un aigle à tête blanche est apparu dans le ciel de Lévis. Dans la cosmologie innue, l’aigle est le messager du Créateur.

Certains entendent bien Dieu dans la brise légère.