Les dessous de l’intelligence artificielle

30 novembre 2022 : OpenAI met en ligne l’agent conversationnel ChatGPT, causant une onde de choc quasi planétaire, faite d’espérances et de craintes. Pour les ambitieux, c’est l’assistant parfait pour se lancer en affaires. Pour les enseignants, c’est le casse-tête d’élucider si Louise a vraiment fait de tels progrès en littérature. Pour tout le monde, enfin, c’est l’agaçante question devant un article, un film ou une image : qui en est à l’origine, l’homme ou la machine ? Un pas de recul s’impose. L’arrivée des chatbots n’est qu’une des nombreuses entrées en scène de l’intelligence artificielle (IA) dans nos vies. Peut-être s’agit-il, plus fondamentalement, de s’interroger sur le monde qui fait exister cette technologie et celui qu’elle fait advenir. Pleins feux sur l’« âme » émergente de nos machines.

Plus de contenu. Plus d’informations. Plus de recommandations. Un crépitement sans cesse renouvelé s’échappe de nos écrans et autres appareils connectés, comme s’ils s’alimentaient à une flamme qui ne se consume jamais. Nous avons au centre de nos salons, dans nos voitures, sur la table de chevet, au poignet et le plus souvent au creux de la main de véritables « buissons ardents » dont le chatoiement ne manque pas de capter notre attention.

C’est au philosophe Éric Sadin que l’on doit ce curieux rapprochement entre les technologies numériques et le plus célèbre végétal de l’Exode. Heureux rapprochement, si l’on se rappelle l’extraordinaire histoire de Moïse, qui croise dans le désert ce phénomène étonnant et choisit de s’en approcher pour comprendre « pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? » (Ex 3,3). Il y a ici une attitude qui, sans être idolâtre ou fuyante, cherche à mieux appréhender ce qui fascine. De même, il s’agit pour nous d’examiner ce qui anime ces buissons ardents nouveau genre et de mieux comprendre de quel bois ils se chauffent pour bruler ainsi sans se consumer.

IA : maitre ou serviteur?

Pour frère Éric Salobir, o.p., prêtre dominicain et consultant en technologies et numérique auprès du Saint-Siège, l’innovation que constitue ChatGPT inaugure une ère nouvelle aux heureuses potentialités : « C’est une formidable démocratisation de l’intelligence artificielle. Jusqu’ici, on était l’objet des algorithmes. Ils étaient partout autour de nous, nous faisaient des recommandations de produits, nous calculaient les tarifs qu’on pouvait avoir pour des billets de train, d’avion, etc., mais tout cela ne se faisait pas nécessairement à notre bénéfice. Et là, pour la première fois, on commence à avoir la main, c’est-à-dire que c’est nous qui les utilisons pour générer ce qu’on veut, écrire des textes, créer des images, etc. Donc ça, c’est extrêmement positif. »

« L’IA fait référence au développement de systèmes informatiques capables d’effectuer des tâches qui nécessitent généralement l’intelligence humaine, telles que la reconnaissance de modèles, l’apprentissage à partir de données et la prise de décisions. »

Giovanni Briganti, 2023

Pour ce prêtre ouvertement « techno-optimiste », il s’agit néanmoins de prendre garde quant à cette machine qui nous « parle », de ne pas l’investir de pouvoirs qu’elle ne possède pas : « Dans l’épisode du veau d’or, les Juifs ont l’impression que personne n’est là pour les protéger – parce que Moïse est monté sur la montagne et qu’il est avec Dieu – et ils se fabriquent un veau d’or. En fait, ce ne sont pas les orfèvres qui créent une idole; les orfèvres créent un veau en or, une statue en or. C’est le peuple qui investit cette statue en or d’un pouvoir divin. Donc, c’est chacun d’entre nous, dans le rapport que nous avons à la technologie, qui allons lui donner plus ou moins de pouvoir. […] Si on lui fait faire les bonnes choses, la technologie peut nous faire gagner plein de temps; si on lui fait trop confiance, là, ça peut devenir toxique. »

Il s’agit donc, en somme, de se connaitre soi-même, de savoir que nos besoins les plus profonds ne pourront être comblés par un artéfact, si loquace soit-il. Et, sur cette base, d’entretenir un rapport mesuré à la technologie qui lui fait conserver son statut d’outil.

Mais l’idée que l’intelligence artificielle pourrait « nous faire gagner plein de temps » ne fait pas l’unanimité. Pour Jonathan Martineau, professeur adjoint au Liberal Arts College de l’Université Concordia et coauteur de l’ouvrage Le capital algorithmique (2023), la noble intention d’alléger la charge du travailleur tend à être supplantée dans les faits par une intensification du travail : « Ce que l’on constate dans l’histoire du développement technique, surtout depuis l’avènement du capitalisme, c’est que les technologies sont déployées non pas de façon à libérer le travail, mais de manière à l’exploiter davantage, à le pressuriser, à l’intensifier, à le rendre plus productif. »

Qu’est-ce que ça signifie, plus concrètement? « On peut prendre un exemple qui est très chaud : l’introduction de ChatGPT dans des tâches de travail cognitif, administratif. L’autre côté de la médaille, c’est que ça monte les standards de productivité du travail, ça fait qu’il y a davantage d’attentes de la part de l’employeur envers les travailleurs autonomes ou dans le travail à la pige, par exemple. Pour rester compétitif sur le marché, il faut absolument utiliser ces outils-là. Ça crée une division entre les travailleurs qui ont accès à des technologies et ceux qui l’ont moins, et ceux qui ont accès à des versions plus avancées de ces technologies, souvent payantes d’ailleurs. Ça crée des pressions sur le travail. Il ne suffit pas de dire que le travail devient plus productif. Si l’on nous demande de faire davantage de tâches dans un temps plus restreint, eh bien c’est ça, une pressurisation du travail. »

Ce problème d’intensification du travail, bien que réel, ne semble pas indépassable. Pour frère Éric Salobir, « ce n’est pas un problème causé par la technologie, c’est un problème de gouvernance ». Il s’agit essentiellement d’établir « comment on doit interagir avec les talents et les collaborateurs pour trouver le bon niveau d’exigence ».

La lettre morte des algorithmes

Est-ce donc que les difficultés soulevées par ChatGPT peuvent trouver leur résolution dans un accès plus égalitaire aux technologies, dans des rapports plus humains entre l’employeur et ses employés ? En somme, dans quelques réaménagements éthiques, légaux ou syndicaux ? Ou sommes-nous en présence d’une technologie qui, indépendamment des cadres éthiques que nous nous donnons, est vouée à transformer radicalement nos modes d’existence et nos civilisations ?

C’est la thèse que soutient Éric Sadin dans son plus récent ouvrage, La vie spectrale (2023). Si nous avons le sentiment que l’intelligence artificielle générative nous a permis de passer d’esclave à maitre des algorithmes, le réel renversement est bien plutôt le suivant : nous délaissons librement nos facultés les plus hautes – nos processus cognitifs et créatifs, notre langue dans toute sa vitalité, notre génie – pour nous nourrir de la lettre morte des algorithmes.

Oui, les produits de ChatGPT et de ses homologues ne sont pas des œuvres vivantes, mais mortes. La raison en est que l’intelligence artificielle générative produit des contenus neufs sur la base de probabilités : par exemple, avec ChatGPT, les mots s’enchainent selon l’agencement le plus probable – en fonction de l’océan de données textuelles auxquelles ses algorithmes se sont abreuvés. À l’inverse, toute œuvre humaine est issue de la singularité et de la liberté de celui qui l’a faite. D’autant plus que, bien souvent, la vie réelle déjoue les règles des probabilités.

Que l’IA générative n’atteigne pas les sommets de la créativité humaine, là n’est pas l’enjeu. Tout le drame réside dans le fait que l’être humain ne semble pas soucieux de conserver jalousement ce qui le caractérise en propre : « Les motifs exposés dans les grottes de Lascaux […] témoignent d’une civilisation et de manières d’être ne s’étant pas contentées de voir, mais de donner à voir, de façon sensible et singulière, leur appréhension du cosmos. On peut appeler cela un rapport non pas trouble, mais troublé, insatisfait, au réel, et qui pousse à recomposer certains de ses termes, à le réagencer autrement, pour dévoiler quelques-unes de ses dimensions occultées […]. C’est pour cette raison que l’œuvre fait appel à l’imagination, dans le sens où elle fait toujours se confronter des fragments de réalité et notre puissance créatrice » (Sadin, 2023).

Lorsqu’on organise de l’information, que l’on fait des liens entre des idées, qu’on s’approprie le propos d’un auteur en le résumant, il y a là tout un travail de déploiement du sens qui se met en branle. Si ces fonctions d’organisation, d’agencement et de synthèse peuvent être remplies presque aussi bien par ChatGPT que par le meilleur des assistants, il n’y a que ce dernier, en chair et en os, dont l’existence même se trouve enrichie lorsqu’il met à profit sa pensée.

Cet abandon d’un certain nombre de tâches à la machine algorithmique représente pour Éric Sadin une sorte de rejet des fondements mêmes sur lesquels s’érige notre pensée : « Comme s’il relève d’un fait allant de soi de se défaire de l’apprentissage des règles de grammaire, de l’aptitude à former les phrases les plus élémentaires, pour ne plus se cantonner qu’aux “grandes tâches”. C’est bien se voiler la face sur la nécessité, avant de viser haut, comme pour une maison ou un gratte-ciel, d’établir de profondes et solides fondations » (Sadin, 2023).

Le primat du profit

Si l’on quitte le terrain de ChatGPT pour considérer les autres lieux où l’intelligence artificielle pourrait bénéficier à l’ensemble de la société, on pense entre autres au domaine de la médecine. De fait, le frère Éric Salobir fournit l’exemple d’un médecin qui, en déléguant ses tâches administratives à un système informatisé, se libère du temps pour être davantage à l’écoute des personnes qui se présentent en consultation. « En tant que patient, vous êtes gagnant. Et le médecin est gagnant aussi, finalement. »

Si l’intelligence artificielle peut libérer le secteur public de sa lourdeur administrative afin de rendre aux relations humaines une place prioritaire, il semble tout indiqué de tirer parti de cette technologie. Si l’IA recèle ce genre de promesse, notre contexte économique capitaliste favorise moins le déploiement des technologies en vue du bien commun qu’en vue d’exigences marchandes.

C’est ce qu’expose Jonathan Martineau : « En ce moment, les technologies sont développées dans un contexte de compétition économique intense entre de grandes firmes où leur déploiement doit se faire de façon accélérée, doit prendre le moins en compte possible les enjeux éthiques, parce que, si l’on n’est pas les premiers à développer ces technologies-là, on va être largué dans le marché. »

C’est ce qui explique pourquoi les technologies comme l’intelligence artificielle sont le plus souvent employées lorsqu’elles maximisent l’efficacité du secteur où elles sont intégrées : plus d’efficacité, plus de profit ou de réduction des couts. Si c’est un algorithme plutôt qu’un fonctionnaire qui calcule les allocations familiales à être versées aux ménages, l’État réduira ses dépenses en salaire.

Or, l’algorithme n’est pas infaillible. Il peut lui arriver de se tromper. Une différence majeure entre le travail humain et le procédé algorithmique, c’est que le premier est relativement transparent : on y repère assez aisément les erreurs. Le second, quant à lui, est opaque. Il n’est généralement pas possible d’accéder aux raisons d’une décision algorithmique. « Ça pose un problème d’imputabilité, un problème d’explicabilité, de déficit démocratique », nous explique Jonathan Martineau.

« Cette technologie, c’est l’opposé de l’autre, au sens où elle est faite pour nous combler. » – Frère Éric Salobir, o.p.

Il poursuit : « Par exemple, s’il y a des décisions qui sont prises par un algorithme de couper l’aide sociale à certains prestataires et qu’on ne peut pas expliquer pourquoi, ça représente un problème. » À une mère de famille monoparentale qui chercherait à savoir pourquoi ses prestations ont radicalement diminué, on risquerait de répondre : « Le système a levé un drapeau rouge sur votre dossier, on ne sait pas trop pour quelles raisons, mais il y a un drapeau rouge, donc il a fallu intervenir », imagine Martineau. « Dans plusieurs secteurs, il y a une forme de supervision humaine pour vérifier les décisions des algorithmes, mais souvent, cette supervision ne sera pas capable d’expliquer pourquoi l’algorithme est arrivé à ce résultat », poursuit-il.

On a ici un exemple éloquent d’un recours à l’intelligence artificielle dans le secteur public qui minimise les dépenses, mais qui crée en même temps un déficit sur le plan des services et du lien humain. « Il y a déjà des buts, des intentions dans le développement de la technologie. […] Quand on laisse simplement ce développement entre les mains du marché, on voit que les technologies qui sortent de cette compétition sont très poussées, très avancées, très sophistiquées, mais ne sont pas nécessairement alignées avec les besoins de la société, ne sont pas nécessairement testées ou développées dans un rapport éthique à l’objet qui va servir le bien commun », explique Jonathan Martineau.

Dans ces propos de l’intellectuel aux influences marxistes assumées, on entend l’écho de la doctrine sociale de l’Église sur le libre marché : « Le profit individuel de l’agent économique, bien que légitime, ne doit jamais devenir l’unique objectif. À côté de celui-ci, il en existe un autre, tout aussi fondamental et supérieur, celui de l’utilité sociale, qui doit être réalisé non pas en opposition, mais en cohérence avec la logique du marché » (Compendium de la doctrine sociale de l’Église, no 348).

Martineau souhaite faire comprendre quelles conditions bien concrètes rendent possibles l’apparition et l’utilisation de l’intelligence artificielle : « À cause de la façon dont les algorithmes se déploient, on a souvent l’impression qu’ils sont déconnectés des processus naturels et des processus sociaux. Il y a la métaphore du nuage évidemment qui fait en sorte qu’on a l’impression que ces processus n’ont pas d’impacts sur le travail, sur les ressources naturelles. Ce dont on se rend compte quand on gratte un peu au-delà des machines, c’est toute l’infrastructure matérielle nécessaire pour que ces flux d’informations, ces technologies, puissent se déployer dans nos sociétés. L’IA s’incarne dans certains appareils : nos téléphones, nos ordinateurs, etc. On a besoin de métaux rares pour produire ces objets. Ces métaux rares sont extraits en Chine, en Afrique dans des conditions très problématiques d’exploitation du travail, mais aussi d’exploitation de ressources naturelles non renouvelables. »

De multiples paliers séparent le consommateur, et même les innovateurs et les fabricants, du jeune Congolais qui travaille le fusil sur la tempe dans les mines de coltan ou de l’adolescent taïwanais qui assemble un iPhone dans une usine aux allures de prison (Durand Folco et Martineau, 2023). On a affaire à ce que Jean-Paul II appelait une «structure de péché» (Jean-Paul II, 1999), à un système dont l’injustice est évidente, mais auquel il semble impossible de changer quoi que ce soit. Qui plus est, ce sont des réalités si éloignées de notre expérience quotidienne que nous en venons à ne plus ressentir le poids de notre responsabilité.

Retour au réel

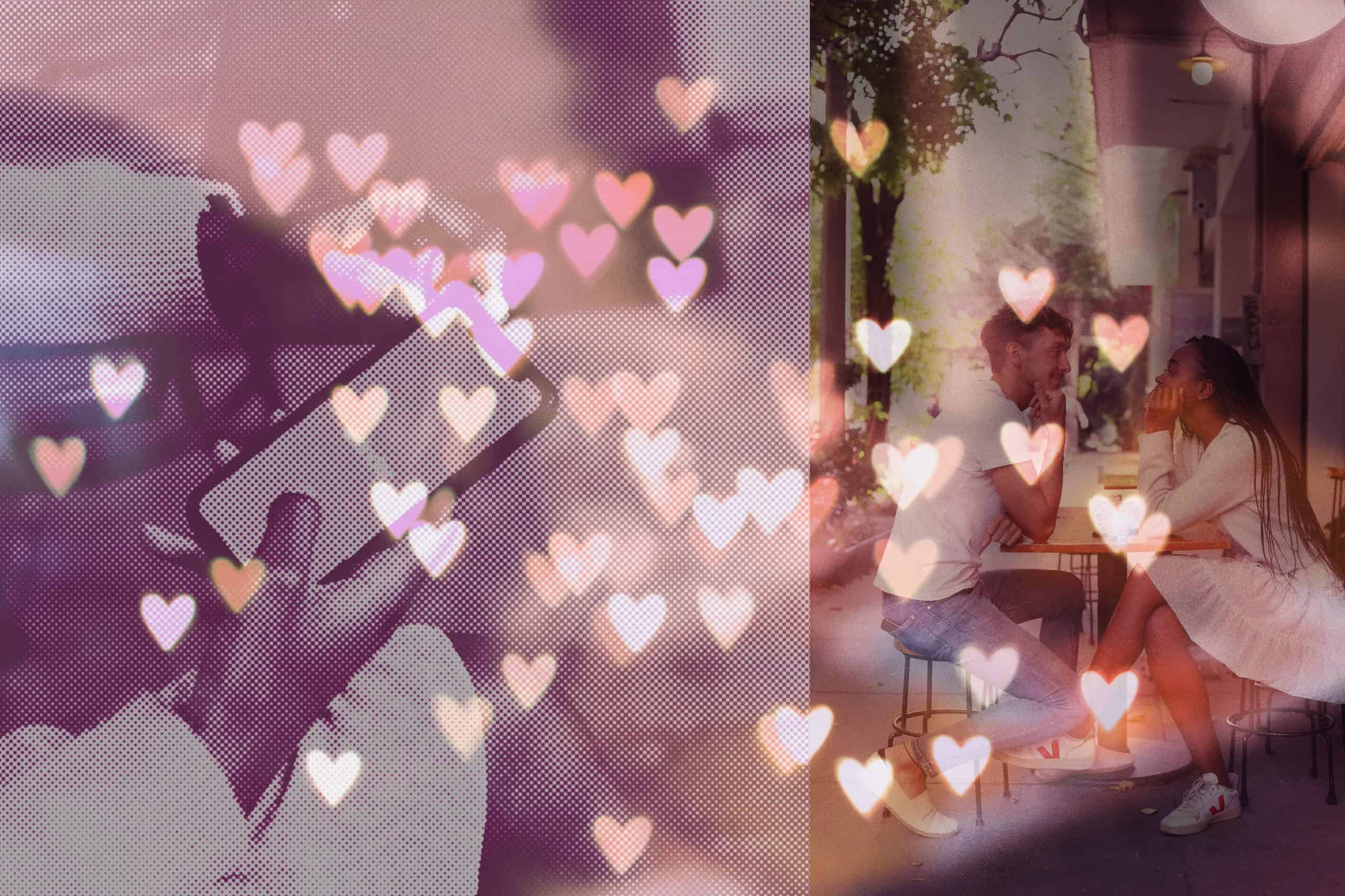

Pour frère Éric Salobir, la place de plus en plus importante que prend l’intelligence artificielle dans nos vies représente tout de même un risque : « Cette technologie, c’est l’opposé de l’autre, au sens où elle est faite pour nous combler. » Il fait ici référence aux procédés algorithmiques conçus pour nous offrir des recommandations de vidéos, de films, d’itinéraires, de produits toujours plus en adéquation avec nos moindres désirs, jusqu’à effacer le manque, et avec lui le désir. « Je regarde le film que je veux, quand je veux. Je contacte qui je veux, quand je veux. Si la personne est au bout du monde, ce n’est pas grave, je peux lui parler. On est dans un truc où le réel se tord pour me ressembler et pour constamment venir me conforter, mais paradoxalement, ça, ça ne me construit pas. »

Pour que nos existences soient fécondes, il est nécessaire de nous replacer dans le réel, dont le propre est de nous résister : « Le principe, justement, c’est que votre mari, votre femme, vos amis, vos parents, vos enfants, ils ne vous disent pas ce que vous avez envie d’entendre. Ils vous disent ce qu’ils ont envie de dire, et c’est ça qui crée de l’altérité. C’est là qu’il y a de la friction – de la frustration aussi –, mais c’est là qu’il se passe quelque chose », dit Salobir. Pour grandir en humanité, il faut accepter de se prendre les pieds dans le tapis de la réalité : « Ce qui nous conçoit, ce qui nous enrichit, c’est la confrontation à l’autre […]. Cette altérité, elle est constitutive de notre identité. »

S’il peut nous arriver de nous jeter corps, âme et sandales dans le buisson ardent de nos écrans et de nous y laisser consumer, il semble y avoir dans l’exemple du premier prophète quelque chose à retenir : même lorsqu’il est sollicité par le plus déroutant des phénomènes, Moïse entend et écoute la voix de son Dieu. En ce qui nous concerne, les difficultés que soulève l’intelligence artificielle exigent, à tout le moins, que nous nous demandions quel rôle il nous revient de jouer dans la recherche d’un plus grand bien commun.

Faut-il s’abstenir, dans certains cas, de certaines technologies ? Faut-il, dans d’autres, les mettre au service de nos sociétés ? Dans tous les cas, il faut se disposer à écouter. Il se pourrait que, pour mieux entendre, il faille réduire les distractions. L’avantage avec ces nouveaux buissons ardents, c’est qu’au bout d’un moment, leur pile meurt. Et dans ce désert de déconnexion, peut-être pouvons-nous être plus attentifs à celui qui connait les besoins de notre âme. Pas parce qu’il utilise un algorithme, mais parce qu’il nous a faits.

Illustrations : Caroline Dostie

Le Verbe médias : 100 % intelligence humaine

Voici notre promesse : les textes, les images et les sons que nous produisons ne seront jamais générés par l’intelligence artificielle générative.