Les amours d’antan

Quel est le lien entre l’hiver québécois, la chasteté prénuptiale, le bon vieux gâteau aux fruits et un trousseau de catalognes tissées ? Ils font partie des ingrédients de base du mariage d’autrefois au Québec !

Février serait, soi-disant, le mois de l’amour — évidemment, puisque c’est la Saint-Valentin ! Mais bien avant l’introduction dans les années 1960 de cette fête, il était de coutume au Québec de se marier l’hiver.

Cette tradition est moins étrange qu’elle en a l’air une fois qu’on en connait les raisons. L’Avent (quatre semaines avant Noël) et le Carême (40 jours avant Pâques) étant à l’époque des périodes peu convenables pour festoyer, c’est donc souvent au cœur de l’hiver que les amoureux convolaient en justes noces. D’autant plus que l’on disposait de plus de temps en hiver, car les travaux agricoles étaient arrêtés.

Il faut aussi savoir qu’avant le mariage, les tourtereaux apprenaient à se connaitre durant le fameux temps des fréquentations. Voyons donc comment ça se passait dans le bon vieux temps, avant l’ère des sites de dating et des boites de chocolats.

Veiller avec son prétendant

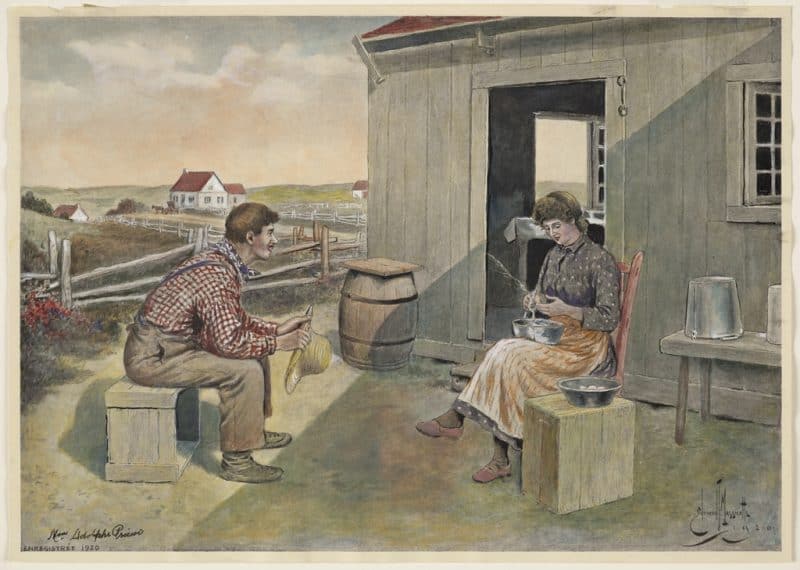

C’est lors de veillées chez la jeune fille — toujours en présence de ses parents — que les potentiels futurs époux font plus sérieusement connaissance. Les conversations, les jeux de cartes, parfois des chants et de la musique ponctuent ces soirées, qui se terminent lorsque le père se lève pour aller remonter l’horloge. C’est le signal : il est assez tard.

Les quelques occasions de se voir en dehors de ces veillées à la maison — promenades en carriole, piqueniques, discussions sur le parvis de l’église après la messe ou au magasin général — ont toujours lieu sous le regard d’un chaperon, le plus souvent un frère de la fille courtisée. C’est qu’il est important de s’assurer de la conduite irréprochable du couple (surtout de la jeune femme) : il en va de l’honneur de la famille. Par ailleurs, à cette époque où les mœurs sont particulièrement pudiques, les futurs époux ne se touchent guère, sinon la main, et encore seulement si l’engagement est officiel, soit après une période de fréquentation qui dure environ six mois.

Ces comportements un peu scrupuleux nous font sourire, mais quelque chose de la beauté et de la grandeur associée à la pureté nous interpelle encore aujourd’hui. Il s’agit, après tout, de préserver ce qu’on considère comme un trésor intime, soit le corps, pour l’être choisi avec lequel on deviendra « une seule chair » lors du mariage. Impossible alors de jouir de l’autre avant de lui avoir donné sa propre vie… pour toujours !

La chasteté – et, plus précisément, la virginité – est donc prise très au sérieux, tout comme le mariage, cellule à la base de la vie sociale et économique. D’un point de vue spirituel, l’union matrimoniale est une vocation encadrant toute la vie et permet de vivre au quotidien le aimer votre prochain comme vous-mêmes » de Jésus. Avons-nous, en effet, un prochain plus proche que celui ou celle qui partage notre lit ?

La déclaration

La déclaration Une noce d'autrefois

Une noce d'autrefois

La petite et la grande demande

Au moment de demander la main de l’élue, les choses vont rondement. Il faut d’abord faire la petite demande », soit proposer le mariage à la fille en privé, puis procéder à la « grande demande » pour obtenir le consentement du père. Les Canadiens français, gens de peu de mots et de caractère plutôt taciturne, préfèrent les formules sobres. Ou leur vision du romantisme était-elle simplement différente de la nôtre ?

Lui : « Je pense me placer au printemps. Serais-tu prête à venir avec moi? »

Elle : « Faudrait que je demande au père. »

Et voilà les formalités réglées. Après l’acquiescement du père vient le temps de choisir une date, de publier les bans et de préparer le trousseau, un ensemble de linges de maison que confectionne la jeune femme et qui tient lieu de dot : catalognes, draps, nappes brodées, etc. Nos aïeules étant de fines artisanes, ces articles sont hautement estimés.

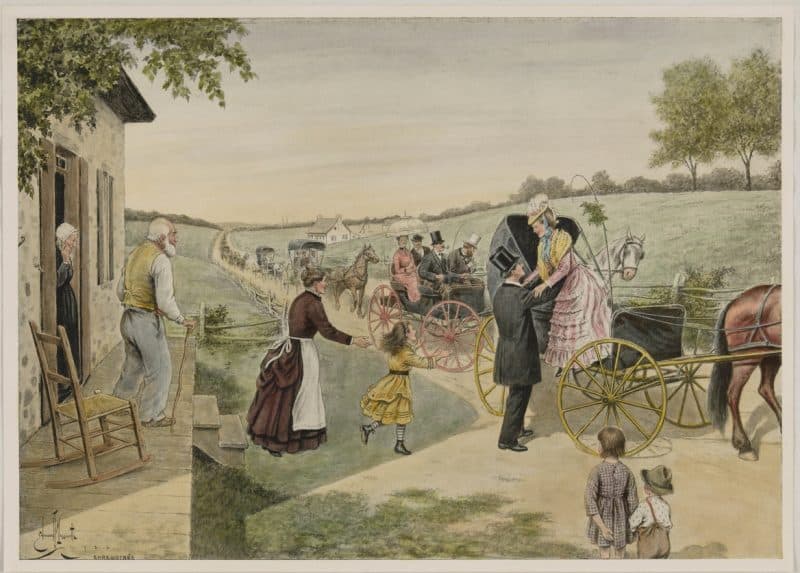

Tout le monde à la noce !

Au jour J, la mariée revêt une robe neuve ; les robes blanches, symboles de pureté, sont un phénomène relativement récent au Québec : elles sont apparues au 20e siècle. La cérémonie à l’église a généralement lieu le matin, suivie d’un diner offert par les parents de l’épouse, chez qui l’on arrive en un joyeux cortège. La parenté et le voisinage sont invités et suivent les mariés pour un deuxième repas de noces chez les parents de l’époux, le soir même ou le lendemain.

De la bonne mangeaille garnit les tables à cette occasion, et le gâteau de noces a naturellement la place d’honneur. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, le traditionnel gâteau aux fruits confits, bien lourd et macéré dans le rhum, occupe ce rôle important. Comme les ingrédients de ce dessert sont couteux (épices, noix), on le sert lors des grandes fêtes. D’aucuns pourraient dire qu’un mariage qui repose sur le gâteau aux fruits doit être « fondé sur le roc », comme dit l’évangile !

Dans le bon vieux temps, les noces peuvent durer une semaine, voire plus. Les veillées de danse avec violoneux, la tournée de visites à la parenté éloignée — qui faisait alors office de voyage de noces — s’étirent sur plusieurs jours. Enfin, la photo de mariage officielle, qui montre le couple en habit du dimanche dans un décor bourgeois, est prise dans les jours précédant ou suivant la noce. Et si personne ne sourit sur ces photos, ce n’est pas faute d’envie, mais c’est que l’image doit refléter la plus haute dignité possible, pour la postérité. Tout comme les gestes d’affection, le sourire « à pleines dents » (saines ou gâtées…) avait lieu dans la sphère privée.

L’amour, c’est sérieux

Ces traditions peuvent aujourd’hui nous paraitre très codifiées, comme figées dans un ordre absolu. Mais le caractère sacramentel et vocationnel du mariage, sur lequel s’appuient ces rituels et qui leur donne une profondeur spirituelle, peut nous faire réfléchir et nous inspirer. L’amour conjugal, dans une perspective chrétienne, est un engagement qui donne un sens à notre vie sur terre et nous prépare à celle qui vient. Ce qui n’empêche en rien de s’échanger des petits chocolats en cœur.

Oeuvres : Edmond-Joseph Massicotte, Collection du Musée national des beaux-arts du Québec