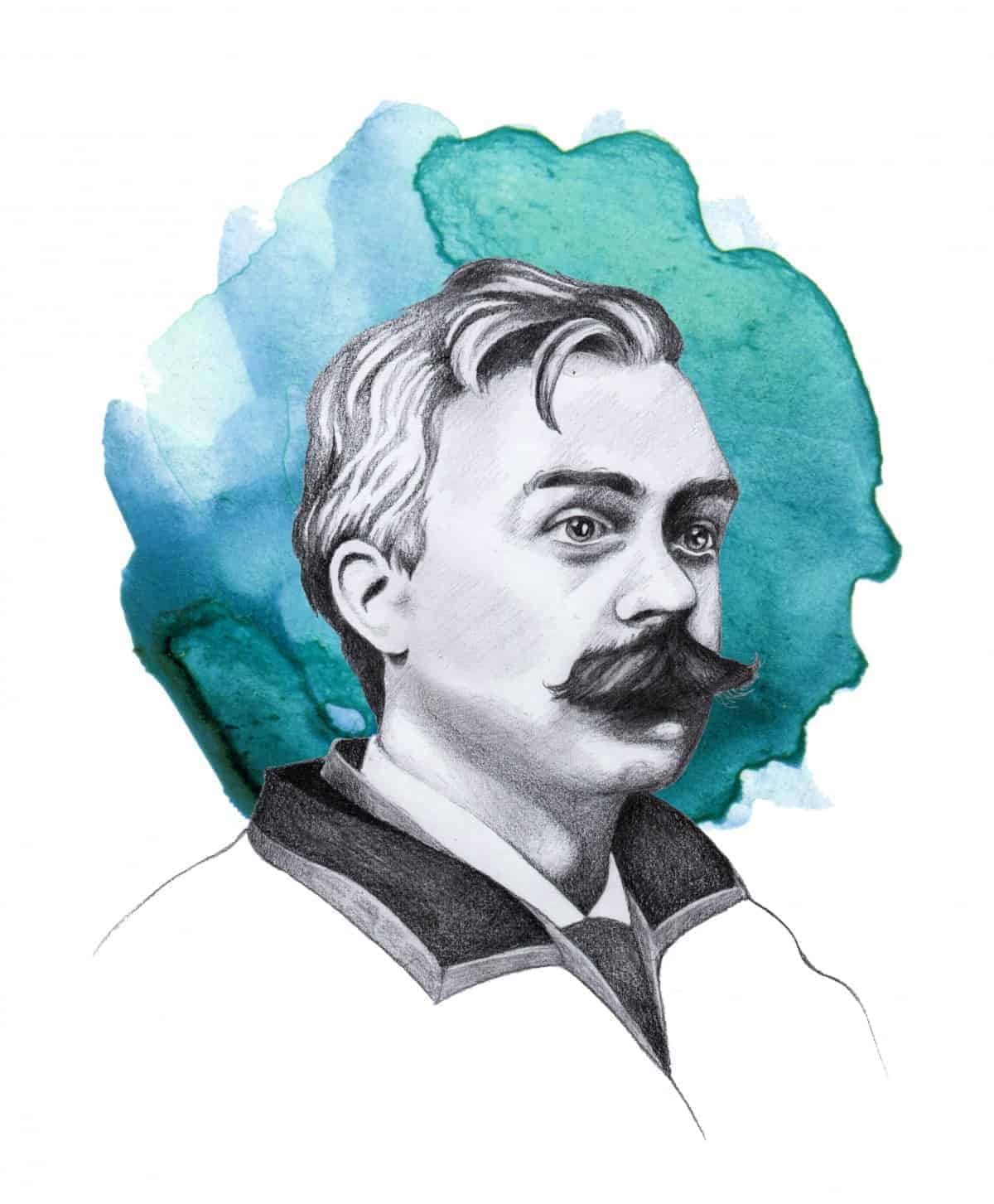

Léon Bloy: sur les traces de l’Invisible

// <![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){<br /> (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),<br /> m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)<br /> })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');</p> <p> ga('create', 'UA-45070473-1', 'auto');<br /> ga('send', 'pageview');</p> <p>// ]]>Léon Bloy est né en 1846 et est mort il y a un peu plus d’un siècle, en 1917. Ces dates ne sont pas tout à fait anodines. La première correspond à l’année de l’apparition de la Vierge à La Salette; la seconde marque l’année des trois secrets de Fátima. Entre ces deux évènements à caractère apocalyptique, une vie passée à attendre l’Apocalypse et à en guetter les signes.

Il n’y a que des symboles

La coïncidence a de quoi surprendre. D’autant plus qu’elle se rapporte à un homme qui ne croyait pas au hasard – ce « nom moderne du Saint-Esprit », disait-il – et n’avait de cesse de répéter le verset de saint Paul: « Nous voyons maintenant à travers un miroir, en énigme » (1 Co 13,12). Au seuil de son dernier livre, Dans les ténèbres, Bloy fait écho à l’apôtre en rappelant qu’« à partir de la Chute le genre humain tout entier s’est endormi profondément ».

Toute son œuvre porte la marque de cet effort: restituer l’ordre invisible qu’il devinait derrière le miroir.

Ce coma des générations est lourd de conséquences. Si nous vivons uniquement « sur des énigmes et des apparences », il s’ensuit que nous ne savons même pas que « rien n’est à sa place » (La femme pauvre). Mais où commencent les apparences, où commence le mystère, où se situe la frontière entre le visible et l’invisible, entre le naturel et le surnaturel?

Bloy a pris le mot de saint Paul à la lettre; c’est pourquoi il a pris ces interrogations au sérieux. Et toute son œuvre porte la marque de cet effort: restituer l’ordre invisible qu’il devinait derrière le miroir.

Rencontres

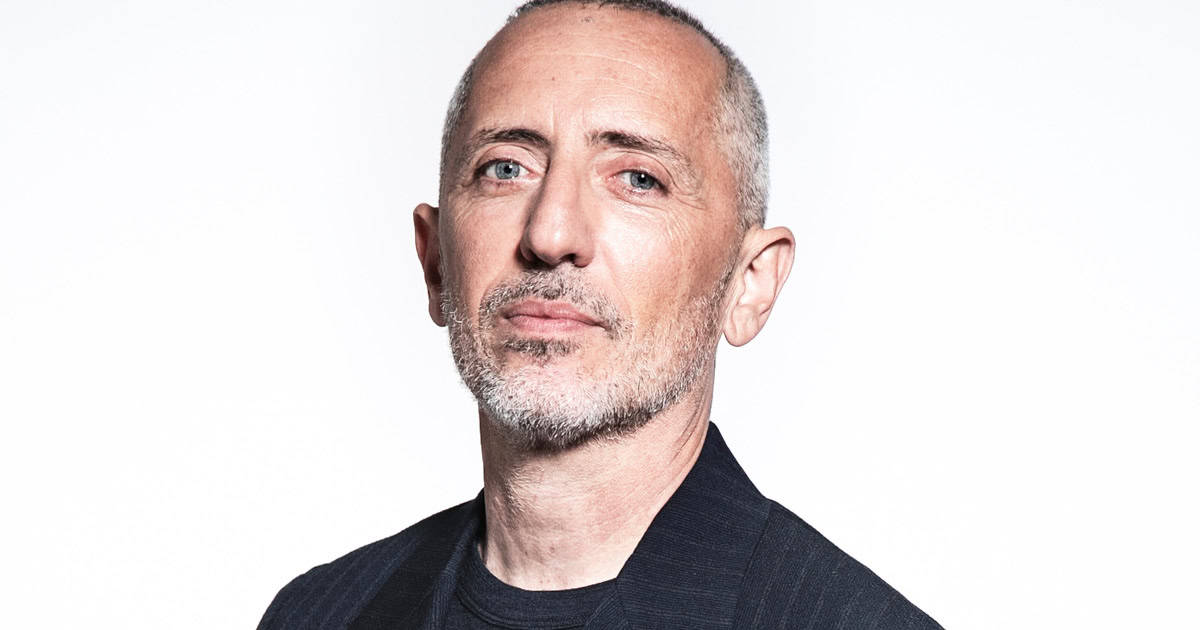

Pour comprendre d’où vient cette ambition littéraire, il n’est pas inutile de fournir au lecteur quelques repères biographiques sur l’écrivain.

Léon Bloy a grandi à Périgueux, dans le sud-ouest de la France, auprès d’un père voltairien et d’une mère catholique. Après des études médiocres qui ne lui laissent guère espérer un avenir éclatant, il s’oriente vers l’architecture, sur le conseil de son père. Au seuil de la vingtaine, il emménage à Paris où il rencontre, en 1867, le célèbre et dandyesque Jules Barbey d’Aurevilly.

Le « Connétable des lettres » bouleverse son existence. Bloy devient le secrétaire et l’ami du grand écrivain catholique, auprès duquel il reçoit une solide formation littéraire et intellectuelle qui l’amène peu à peu à renouer avec la foi perdue au cours de l’adolescence. Cette fréquentation quasi quotidienne est interrompue par la guerre de 1870, au cours de laquelle le jeune Bloy s’illustre par son courage (les nouvelles du recueil Sueur de sang s’inspirent de cette expérience).

De retour à Paris, il continue à côtoyer Barbey d’Aurevilly, qui l’intègre à un réseau d’intellectuels catholiques. Deux rencontres ont sur lui une influence durable: celle d’Antoine Blanc de Saint-Bonnet, auteur d’un remarquable traité sur le dolorisme chrétien, et celle d’Ernest Hello, penseur génial aux accents mystiques dont le maitre ouvrage, intitulé L’homme, annonce par bien des aspects l’œuvre de Bloy et de nombreux autres écrivains catholiques à venir.

En 1879, Bloy effectue pour une première fois le pèlerinage à La Salette, en compagnie de l’abbé Tardif de Moidrey, qui joue auprès de lui le rôle d’un père spirituel. Celui-ci s’éteint subitement au cours du voyage, non sans l’avoir initié cependant à ce qu’il nomme l’exégèse symbolique. Cette « méthode », qui s’appuie sur le verset de saint Paul cité plus haut, considère toute chose sous l’angle du symbolisme universel dans le but d’atteindre, au-delà des signes (faits, personnes, paroles, etc.), les réalités spirituelles qui leur correspondent mystérieusement dans l’Absolu. Bloy en tirera profit dans tous ses ouvrages.

Un autre évènement majeur survient dans les mêmes années de sa vie : son aventure mystique avec Anne-Marie Roulé (la Véronique du Désespéré), une prostituée qu’il a convertie et qui a des visions apocalyptiques.

Cette aventure culmine le jour où Anne-Marie lui confie une vision fort peu orthodoxe d’après laquelle Bloy aurait un rôle de premier plan à jouer dans la parousie prochaine: il serait ni plus ni moins… le père « biologique » du Paraclet. Secret terrible, voire carrément délirant, qui plonge l’écrivain dans une crise spirituelle et Anne-Marie dans la folie. Elle est internée à l’hôpital psychiatrique Sainte-Anne en 1882.

L’entrée en littérature

Il faut attendre 1884 – Bloy touche alors à sa trente-huitième année – pour que paraisse le premier ouvrage de l’écrivain: Le révélateur du globe, un plaidoyer pour la béatification de Christophe Colomb. S’ensuit un recueil de critiques littéraires à teneur pamphlétaire: Les propos d’un entrepreneur de démolitions.

Ces deux publications font quelque bruit et, surtout, mettent Bloy en relation avec deux écrivains bien en vue à l’époque: Auguste Villiers de l’Isle-Adam, auteur des Contes cruels, et Joris-Karl Huysmans, ancien disciple de Zola qui a pris ses distances avec les idées matérialistes du maitre.

Cet article est tiré du numéro spécial Histoire du magazine Le Verbe. Cliquez ici pour consulter la version originale.

Les trois personnages formeront ce qu’ils appellent plaisamment le « Concile des Gueux », un triumvirat d’écrivains pauvres et talentueux qui discutent d’art et de religion et épanchent leur fiel sur le monde moderne.

Caïn Marchenoir

C’est dans cet entourage que Bloy entame la rédaction de son premier roman, Le désespéré (1887).

À Louis Montchal, son ami genevois, il résume son projet ainsi: « Je rêve d’un roman de misère et de douleur, l’écrasement d’un homme supérieur par une société médiocre. Tous les imbéciles et tous les infâmes de ma connaissance y défileront. » L’homme supérieur, c’est Bloy lui-même, sous les traits du journaliste catholique Caïn Marchenoir. Les imbéciles et les infâmes, c’est le défilé d’à peu près tous les écrivains en vogue à l’époque: Guy de Maupassant (le « romancier ithyphallique », en référence à sa réputation de fornicateur), Alphonse Daudet (« un troubadour homme d’affaires »), Paul Bourget (« la flute pensante »), etc.

Sans surprise, Le désespéré cristallise la légende d’un Bloy pamphlétaire rongé par la haine et surtout par l’envie du succès des autres. Mais cette légende passe à côté de l’essentiel. Car, au-delà des querelles littéraires, Le désespéré est surtout une immense clameur lancée pour ébranler le désert spirituel du monde moderne; le cri de détresse d’un croyant qui n’en peut plus d’attendre le règne de Dieu au milieu d’un monde bourgeois dont la tiédeur et la médiocrité semblent raturer jusqu’au sens de la Rédemption.

« Tout, écrit Bloy, est avachi, pollué, diffamé, mutilé, irréparablement destitué et fricassé, de ce qui faisait tabernacle sur l’intelligence. La surdité des riches et la faim du pauvre, voilà les seuls trésors qui n’aient pas été dilapidés!…

« Ah! cette parole d’honneur de Dieu, cette sacrée promesse de “ne pas nous laisser orphelins” et de revenir; cet avènement de l’Esprit rénovateur dont nous n’avons reçu que les prémices, je l’appelle de toutes les voix violentes qui sont en moi, je le convoite avec des concupiscences de feu, j’en suis affamé, assoiffé, je ne peux plus attendre et mon cœur se brise, à la fin, quelque dur qu’on le suppose, quand l’évidence de la détresse universelle a trop éclaté, par-dessus ma propre détresse!… Ô mon Dieu Sauveur, ayez pitié de moi! »

La pauvreté

L’attitude pamphlétaire et le retentissement du Désespéré contribuent à écarter Bloy de tous les succès littéraires et de toutes les tribunes prestigieuses, y compris dans le milieu catholique, où il est abhorré. Ne pouvant vivre de ses livres, il vit de privations, d’emprunts et d’expédients; parfois même, la misère le contraint à demander l’aumône à ceux qui ont été les cibles de ses invectives. C’est dans ce grand dénuement qu’il rédige la plupart de ses chefs-d’œuvre.

Nul désir, chez Bloy, de prostituer sa plume pour augmenter ses tirages et briguer des distinctions littéraires. Du reste, la pauvreté, à laquelle il se résigne, « ne peut pas être avilissante, puisqu’elle fut le manteau de Jésus Christ ».

À partir des années 1890, il s’éloigne du pamphlet pour se tourner vers des formes d’écriture plus méditatives. Le salut par les Juifs, publié en 1892 dans le contexte de la montée de l’antisémitisme, donne lieu à une reformulation originale de la question juive: « L’histoire des Juifs, écrit Bloy, barre l’histoire du genre humain comme une digue barre un fleuve, pour en élever le niveau. »

Dans L’exégèse des lieux communs (1902), il emploie la méthode de l’exégèse symbolique pour approfondir les rengaines du bourgeois: « Quand un employé d’administration ou un fabricant de tissus fait observer, par exemple, “qu’on ne se refait pas; qu’on ne peut pas tout avoir; que les affaires sont les affaires […], etc.”, qu’arriverait-il si on lui prouvait instantanément que l’un ou l’autre de ces clichés centenaires correspond à quelque Réalité divine, a le pouvoir de faire osciller les mondes et de déchainer des catastrophes sans merci? »

Il nous faudrait encore plusieurs pages pour rendre justice à la richesse de l’œuvre de Bloy. De plusieurs ouvrages de première importance – La femme pauvre, Le sang du pauvre, L’âme de Napoléon, Les méditations d’un solitaire en 1916, Dans les ténèbres, et surtout l’immense Journal en huit tomes, dont la rédaction s’étend de 1892 à 1917 –, nous n’avons pu dire un mot.

Parions que les lecteurs que nous aurons amenés à découvrir cet aérolithe littéraire nous pardonneront notre insuffisance.