La petite histoire du Renouveau charismatique

Si le Renouveau charismatique a contribué, dans les années 1970-1980, à revivifier une Église québécoise fragilisée par de profondes transformations sociales, on en perd ensuite progressivement la trace. Mourant comme le grain biblique pour mieux porter un fruit anonyme, il donne aujourd’hui une saveur particulière à la vie chrétienne de nombreux croyants. Un regard historique sur les grands âges du Renouveau.

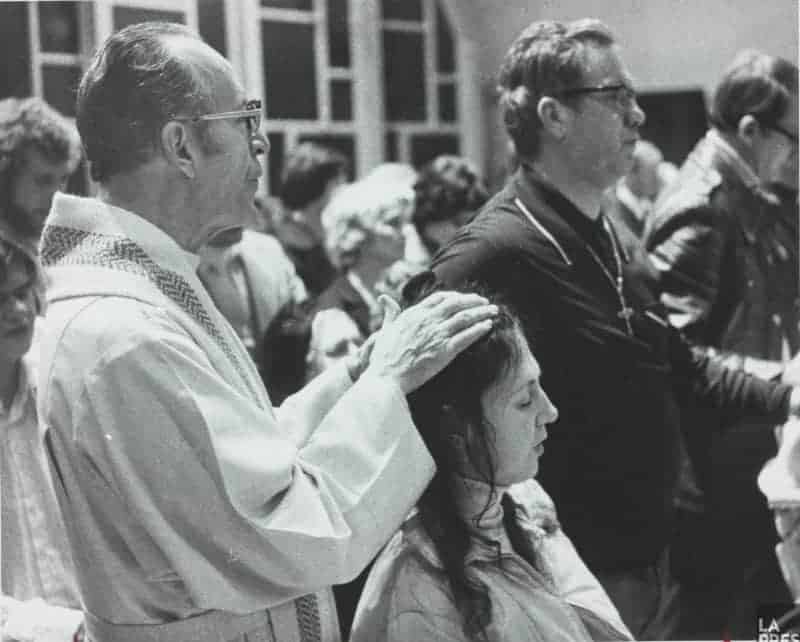

Lorsque le père trinitaire Jean-Paul Régimbal revient au Québec en 1970 après avoir vécu le baptême dans l’Esprit Saint à Phoenix, en Arizona, il fait équipe avec des leadeurs charismatiques déjà bien installés, comme les révérends pères R. K. Dickerson et Peter Prosser, ainsi que Flore Crête, sœur de la Providence. Ensemble ils transmettent, par le biais de groupes de prière et de sessions de formation sur les charismes, ce baptême dans l’Esprit Saint, venu tout droit du pentecôtisme américain, à une multitude de Québécois.

Un feu qui dévore

Rapidement, le Renouveau charismatique saisit l’Église avec force et devient un véritable phénomène.

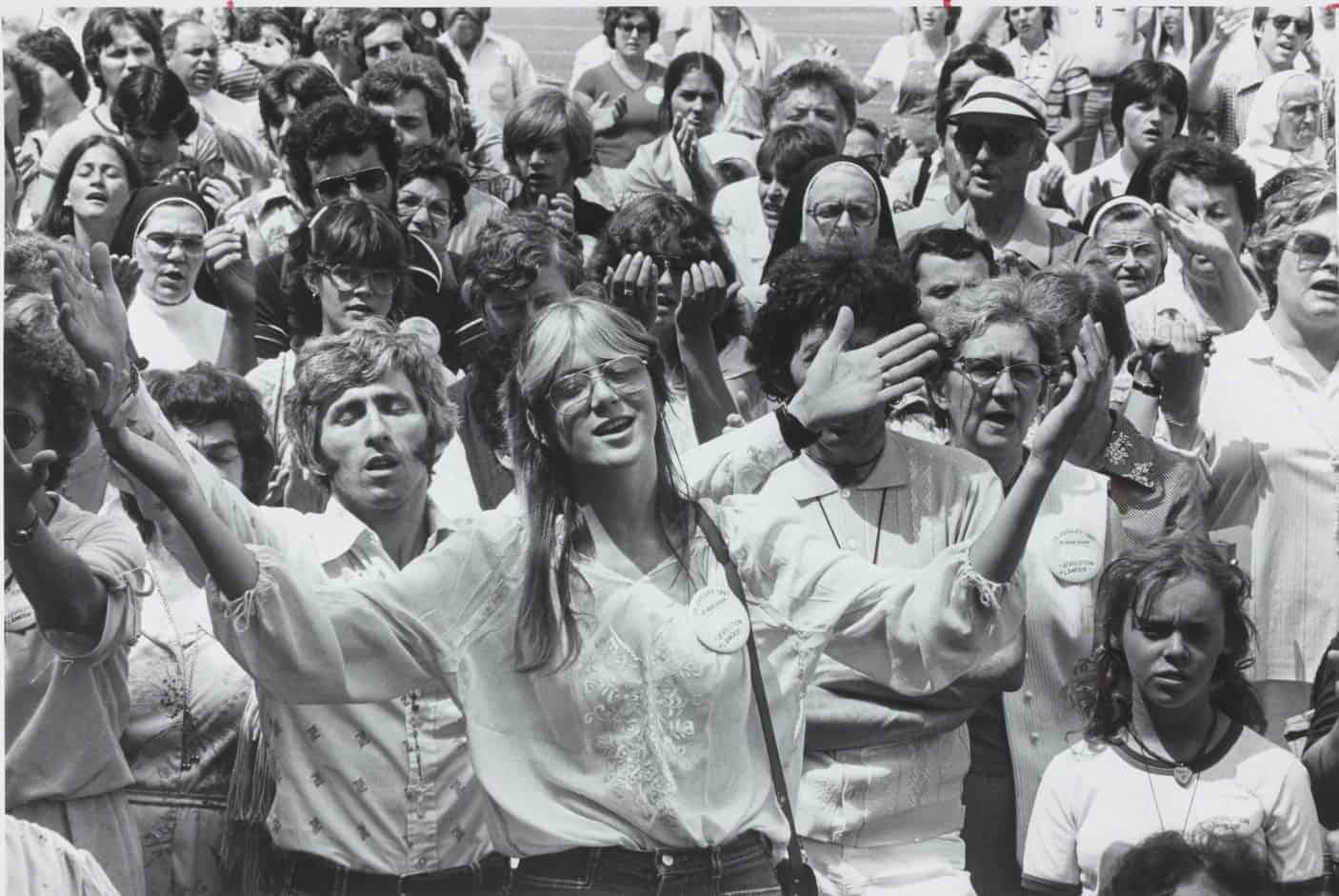

Au début des années 1970, un Ralliement pour le Christ réunit 5 000 participants au Forum de Montréal. Les congrès se succèdent rapidement, alors que se produit en 1977 un évènement d’envergure nationale regroupant 50 000 personnes au Stade olympique de Montréal. S’il est alors plus rare qu’autrefois de voir un évènement religieux faire la manchette, ce rassemblement fait pourtant la une du Devoir.

Entre 1970 et 1985, près de 1 000 groupes de prière voient le jour partout au Québec : dans des maisons de retraite, des couvents ou des domiciles privés. On voit surgir divers lieux de formation : l’Eau-Vive à Granby, l’Alliance à Trois-Rivières, le Jourdain à Montréal, les Ursulines et la Maison Jésus-Ouvrier à Québec, le Cénacle à Cacouna et les cafés chrétiens de Montréal et Sherbrooke ne sont que des exemples. Des communautés nouvelles typiquement québécoises prennent du même souffle leur essor : la Famille Myriam Beth’léhem, la Famille Marie-Jeunesse, les Brebis de Jésus, les Petits frères de la Croix, les Pauvres de Saint-François en sont des représentants bien connus.

« C’était plus grand que le social. Des personnes ont été totalement resignifiées dans leur être. Ceux qui allaient dans les soirées de prière voulaient vivre quelque chose, être touchés! » – Martin Meunier

Le mouvement connait à cette époque une poussée si prodigieuse que les évêques se sentent appelés à mettre en place différentes structures pour encadrer le phénomène. À partir de 1980, le Renouveau expérimente une décélération. Il finit par se fondre dans le paysage.

Éteindre la flamme?

Martin Meunier, professeur en sciences des religions à l’Université d’Ottawa, remarque que les chercheurs qui s’intéressent au Renouveau charismatique québécois sont généralement issus de l’univers des sciences sociales. Pour lui, l’étude la plus significative à ce sujet est celle de Jacques Zylberberg et Jean-Paul Montminy.

Selon eux, la volonté des autorités ecclésiastiques d’institutionnaliser le Renouveau a contribué à accélérer son déclin. Suivant cette analyse, le climat propre à la Révolution tranquille néglige les femmes, qui trouvent dans le Renouveau « une place, une identité, un statut, un rôle valorisant ». Elles s’y réfugieraient « comme dans une sorte de contestation active contre la prédominance de la hiérarchie bureaucratique mâle dans l’Église et dans la société; la froideur culturelle de l’Église et de la société technocratisée » (Zylberberg et Montminy, 1981).

Fidélité qui dérange

On s’étonne, dans les milieux universitaires, de la fidélité des catholiques de tendance charismatique à l’égard des autorités de l’Église. On y perçoit une soumission qui empêche la « vraie » vie charismatique. Le Renouveau serait réductible à une tentative de rébellion contre l’ordre établi ayant simplement échoué. Des sociologues comme Guillaume Boucher et des anthropologues comme Monique Biron abondent dans ce sens.

Pour Sébastien Cloutier, directeur des communications au Service canadien de communion du Renouveau charismatique, des nuances s’imposent : « C’est vrai que c’est une manie que nous avons, dans l’Église catholique, de vouloir tout compartimenter, mais je ne pointerais pas du doigt la hiérarchie. »

Dans une récente enquête, Valérie Aubourg, professeure d’anthropologie-ethnologie à l’Université catholique de Lyon, constate encore une fois cette fidélité : « Même s’il nait de laïcs universitaires américains, le Renouveau conserve intact l’enseignement ecclésiastique et se place, dès ses débuts, à l’intérieur de l’institution. […] Le pouvoir ecclésiastique n’est pas critiqué et les hiérarchies traditionnelles ne sont pas mésestimées. »

Rencontre personnelle

Avec le recul, on s’aperçoit que le Renouveau a redonné à toute l’Église une part de spiritualité qui semblait s’être volatilisée : l’expérience mystique.

Pour Martin Meunier, c’est dans l’intime que les choses se jouent: « C’était plus grand que le social. Des personnes ont été totalement resignifiées dans leur être. Ceux qui allaient dans les soirées de prière voulaient vivre quelque chose, être touchés! Il y a eu une connexion entre l’esprit et le corps, chose absente dans le catholicisme de l’époque. Le Renouveau a sonné le glas d’une annonce nominale, trop cérébrale. Le legs le plus important du Renouveau, c’est d’avoir reconnecté les catholiques au mysticisme. »

Aubourg, de son côté, parle du « passage d’une religion normative à l’avènement d’une religion réflexive ». On ne cherche plus à « gagner son ciel », mais à « vivre du Royaume maintenant ». On veut se transformer soi-même avant de changer le monde. On tient moins à adhérer à une institution religieuse qu’à se convertir en rencontrant le Christ, personnellement.

Influences protestantes

Si les interprétations varient, une chose est certaine : le Renouveau entre finalement en dormance, jusqu’au tournant du millénaire. Il conserve pourtant ses caractéristiques élémentaires, comme l’adhésion aux « cinq essentiels », issus de l’influence du pentecôtisme: la lecture des Saintes Écritures, l’insistance sur la conversion (ou reconversion), l’annonce de l’Évangile, le baptême dans l’Esprit Saint et la manifestation des charismes.

La marque évangélique imprègne en un sens toutes les entités du Renouveau. Aubourg parle ainsi d’une « évangélicalisation » du catholicisme. En ce sens, le Renouveau charismatique est vraiment un vecteur de renouvèlement de l’Église catholique à travers l’irrigation d’une sensibilité de type évangélique et pentecôtiste.

Un chant nouveau

L’influence de la musique pop-rock issue du Jesus Movement américain, notamment à travers le label Maranatha! Music, fondé en 1971, est palpable. Dans les années 1990, des labels chrétiens américains marquent la France ainsi que la jeunesse catholique québécoise, comme Hillsong Music et Gotee Records. En France, Rejoyce Musique signe en 2000 le groupe Glorious, qui fera momentanément fureur au Québec.

Sous ces influences évangéliques et pentecôtistes, des entités charismatiques essaiment sous diverses formes, tout en demeurant catholiques dans la pratique et dans la doctrine. Pour Valérie Aubourg, un visage inédit du catholicisme se dessine alors. En effet, la majorité des rejetons du Renouveau qui émergent ne s’identifient plus explicitement à la mouvance charismatique, dont les sensibilités se propagent sans se nommer.

Au Québec, le parcours Alpha est un exemple. Issu du monde anglican, il est « catholicisé » pour faire son entrée dans l’Église au début des années 1990. Le parcours propose alors un weekend entier sur le baptême dans l’Esprit Saint. Aujourd’hui, on le retrouve dans plusieurs paroisses.

De même, la Catéchèse du Bon Berger, inspirée de la vision pédagogique de Maria Montessori, propose une approche enracinée dans les Écritures et la liturgie de l’Église. L’unité pastorale de Sault-au-Récollet, à Montréal, confiée à la Communauté du Chemin Neuf, un groupe charismatique et ignatien, en fait sa pastorale pour enfants.

Les paroisses Sainte-Anne, en Lanaudière, et Saint-Jean-XXIII, en Montérégie, offrent une panoplie de services inspirée des megachurches à l’américaine : parcours Alpha, cinéma, café-rencontre, messes des familles extérieures pendant l’été, repas œcuméniques à la cabane à sucre, Maison de la foi pour ceux qui sont loin de l’Église, cuisine collective, études bibliques, groupes d’âge pendant la messe du dimanche, pastorale basée sur les « cinq essentiels », innovation technique et technologique, groupes de musique pop-rock : tout y est.

À LaSalle, la paroisse Saint-Nazaire abrite un sanctuaire de la miséricorde et offre des soirées d’adoration où des prêtres administrent le sacrement du pardon et des prières de guérison ainsi que des bénédictions. On y trouve un groupe de prière de Montligeon, le Cursillo, le parcours Alpha et des rencontres de prières de l’Œuvre de Jésus Miséricordieux.

Ce « visage inédit du catholicisme » au Québec mise sur une spiritualité tournée vers la régénération individuelle. Ses différentes composantes tendent aujourd’hui à s’unir, notamment par le Réseau paroisses en mission.

Renouvelé de l’intérieur

Rejoint dans les bureaux belges où il coordonne l’EcclesiaLab, Rick Van Lier, docteur en ecclésiologie, soutient que, grâce au concile Vatican II (1962-1965), l’Esprit Saint a pu reprendre une place plus visible dans la vie de l’Église, et que le Renouveau en est l’expression : « Le Renouveau semble avoir porté ses fruits et fait désormais place à une forme peut-être plus intériorisée de ce que je préfère nommer “la vie dans l’Esprit”, les charismes étant les fruits de cette vie. »

Oreste Pesare, le directeur de Charis – Service international du Renouveau charismatique catholique –, parle ainsi de notre temps comme d’une période « postcharismatique », c’est-à-dire un moment historique où l’intégration de la culture charismatique dans toute la vie de l’Église est en quelque sorte réalisée, laissant le mouvement libéré de l’étiquette qu’on lui accolait autrefois.

Si cela est vrai, le Renouveau a gagné sur toute la ligne. L’esprit qui a frappé « comme un violent coup de vent » (Ac 2,2) sur le peuple de Dieu au Québec dans les années 1970 est tombé, comme le grain en terre, pour mourir et porter aujourd’hui beaucoup de fruits.

Photo de couverture : Armand Trottier, Archives La Presse – 06M_P833S4D1696_0017_1