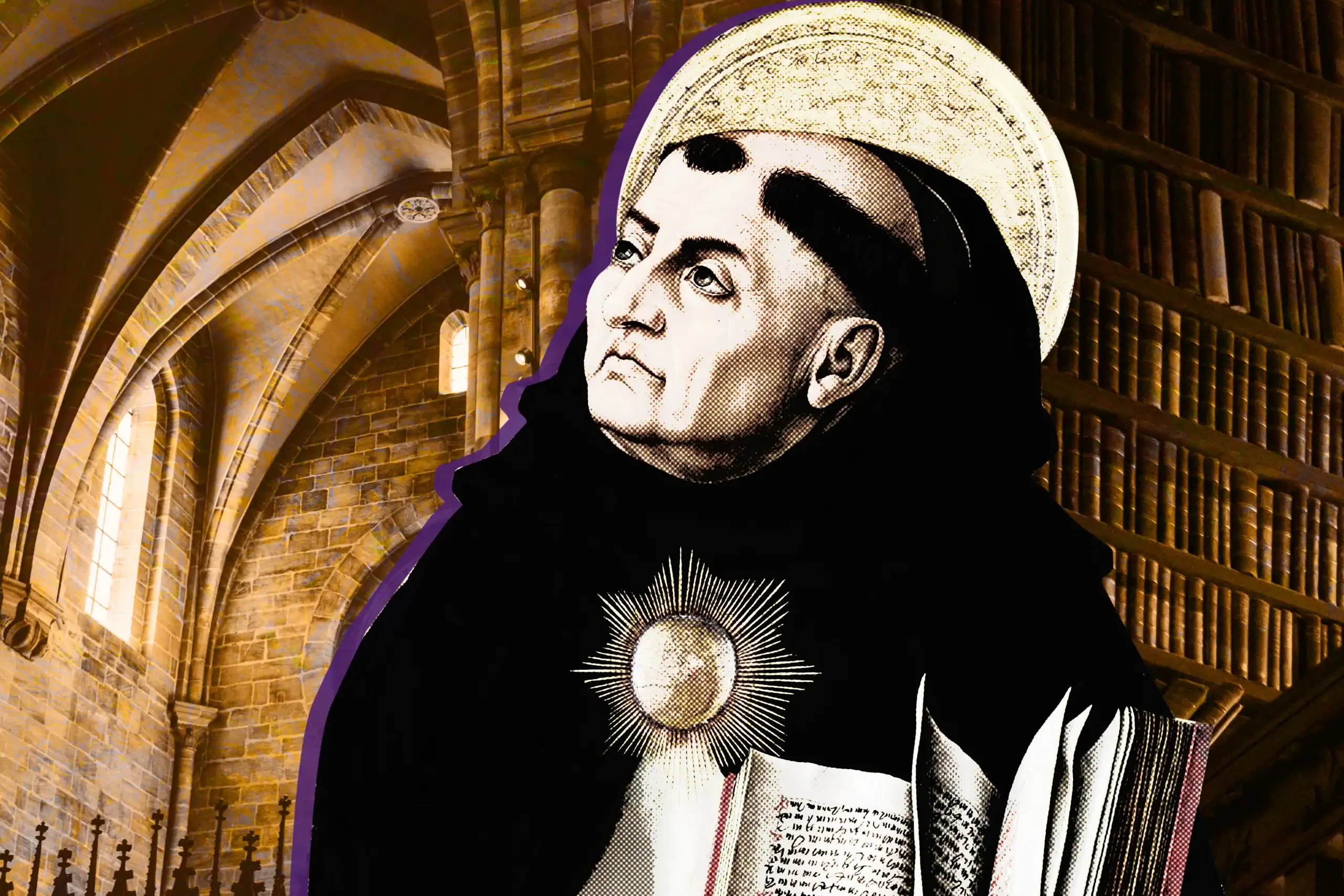

J. D. Vance cite Thomas d’Aquin

J. D. Vance, vice-président américain, a créé un tremblement de terre médiatique dernièrement, en appuyant ses propos par un élément de doctrine présent chez Thomas d’Aquin, philosophe et théologien du 13e siècle. C’est même en latin qu’il a suscité ce tollé, en citant « ordo amoris » qu’on traduit par « ordre de l’amour » ou « de la charité ».

Pourquoi J. D. Vance a-t-il sorti des boules à mites ce vieux concept – déjà présent, soit dit en passant, chez Aristote ? Pour justifier la politique migratoire de son président, Donald Trump.

Parce que « l’ordre de la charité », a défendu JD Vance, commande d’aimer d’abord soi-même, sa famille, ses voisins et son pays avant les étrangers. De fait, c’est le nouveau refrain à la mode : « America First », ou chez nous dernièrement : « Canada First ».

Je n’entends pas ici juger spécifiquement la politique migratoire américaine. C’est le principe lui-même, cet « ordo amoris », qui a retenu mon attention. Un principe que je trouve tout à fait convaincant, même si on le comprend et l’applique parfois incorrectement.

« Ordo amoris » contredit-il la Bible ?

Qu’il y ait un ordre dans nos affections, ça m’apparait évident. J’aime mieux mon mari à n’importe quel autre homme. J’aime davantage mes enfants que ceux des autres.

Pourtant, cette doctrine fait scandale aux États-Unis depuis quelques jours, surtout dans les milieux chrétiens. Le débat, plus que politique, est devenu théologique : certains nient le fondement biblique de « ordo amoris ». Selon eux, ne pas aimer chacun également contredirait l’enseignement de Jésus. Ils offrent principalement deux arguments.

D’abord, il est écrit dans la Bible que « l’amour ne cherche pas son intérêt ». De fait, y a-t-il des gens plus égoïstes que ceux qui citent constamment « charité bien ordonnée commence par soi-même »? Un proverbe qui sert surtout à justifier ses petites journées au spa, le « self-love », le choix de ne pas avoir d’enfants, etc.

Ensuite, contre JD Vance, on rappelle l’histoire du bon Samaritain où un juif se fait voler et battre. Les autres juifs, des religieux notamment, ignorent sa détresse, alors qu’un étranger, le bon Samaritain, le console et prend soin de lui. La morale de l’histoire, analysent certains, c’est qu’il faut considérer tout homme comme son prochain, et ce, sans distinction. Jésus n’est-il pas venu lui-même abolir le concept de famille ? En lui, tous deviennent nos frères et sœurs.

Aimer abstraitement ou concrètement ?

Ces objections passent à côté de ce que signifie réellement « l’ordre de l’amour ». Thomas d’Aquin ne nie évidemment pas que le Christ nous appelle à aimer tout le monde. Il faut vouloir la béatitude pour tous, écrit-il.

J’aime plus mon fils que celui de mon collègue Benjamin, mais je l’aime quand même. Et aimer davantage mon fils ne vient pas du fait que je le considère comme meilleur ou valant plus. Je l’aime parce que c’est le mien, tout simplement.

Un signe qu’on doit aimer davantage certaines personnes, écrit saint Thomas, c’est qu’on se trouverait davantage coupable de les négliger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je mériterais la prison si je ne nourrissais pas mon fils. Mais je ne vais pas en prison si je ne nourris pas les enfants des autres.

Mettre de l’ordre dans ses affections n’est pas égoïste. Au contraire, bien souvent, c’est prétendre aimer tout le monde avec la même intensité qui l’est. Parce que c’est une pure abstraction.

Quand je me suis convertie au christianisme, à 18 ans, j’ai eu cette illusion. À un moment donné, j’étais assise dans l’autobus et je regardais les autres. Je me disais : « Wow, des êtres humains. Je les aime tellement. Tous des enfants de Dieu. » J’ai même versé une petite larme d’attendrissement.

Sauf que ce n’était pas les gens dans l’autobus que j’aimais. C’était l’image de moi-même en train d’aimer l’humanité. Ce que j’aimais, c’était de m’imaginer meilleure et plus sainte que les autres.

Aimer, ça ne se fait pas dans l’abstrait. Ça se fait dans la sueur et le sang du concret. Parlez-en au Christ sur la croix.

Aimer son âme en premier

Mais quoi alors ? Le Christ lui-même, en se sacrifiant sur la croix, a-t-il dérogé au principe « ordo amoris? » Ou moi quand je me lève la nuit pour m’occuper de mes enfants au lieu de dormir tranquille ? Ne devrais-je pas m’aimer en premier comme demande Thomas d’Aquin ?

En fait, il faut se demander : ça veut dire quoi, s’aimer soi-même ? Qu’est-ce que j’aime chez moi ? Mon linge ? Mon auto ? Mes cheveux ? Mon corps ? C’est mon âme que je devrais aimer d’abord chez moi, écrit Thomas.

Le corps, on l’aime pour son âme, en fait. On ne vit pas pour manger, mais on mange pour vivre. Et vivre, c’est principalement penser et aimer, des activités de l’âme.

JD Vance a insisté : on s’aime avant d’aimer son prochain. C’est vrai pour l’âme. Mais Thomas ajoute une nuance : s’il faut préférer son âme à celle des autres, il faut tout de même préférer l’âme des autres à son propre corps. Et, dès lors, c’est s’aimer soi-même, c’est aimer son âme, quand on sacrifie son corps pour un autre.

Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça signifie que lorsque je me lève la nuit pour m’occuper de mes enfants, je les aime et je m’aime. Le bien commun de la famille, ici, rejoint mon bien propre. Alors que si je priorisais mon sommeil, au détriment de mes enfants, j’agirais peut-être dans mon « intérêt », mais je négligerais l’essentiel chez moi, mon âme et sa vertu. En négligeant autrui, dans ce cas, je me néglige moi-même.

En somme, « ordo amoris » est-il un bon principe à appliquer en politique ? Certainement, même si les cas concrets demandent prudence et discernement. Une prudence qui commande par ailleurs de lire toutes les remarques de saint Thomas à ce sujet, et pas seulement celles qui nous arrangent.

Ce contenu n'a pas été chargé automatiquement puisqu'il provient d'un fournisseur externe qui pourrait ne pas respecter vos préférences en matière de témoins.