D#2/ L’originalité et la vulgarité

D#2/ Discernement. Le discernement, cela signifie faire la part des choses. C’est faire preuve de perspective. La grande mésentente de notre époque porte sur la confusion à propos des mots. Ce face à quoi il faut faire preuve de discernement, et de toute urgence, c’est la pensée. Ce sont les mots. Éviter la confusion sur le sens des mots, c’est le premier pas vers une société meilleure.

*

L’humoriste vedette annonce que son prochain spectacle sera plus cru. Son homologue explique que son discours féministe sera plus puissant si elle sacre stratégiquement plutôt que de dire « Je m’en fiche. » Une émission télé qui récolte des cotes d’écoute dans les 7 chiffres surfe durant plusieurs minutes avec des blagues sous la ceinture. L’émetteur d’opinion à la radio n’hésite pas à pousser des jurons pour être certain que l’on comprenne bien qu’il est en colère.

Et le nouveau chef d’un parti souverainiste en perte d’influence n’est pas en reste : pour atténuer son image de hautain pédant, il utilise une métaphore « eucharistique » pour qualifier son prochain gouvernement.

Bref, il n’y a platement rien de plus conformiste que d’être vulgaire. La vulgarité, on ne la comprend qu’avec sa racine latine : « le commun ». Le vulgaire, c’est l’art gras de ne rien dire d’original.

La culture immature

La laïcisation de la société québécoise s’est notamment manifestée par cette désormais célèbre vague de films érotiques des années 1960-70 : les « films de fesses », comme on les appelait à l’époque, déplaçaient carrément les foules par millions. Deux femmes en or, Les chats bottés, Valérie… De jolis navets, certes, mais qui témoignaient d’une réaction dont les excès sont probablement proportionnels à ceux de la pudibonderie ambiante à l’époque précédente.

Après le sexe, le tabou classique, c’est le langage. La culture religieuse y est cette fois-ci narguée. On l’utilise contre elle : sacrer avec le sacré. Si auparavant on sacrait dans les chaumières et les tavernes, on le fait désormais aux heures de grande écoute, et l’artiste le plus décoré ne se gênera pas pour lâcher son juron, devant une foule hilare.

C’est vrai qu’il n’y a plus beaucoup de tabous aujourd’hui, mais l’effet pervers, c’est de n’avoir rien à dire avec cette absence de barrières. Semble-t-il que l’on a trouvé une solution : ne rien dire en blasphémant peut être drôle, alors allons-y gaiment.

Ici, l’idée n’est surtout pas d’appeler à la censure et à la continence du vocabulaire. (Votre humble serviteur a entre autres bien aimé Série noire.) Mais si on a lu et apprécié Lolita, de Nabokov, A Clockwork Orange, de Burgess, ou encore American Psycho, d’Easton Ellis, on n’est pas choqué, on a progressé. Le problème, oublié le plus souvent, est le nivèlement par le bas du choc. La vulgarité ne devient possible que par elle-même, et pour rien d’autre.

Ce qui encourage le blasphème aujourd’hui, ce n’est pas la rébellion; c’est le marché potentiel.

Ce qui encourage le vulgaire aujourd’hui, ou ce qui le fait blasphémer et parler gras, ce n’est pas la rébellion; c’est le marché potentiel. Le capitalisme de la production culturelle fait miroiter au vulgaire un public avide de sensations fortes. Si le public rit, alors on a raison de sacrer, pas vrai? Parce que le vulgaire veut le rire, pas la réflexion.

Si dans les années 70, on découvrait notre sexualité par notre cinéma, aujourd’hui, on expérimente collectivement les blasphèmes et les gags de sexe (comprendre ici l’organe reproducteur) avec notre télévision, notre radio et notre industrie de l’humour. Rite de passage? Adolescence sociétale?

Le médium vulgaire est un message vide

Il est important de comprendre que le vulgaire n’a pas grand-chose à dire; c’est l’effet sur l’auditoire qui est recherché.

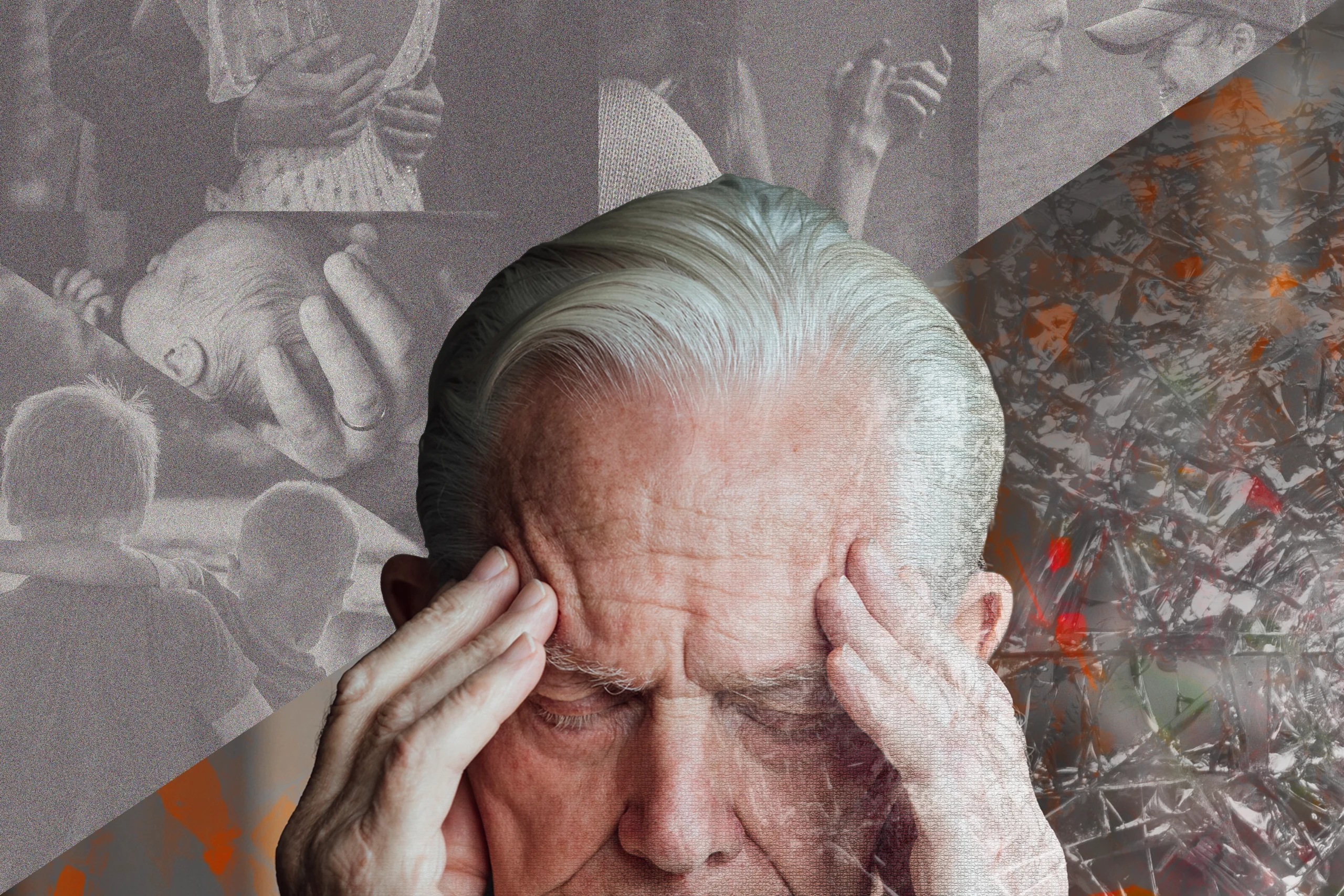

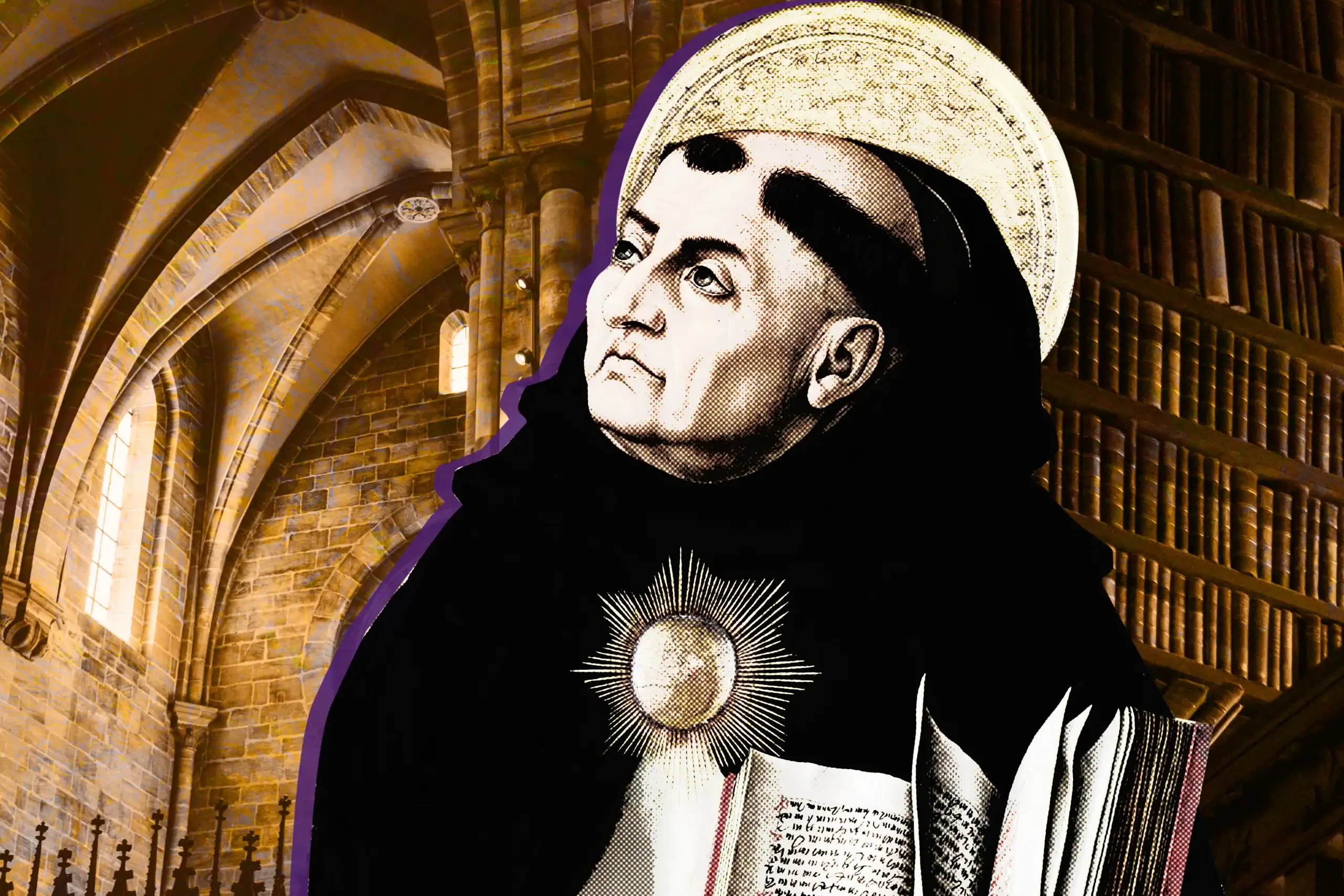

C’est exactement ce que disait le légendaire Marshall McLuhan (1911-1980) sur la puissance d’un média : le médium, c’est le message. Le contenu est si peu important par rapport à la façon dont on le diffuse. En notre ère hypermoderne, c’est l’effet qu’a le médium sur les sens et les émotions des spectateurs qui fait que c’est payant.

Le capitalisme encourage l’homogénéisation et la marchandisation de la culture.

McLuhan, professeur de littérature puis spécialiste des médias, se désolait, dans les années 1960, de constater comment les nouveaux médias de masse (la télé, notamment) abrutissaient les individus. Il remarquait que le capitalisme, avec ses armes d’abrutissement massif comme la publicité et les feuilletons, encourageait l’homogénéisation et la marchandisation de la culture.

Difficile d’avoir des propos approfondis à travers cette vase.

La culture pop de masse ne fait que reproduire des multiples modèles éphémères que le spectateur peut oublier dans le temps de le dire. Un humoriste vous le dira : un gag qui tombe à plat un soir fera son effet le lendemain si le punch se termine par un « tabarn…! » D’où le choc. Le vulgaire.

Que sont les enfants de la télé devenus?

Ce que McLuhan nous a enseigné, c’est qu’il existe un modèle, un pattern, et les médias de masse reproduisent ce pattern auquel les spectateurs s’accrochent. La vulgarité est devenue un de ces patterns. Elle peut exister pour ce qu’elle est seulement, sans rien dire de plus, parce que le médium vulgaire produit son effet sur l’audimat.

La vulgarité devient ainsi une marque, colle à la peau de certains artisans : écoutez-moi et vous aurez votre dose de « Ouch! Il a osé dire ça!? ». On va jusqu’à revendiquer la vulgarité comme un moyen d’expression rebelle, révoltée. Albert Camus nous a pourtant fait comprendre que la révolte n’a rien de facile, surtout pas de vulgaire.

La télé, avec ses badaboum! de blagues clichées, a produit une génération qui s’autoréfère à ce spectacle vulgaire. McLuhan a dit : « Je pense que les enfants de la télé sombrent dans un monde de satisfactions pathétiquement pauvres et grossières. Leurs plaisirs sont ceux d’enfants de sept ou huit ans. »

Nous savons ce que les pédopsychiatres et professeurs du primaire nous disent à propos de la télé : pas trop pour vos enfants, de grâce! Les adultes devraient prendre cette leçon au sérieux également : on absorbe si vite ce que la télé peut nous vendre comme format non seulement grossier, mais d’abord et avant tout si peu original.

Le public de la télé ou de la radio de masse est, de par son nombre et avec son caractère réceptif, influençable. Comme un jeune enfant. Le rire des autres nous fait rire. Avons-nous la maturité pour aller au-delà de la farce grasse? Pourtant, ne nous sommes-nous pas émancipés de ces « films de fesses » de masse?

De toute évidence, il nous faut un traitement-choc. Soit. Soyons prêts à être surpris.

La prestation de l’original

Il n’y a probablement pas de plus beau compliment que de se faire dire qu’on est original. Le mot semble si banal, mais son utilisation ne l’est pas. « Voilà qui est original. » On ne l’a pas vu venir. Travaillons à recevoir ce type de compliment.

Marshall McLuhan, par exemple. Un professeur qui remplissait les auditoriums. On se déplaçait de loin pour l’écouter. Et à la télé, on l’a entendu. Il était la coqueluche des intervieweurs. Sans vulgarité. Ses ventes de livres? Plus d’un million de son vivant. Il avait trouvé le ton.

McLuhan, tiens : « Une société commerciale dont les membres sont essentiellement ascétiques et indifférents aux rituels sociaux a besoin d’un plan et d’un mode d’emploi pour pouvoir adopter le ton qui convient à l’occasion. » Voilà. Il faut trouver le ton de notre époque. Et il sera original. On ne l’aura pas vu venir.

Dans ses cours et les entrevues qu’il accordait, McLuhan avait pour stratégie de déconcerter, de dérouter. Il multipliait les métaphores et les revirements de situation afin de surprendre son auditoire, qui demeurait néanmoins suspendu à ses lèvres. L’art de raconter une bonne histoire tout en faisant confiance à l’intelligence de l’auditeur.

Cessons de nous faire croire qu’il faut vulgariser le discours, et réfléchissons à ce que nous avons à dire. Nous pourrions être surpris.