Clio et ses ombres

Colui è morto che non si fè discepolo, che non segue il maestro; e questo vilissimo è quello.

Il est mort celui qui ne se fait pas disciple, qui ne suit pas de maitre, celui-là est très vil.

– Dante, Il Convivio, IV.

Une méditation sur l’histoire, voilà ce que Michel de Jaeghere propose dans son ouvrage La compagnie des ombres sorti en 2016 aux éditions Les Belles Lettres. Le sous-titre « À quoi sert l’histoire ? » révèle le souci de l’auteur et la question qu’il tente d’éluder par l’entremise de sa méditation panséculaire. Avec un style admirable et une probité sans faux-semblant, il creuse le mystère des civilisations pour faire éclore le sens profond de l’aventure humaine à travers les âges.

Ce livre, qui ne dépasse pas les 400 pages, ne se veut pas un manuel. Découpé en cinq grandes époques, il propose un florilège, où chaque petit chapitre appelle à soi les ombres du passé pour converser avec elles.

Il s’agit de présenter une réflexion sur le sens que chacun de ces moments, avec ses protagonistes et ses antagonistes, ses jeux de pouvoir, ses crimes et ses bassesses tout comme ses actes d’héroïsme et d’abnégation, offre aujourd’hui aux vivants que nous sommes.

Le plus intéressant, et à la fois le plus exigeant, c’est que le dialogue n’est jamais clos par l’auteur, il laisse le loisir au lecteur de le continuer et de s’approprier la réflexion. Les histoires sont choisies selon un principe de discernement – je voudrais dire universel – des exemples qu’elles offrent.

L’histoire est une véritable maitresse de vie.

Souvent, il y a de quoi vous maintenir éveillé la nuit, car l’Histoire dérange, elle nous arrache à l’emprise de l’Éternel Présent de notre réalité désincarnée et déracinée. Elle élargit le champ de notre vision, elle nous oblige à revoir nos considérations et à tempérer nos exactions.

Tout au long de la lecture, nous sommes invités à chercher l’essentiel, à suivre ces modèles privilégiés dans les heurts et les malheurs de la grande Histoire ; je pense ici à Louis XVI, à Honoré d’Estienne d’Orves et à Hélie Denoix de Saint Marc, parmi tant d’autres. Et pour celui qui est resté sur sa faim, on le convie à aller chercher ailleurs les détails, les morceaux manquants du casse-tête, et ainsi à pouvoir continuer sa course. Telle est certainement une des fins proposées par l’auteur, car pour lui, il n’y a aucun doute sur le fait que l’histoire est une véritable maitresse de vie.

Sortir de l’individualisme

Ce livre est un kairos pour renouer avec la piété, cet amour filial qui marie le devoir, la vertu et l’ascèse. La piété qui fait comprendre que chaque homme n’est pas un électron libre, un individu jeté dans le monde sans aucun port d’arrimage, mais plutôt qu’il est enchainé, enchâssé à la lignée de ses pères et de sa patrie, à leur histoire commune, à un devoir de souvenance qui permet d’avancer, de s’épanouir parce qu’on est réellement soi-même qu’au milieu d’une communauté liée par un héritage qui la dépasse.

En effet, l’exercice méditatif sur l’histoire en général débouche, comme une conséquence, sur notre histoire personnelle, sur le sens qu’elle possède dans l’ensemble, sur la vocation qui lui est propre. Ainsi, nous sommes appelés à sortir de l’individualisme virtuel et crasse dans lequel nous bercent notre société de consommation et nos débauches festives pour penser le rôle de notre existence dans les évènements de notre temps.

À l’école de la compagnie des ombres, au milieu des nuances et des clairs-obscurs de l’Histoire, qui n’est jamais une scène aseptisée où se déroule une bataille rangée du Mal contre le Bien, le lecteur apprend ce que signifie être un héritier et qu’il a lui-même un devoir envers ceux qui viendront après. Celui qui contemple l’Histoire et l’intériorise devient un Passeur, c’est-à-dire quelqu’un qui aide à franchir un obstacle, qui met son expérience au service, c’est quelqu’un qui est possesseur d’un rare trésor qu’il partage avec prodigalité.

Notre histoire à bras-le-corps

Enfin, le constat sur l’enseignement de l’histoire, autant en France qu’au Québec, est déplorable. Il serait grandement profitable de sortir un genre d’ouvrage comme celui de Michel de Jaeghere sur notre courte aventure civilisationnelle, il serait important de revisiter notre histoire, de reconsidérer les lieux communs si souvent abhorrés à tort et à travers.

Sans réappropriation, c’est la molle servitude volontaire des technocrates qui nous attend.

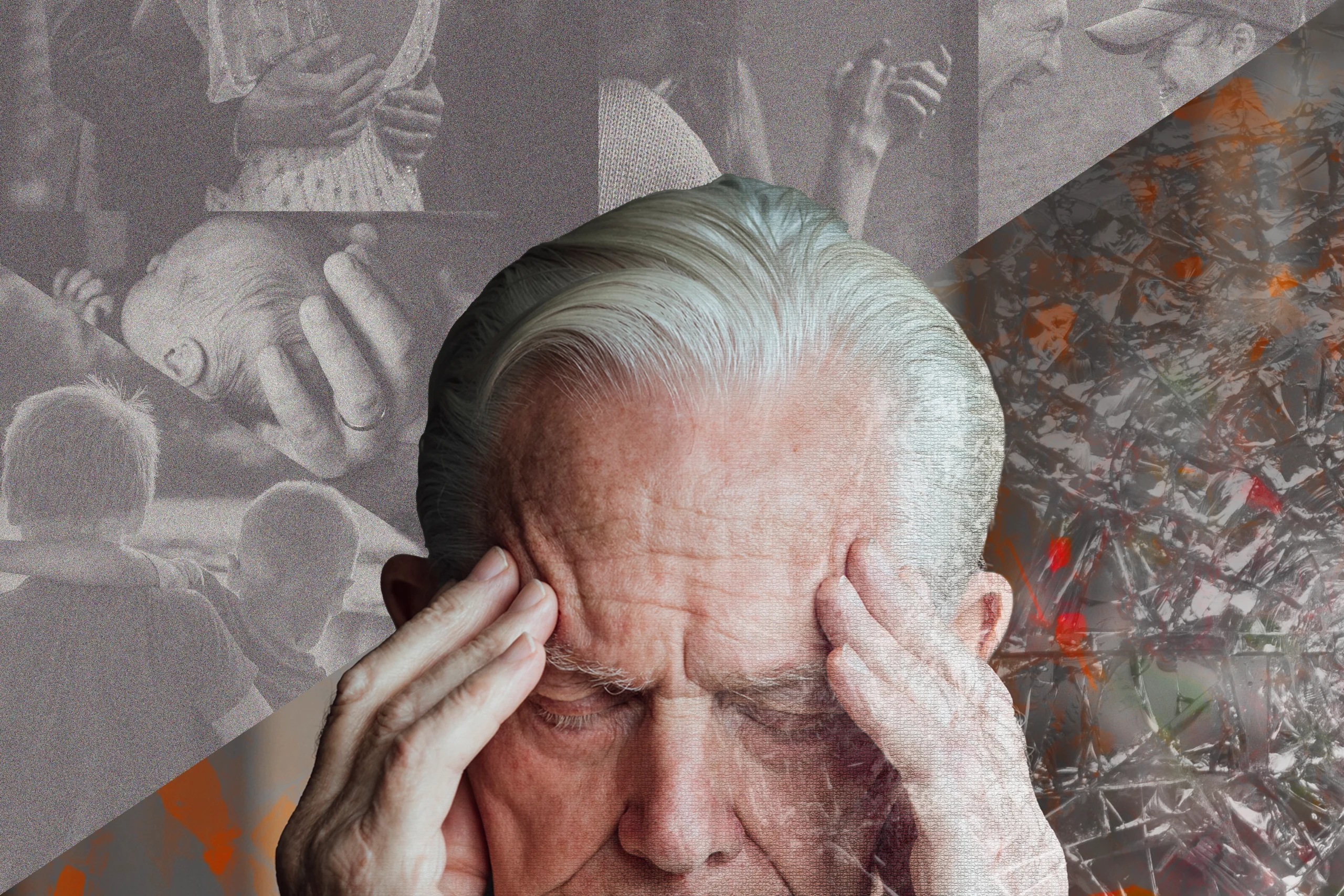

En somme, il convient de se réapproprier notre histoire, de la méditer et de combler le vide culturel de l’identité canadienne (et que dire de celle canadienne-française !). Sans cela, c’est la molle servitude volontaire des technocrates qui nous attend – l’ennemi est à nos portes ! – et l’amortissement des esprits qui ne savent plus sur quel pied danser pour retrouver leurs sens. Il serait temps d’arrêter de haïr toute forme d’autorité et de savoir se faire disciple, de se mettre à l’écoute avec Groulx, sans nostalgie ni névrose, de Notre Maître le passé.

Je termine par ce constat lucide de l’auteur qui a de quoi rallumer les consciences :

« Or le paradoxe est que cette rupture de transmission n’a pas débouché sur la disparition de l’histoire du champ social, mais sur l’omniprésence d’une mémoire caricaturée, anachronique et manichéenne dans le débat politique, médiatique et judiciaire. Elle a livré les intelligences sans défense, sans esprit critique, sans le sens des nuances, sans l’amour raisonné de la patrie, à des manipulations qui utilisent désormais tous les moyens de la propagande, démultipliés par la puissance de la technique moderne, pour marteler les consciences en leur imposant une vision réductrice de notre passé qui […] en simplifie les tenants et les aboutissants et en surinvestit les zones d’ombre pour susciter à son égard l’incompréhensible et le mépris. »