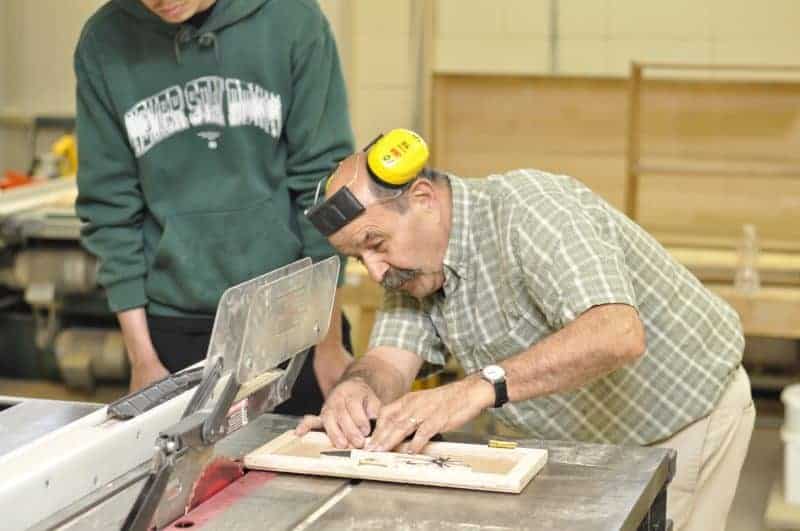

Bernard Rondeau, prof de menuiserie à Manawan

Surnommé Mario Bros. par ses élèves en référence à sa moustache stylée et à sa charmante casquette, Bernard Rondeau, prof de français et de menuiserie – non pas de plomberie comme le célèbre personnage de Nintendo! –, doit parfois prendre un pas de recul quant à son savoir-faire et à sa technique pour mieux se laisser faire. Regard sur un artisan de la transmission.

Alors qu’on se présente, il est penché sur son ouvrage. Affublé de lunettes de protection surplombant une distinctive moustache, l’homme lève la tête brusquement, salue en souriant, et retourne à sa besogne. Son élève, tout aussi concentrée, semble manier une scie circulaire pour la première fois de sa vie. On comprend que, pour le professeur, pas question qu’elle rate sa cible.

Spectacle édifiant.

Bernard a 77 ans. Il pourrait être à sa retraite, chez lui à Joliette, les orteils en éventail. Mais il a choisi, voilà 17 ans déjà, d’enseigner ici, à l’École secondaire Otapi de Manawan, à trois heures de voiture. Les 86 derniers kilomètres se font sur une route forestière cabossée comme ce n’est pas permis.

Divine technique

À l’époque, très habile de ses mains, il commerce dans l’installation de piscines et l’aménagement paysager. Un jour, une cliente lui dit qu’on cherche des professeurs au Nunavut. Son cœur frémit. L’enseignement, avant, c’était sa passion. Tout enflammé, il en parle à sa femme. « Mais on ne te verra plus! » s’étaient exclamés son épouse et ses deux enfants. Il reviendrait à Noël… et puis à l’été… « C’était non. Ça n’a pas passé. J’ai laissé tomber cette idée folle », précise Bernard, laconique.

Une autre cliente, religieuse de son état, à qui il parle de son appel pour l’enseignement au Nunavut, lui explique que la communauté atikamekw de Manawan cherche aussi des professeurs. Bernard appelle l’École Otapi, passe l’entrevue, est engagé.

« Et ta femme?

— Elle était d’accord. J’allais revenir tous les weekends. J’ai pris un trois et demi, près de l’école, en bas de la côte. J’y suis encore! »

Technique d’approche

Aout 2007. Bernard hérite d’une classe de 7e année. « Les jeunes parlaient tous entre eux en atikamekw, puis ils me regardaient et ils riaient. Je ne savais pas quoi faire ! J’ai dit que je ne trouvais pas ça respectueux. Là, ils riaient encore plus ! Puis, j’ai eu une idée : j’ai baragouiné quelque chose en les fixant du regard. Perplexes et surpris, ils se sont tous regardés. J’ai dit : “Vous n’avez rien compris? Attendez! Mon ami va venir tantôt. On va se parler comme ça et pis on va rire, nous aussi !” Eh bien, ils n’ont plus jamais fait ça! »

Après deux mois, pourtant, Bernard a l’impression que ça ne clique pas avec ses élèves. Il se rend à l’église, tout au bout de la pointe qui surplombe le lac Métabeskéga. À genoux, il prie.

« J’ai dit : “Dieu, tu m’as amené ici. Fais quelque chose ! Faut que ça change ! Je ne suis pas bien !” Eh bien, dans la semaine, ce qui a changé, c’est moi ! Tout d’un coup, je les comprenais : leur humour, leur façon d’être, de voir la vie, la nature. Je ne peux pas l’expliquer. C’était comme si j’étais devenu l’un d’eux. Je n’étais plus un étranger. Les Atikamekws étaient mes sœurs, mes frères. On avait le même Père ! Par moi-même, je n’aurais pas su quoi faire. Va expliquer ça à quelqu’un ! Il va dire que t’es fou! »

« En trois jours, j’ai fait l’inventaire des outils et des machines en me demandant comment j’allais intéresser les jeunes à la menuiserie, laquelle est bien loin de l’art, de l’artisanat et du mode de vie autochtones. »

Après deux ans de bonheur, les tournevis, marteaux et ciseaux à tôle atterrissent dans la salle des profs. Le directeur demande à Bernard s’il connait ce genre d’outils. Le gouvernement instaurait le programme de projet personnel d’orientation pour permettre aux jeunes de découvrir différents métiers. « On m’a demandé d’enseigner la menuiserie. En trois jours, j’ai fait l’inventaire des outils et des machines en me demandant comment j’allais intéresser les jeunes à cette technique, laquelle est bien loin de l’art, de l’artisanat et du mode de vie autochtones. »

Technique d’épandage

Peut-être est-ce encore l’inspiration divine ? Bernard pense alors à mettre sa raboteuse de 15 pouces à la disposition de l’un des artisans de la communauté qui confectionne des tikinagans, ces porte-bébés autochtones. « Le gars avait toujours fait ça à la hache ! Avec la raboteuse, c’était plus facile, plus vite ! Il était content! »

Le local de menuiserie devient communautaire. La mère d’une élève a besoin de faire réparer une chaise ? Telle famille voudrait un portemanteau ? Le prof Rondeau a ce qu’il faut ! « J’ai les machines de base pour réparer ou confectionner les choses de la vie courante : plateau de sciage, scie à onglets, scie à ruban, dégauchisseuse, raboteuse. Une fois que l’élève a terminé son portemanteau, par exemple, il aura touché à toutes les machines et saura comment mesurer, couper et assembler. »

Après toutes ces années, la menuiserie n’est pas entrée dans les mœurs. Pour Bernard, c’est secondaire. « Être une présence, c’est l’essentiel. On me demande souvent pourquoi je ne prends pas ma retraite. Je réponds que c’est Dieu qui décide. Et puis, pourquoi je m’en irais ? Je suis heureux ! Je rends des petits services à tout le monde. C’est du bon voisinage. »

Un matin, encore agenouillé devant le chœur de l’église locale, il reçoit une parole tirée du livre du prophète Osée : « Je veux t’attirer et te conduire au désert, et je parlerai à ton cœur » (Os 2,14). Seul au milieu d’un peuple qui n’est pas le sien à vivre l’ordinaire, il comprend que Manawan est son Tamanrasset : « L’impact de la simple présence de Charles de Foucauld s’y est révélé bien après sa mort. De son vivant, humainement, c’était de la folie de vivre au désert avec les Touaregs », explique-t-il, se référant au saint aventurier qui a fait sa vie parmi les populations autochtones d’Algérie française.

« Et le plus beau ?

— C’est l’amitié. Se croiser à l’épicerie de Saint-Michel-des-Saints, s’envoyer la main et jaser. C’est une ancienne élève rencontrée à l’hôpital de Joliette qui me présente fièrement son deuxième bébé. C’est l’ainé, à qui je n’ai pourtant jamais enseigné, qui me prend dans ses bras.

— Il doit bien y avoir quelque chose de difficile ?

— L’hiver ! Quand il fait froid au point qu’il faut prier tout emmitouflé et que l’eau gèle dans le bénitier !

— Vraiment ?

— Honnêtement ? Non. C’est le chemin tout cabossé. »

Photos : Élisa Boar