Au nord du 55e parallèle

//

[Texte original paru dans le numéro d’avril-mai-juin de la revue Le Verbe]

Larguée dans le Nord durant quelques semaines l’automne dernier pour un stage en santé publique, Pascale Bélanger en a profité pour visiter la communauté catholique de Kuujjuaq. Un récit empreint de rencontres simples, de découvertes culturelles et d’élans missionnaires.

Je les ai rencontrés par un dimanche matin d’octobre. On m’avait dit que, dans la chapelle jaune, une petite cabane simplissime dans un paysage tout aussi dénudé, se retrouvait la communauté catholique de Kuujjuaq pour la célébration dominicale.

Dès mon entrée à l’intérieur de ladite chapelle, une femme menue, tout sourire, vient me souhaiter la bienvenue. De l’intérieur, une chaleur toute spéciale émane. Une famille est assise du côté gauche de la salle, des enfants inuits assis à côté des Blancs, des jeunes et moins jeunes, des handicapés, des bienportants.

Action de grâce

Un peu timide de nature, je prends place près de deux jeunes femmes. Je me présente. Elles enseignent à l’école primaire de Kuujjuaq, toutes deux originaires de l’Ontario. Arrivées dans le Nord depuis peu, comme moi.

Quelques minutes plus tard, un jeune homme entre et s’installe à côté de celui qui semblait être le responsable de la communauté. Le jeune homme sort son violon, puis nous répétons deux chants, tous ensemble.

Peu après, la célébration débute. La liturgie se fait en anglais et en français. Robert, le responsable, présente les Paroles que nous allons écouter, faisant ressortir tel ou tel passage et ponctuant la rencontre de silence. Après l’évangile, il laisse aussi la possibilité à chacun de partager sur la parole entendue.

La parole du jour nous parle d’un homme qui veut vivre, qui veut être heureux. Cet homme demande alors à Jésus ce qu’il doit faire de mieux pour le suivre. Jésus lui répond, plein d’amour: «Une seule chose te manque: va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel; puis, viens, suis-moi» (Mc 10,21).

En entendant cette parole, je me sens tout de suite interpelée, mais je n’ai aucune idée pourquoi. J’entrevois toutefois que mon expérience dans le Nord, trop brève, risque de me marquer comme le fer marque le bois.

Après la célébration, Robert et Judith invitent la communauté à se rendre dans la pièce annexée à la chapelle pour célébrer l’Action de grâce. Un grand Égyptien a préparé un copieux repas pour la trentaine de personnes que nous sommes. Plusieurs ont aussi apporté un plat ou un dessert à partager. Bref, c’est un vrai festin!

Nous mangeons avec appétit une dinde farcie, des cigares au chou, un riz fumant aux herbes, des pâtes aux lentilles et tomates, de délicieuses salades, du pain brioché et un assortiment de desserts sucrés à souhait. Les enfants sont ravis, et moi aussi!

C’est l’occasion pour moi de fraterniser davantage avec les membres de cette petite communauté de Kuujjuaq et de rendre grâce pour cette famille universelle que constitue l’Église.

C’est peu après que je découvrirai que cette communion fraternelle retrouvée au nord du 55e parallèle est le fruit d’une mission qui a débuté il y a quelques années.

Robert

Comme la plupart des Blancs, en arrivant à Kuujjuaq en 2013, Robert connaissait peu encore la réalité nordique. Par contre, à l’écoute de son témoignage, je peux conclure que son parcours l’avait tranquillement préparé à vivre et à accueillir cette vie en région, loin des grands centres urbains.

Collégien, il s’était pris d’affection pour la philosophie qu’il a étudiée ensuite à l’Université d’Ottawa. Selon lui, ces études lui ont fait graduellement remettre en question sa foi.

Or, à l’âge de 20 ans, Robert assiste à une conférence de Jean Vanier sur l’inspiration du poète. À ce moment, Robert sent un désir d’absolu naitre en lui. Après sa conférence, Jean Vanier invite ceux qui veulent prolonger la discussion à passer la soirée en sa compagnie au café étudiant. Sans hésiter, Robert s’y présente. Lors de cette soirée, Robert entend parler de l’Arche, ces communautés où des personnes ayant des déficiences intellectuelles partagent leur quotidien avec ceux qui sont venus les aider. Une première graine est semée.

Après cette rencontre, la vie de Robert suit tout de même son cours. Il enseigne la philosophie au cégep de Rouyn-Noranda pendant trois ans. Il sent toutefois que sa vie ne doit pas en rester là, que son chemin doit être autre. Il commence à se lier avec des déficients intellectuels.

Peu à peu, c’est comme s’il entend un cri, un cri qui était «plus fort» que celui de ses étudiants. Il entend le cri de vingt personnes aux prises avec un handicap, vingt personnes qui vivent dans un sous-sol, qui ont été sorties de leur famille.

«J’ai compris, me dit Robert, ce que disait Jean Vanier: ils ont besoin de famille!»

Robert communique alors avec Jean Vanier, qui l’envoie à l’Arche en France. Par la suite, les deux hommes partent en Haïti. Puis, Robert poursuit la mission là-bas, seul. Il met sur pied une communauté de l’Arche et y reste 25 ans.

Après, il est temps de partir. Il sent qu’il doit laisser les Haïtiens prendre leur vie en main. «C’était une très belle communauté, me dit-il. L’important dans tout ça, c’était de suivre le Christ, c’était le cœur de ma mission: à travers le pauvre, je retrouvais la Parole et la présence de Jésus. C’est aussi le cœur de notre vie ici, à Kuujjuaq: la Parole.»

Robert continue: «J’ai pu approfondir la vie communautaire en étant près des personnes ayant un handicap, mais aussi en étant entouré de jeunes Haïtiens qui ont une foi très vive.»

Judith

La jolie dame qui m’a souhaité la bienvenue lors de mon entrée dans la chapelle s’appelle Judith. Elle est mariée à Robert depuis le début des années 2000. Ce «jeune» couple a germé à l’Arche.

Vers l’âge de 40 ans, Judith aussi a vécu à l’Arche une expérience qui allait moduler le reste de sa vie. «Un jour, j’ai lu un livre de Jean Vanier, puis plusieurs autres, et après des années de réflexion, je suis allée à l’Arche à Québec. J’étais attirée par la ville de Québec. J’y suis restée une dizaine d’années.»

Native de l’Ontario, Judith a été élevée dans une famille pratiquante, entourée de son frère et de ses deux sœurs. Dans la vingtaine, elle arrête de fréquenter l’Église. Elle y retournera un peu plus tard, puisque trop de questions la taraudent… Autour d’un thé, Judith me parle notamment du père jésuite Gilles Beauchemin, qui l’a aidée énormément à cheminer.

«L’expérience à l’Arche a été très riche, formatrice, m’a permis de m’épanouir; ça m’a ouvert beaucoup de portes, sur le plan spirituel et sur le plan humain. Ce qui m’a le plus touchée à l’Arche, c’est la beauté des personnes qui ont un handicap, particulièrement ceux qui sont le plus démunis.»

Judith aussi a passé quelques années en Haïti. Elle en parle comme d’une grande expérience. «Être intégrée rapidement dans la communauté haïtienne, ce fut un privilège. Il y a plus de résistance ici [à Kuujjuaq] à cause de l’impérialisme, à cause de l’histoire.» Robert complète toutefois: «Les Haïtiens ont vécu la même histoire, ils étaient les esclaves des Français, mais la différence en Haïti, c’est que les Haïtiens étaient maitres chez eux.»

Judith poursuit: «Depuis qu’on est ici, je dois réapprendre l’histoire du Canada et du Québec, savoir comment le peuple inuit a souffert, et aussi les Premières nations, qui continuent à souffrir beaucoup.»

Une mission

Avant d’arriver à Kuujjuaq, Robert et Judith se sont impliqués à l’Arche à Montréal, puis dans la même communauté à Amos. Lorsque Robert a cru que c’était le moment opportun de passer à autre chose, il est allé rencontrer son évêque, Mgr Gilles Lemay. «J’aime beaucoup l’Église, dit Robert. Donc, je suis allé voir Mgr Lemay». C’est à ce moment que le couple entend parler de Kuujjuaq.

«L’évêque me dit qu’il avait entendu parler du Plan Nord et qu’il ne savait pas comment les Inuits vivaient ça. Il souhaitait que les Inuits voient que l’Église les soutient. Il avait peur que le Plan Nord envahisse le peuple. L’évêque nous a alors proposé de nous rendre, Judith et moi, à Kuujjuaq pour y créer une communauté. Il nous a demandé de créer une communauté centrée sur l’Évangile, sur la Parole.»

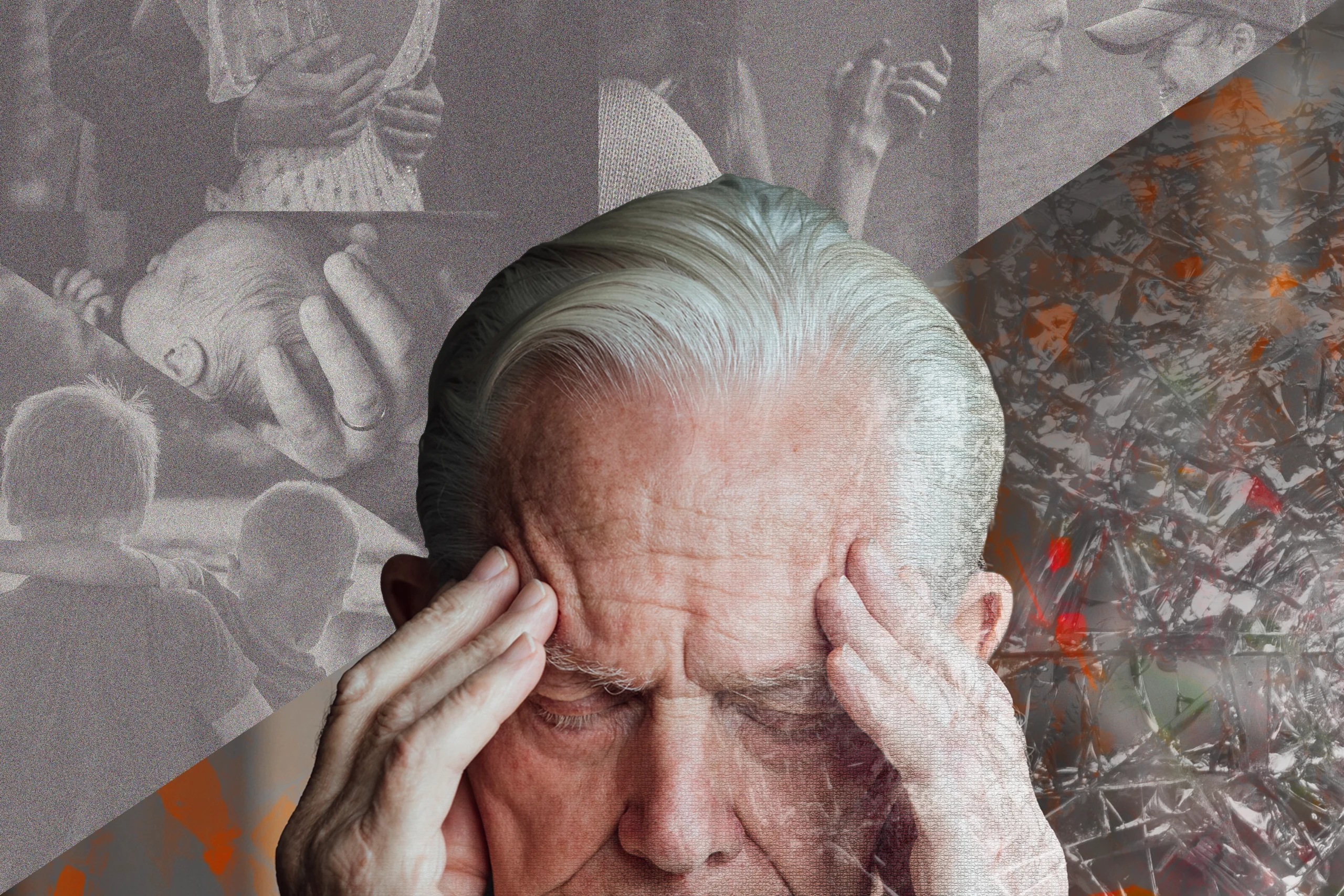

En arrivant dans le Nord à l’hiver 2013, Robert et Judith font face à de nombreux défis. Une fois rendus sur les lieux, ils saisissent l’étendue des blessures historiques des Inuits. Robert et Judith me parlent notamment des écoles résidentielles: pendant sept générations, le gouvernement – en collaboration avec l’Église – a envoyé les enfants des Premières nations, dont ceux des Inuits, dans des écoles où ils ne pouvaient plus parler leur langue, où ils devaient effacer et renier leur culture.

Ils me parlent également d’un prêtre catholique qui a commis des crimes atroces sur les enfants inuits…

Dans ce contexte, le fait d’être des Blancs envoyés en mission par l’Église catholique peut certainement être mal perçu. D’autre part, à son arrivée, le couple réalise que le peuple inuit ne fait pas partie de l’Église catholique, mais plutôt de l’Église anglicane.

Puis, les Blancs, comme partout ailleurs au Québec, ne sont pas plus pratiquants dans le Nord. Si on se fie aux statistiques, il y aurait 400 catholiques à Kuujjuaq. Or, aux célébrations dominicales, à leur arrivée en 2013, ils étaient deux ou trois, parfois quatre, en comptant Robert et Judith!

Certes, à ce moment, il y a eu une grande désillusion. Quel sens donner à cette mission? «Pourquoi une mission catholique ici?»

Je n’attends de vous aucun résultat. Soyez une présence, une présence d’Évangile, faites communauté.

– Mgr Gilles Lemay, évêque d’Amos

Malgré leur découragement, Robert et Judith se rappellent les paroles de l’évêque: «Je n’attends de vous aucun résultat. Soyez une présence, une présence d’Évangile, faites communauté.»

Robert et Judith enlèvent les quarante chaises dans la chapelle et commencent à faire un demi-cercle de quatre chaises. Avec celui ou ceux qui viennent les rejoindre les dimanches, ils lisent l’Évangile et partagent ensemble sur cette Parole.

Puis, ils font ce que l’évêque leur a demandé: «Soyez une présence!»

Ils commencent à rendre visite aux malades à l’hôpital, aux personnes âgées, aux détenus. Ils tissent des liens avec l’Église anglicane, qui se réunit les mercredis soir, ils étudient intensément la langue, l’inuktitut, ils commencent à se faire des amis, ils se rapprochent des personnes handicapées. «Ces personnes n’ont pas de barrières, alors elles nous aident à faire des ponts! Ils sont joyeux, ils aiment prier avec nous.»

Tranquillement, de nouvelles personnes viennent aux célébrations, une à une.

«Nous avons été appelés à être présents avec le peuple; nous voyons bien que c’est un peuple souffrant. Qu’est-ce que Jésus veut de nous? Qu’est-ce que Jésus veut qu’on fasse auprès de cette communauté? Nous avons laissé Dieu nous nourrir et nous envoyer.»

Robert me parle du passage de l’Évangile où Jésus nous dit: «Tu veux être le premier? Tu seras le serviteur.» Encore aujourd’hui, Robert et Judith se sentent appelés à servir ce peuple, simplement, avec ce qu’ils sont.

Devant la souffrance, la première réaction de l’homme n’est certainement pas de subir, mais plutôt de se défendre ou encore d’être proactif, de «faire» quelque chose. Devant toutes les difficultés que vivent les Inuits, les Blancs veulent trouver des solutions, veulent les aider.

Rapidement, Robert et Judith ont réalisé que la «compétence» que nous avons peut devenir écrasante pour eux. Notre présence, toutefois, peut leur donner du courage. C’est un apprentissage pour nous qui sommes habitués à être dans l’action pour nous sentir accomplis.

Avec le temps, Robert et Judith comprennent mieux ce qu’est leur mission: être les amis des Inuits. Évidemment, cela ne veut pas dire qu’ils ne se servent pas de leur talent ni de leur compétence pour les aider, mais ils ont souci de ne pas les envahir, de ne pas les écraser.

Robert me montre Le Plan Nunavik que les Inuits ont rédigé. «Ils ont un plan pour leur peuple, un plan à eux.»

La communauté

Pour ce couple envoyé en mission depuis maintenant trois ans, le sommet de leur semaine, c’est la Parole du dimanche. «On ouvre l’Évangile, on essaie de voir ce que nous dit la Parole et ce que Jésus ferait ici. Les mots du pape François nous fortifient également; il nous invite à aller partout, à sortir, à aller aux périphéries. Je l’entends nous dire: “Sortez!”»

Avec le temps, Judith et Robert ont formé un petit conseil composé d’eux-mêmes et de trois autres membres qui donnent leur appui à la mission à Kuujjuaq. Cette structure leur permet d’établir les priorités pour leur communauté.

À l’heure actuelle, les fidèles sont au nombre de quinze à vingt chaque semaine. Plusieurs des membres sont de confession différente: anglicane, évangélique, méthodiste, pentecôtiste… Quelques jeunes professeurs, dont le violoniste, ont choisi de venir aux célébrations dans cette communauté catholique invitante pour entendre et méditer les Paroles de la semaine ainsi que pour recevoir et mieux donner par la suite cet Amour qui rassemble.

La communauté se rassemble également pour jouer à des jeux de société, en laissant une grande place à ceux qui ont une déficience physique ou intellectuelle.

Outre les célébrations dominicales toujours festives et remplies de musique, la communauté organise notamment des soirées mensuelles de cuisine. Les membres se rassemblent également pour jouer à des jeux de société, en laissant une grande place à ceux qui ont une déficience physique ou intellectuelle. «Tout cela crée la communion!» me disent-ils.

De son côté, Judith visite les malades à l’hôpital chaque semaine, tandis que Robert discute avec les détenus au centre de détention de la ville. L’évêque continue à les accompagner dans cette mission, certes par ses prières, mais également en visitant la communauté à Kuujjuaq une fois par année. Pour Noël et Pâques, le conseil essaie chaque année de trouver un prêtre du Sud qui puisse venir célébrer avec eux.

«Si on n’avait pas une communauté, on ne se sentirait pas capables de rester. L’évêque n’a pas envoyé deux individus, mais nous a demandé de créer une communauté», me dit Robert.

Puis, Judith complète: «On aime beaucoup être ici, souvent on dit merci d’être là, c’est un cadeau pour nous.»

***

J’ai quitté la communauté de Kuujjuaq comme on quitte ses frères et sœurs. La rencontre de Robert et de Judith m’a portée pendant plusieurs semaines. J’ai vu des gens heureux. Vraiment heureux.

C’est vrai que le froid nordique a de quoi rebuter les plus aguerris, mais le Nord regorge aussi de petits trésors, de concentrés de chaleur et de beauté.