À la défense de Christian Grey

On n’arrive pas à Dieu à toutes les époques par le même chemin. – Nicolás Gómez Dávila

Je voudrais ici me faire l’avocat de ces 50 nuances de Grey dont je n’ai, à mon grand désarroi, jamais lu une page. Question de gout: le genre « Marquis de Sade pour petites princesses » n’a jamais été ma tasse de thé.

Il est de bon ton aujourd’hui d’affirmer qu’on ne peut parler d’une œuvre sans l’avoir lue. Pourquoi accorder autant d’importance à l’activité de lecture? En fait, on peut parler d’une œuvre qu’on n’a pas lue pour la même raison qu’on peut parler de la météo sans avoir mis les pieds à l’extérieur ou qu’on peut parler d’un crime sans l’avoir soi-même commis.

Des esprits fins me reprocheront de perdre mon temps à défendre une œuvre médiocre. Je ne défends pas la médiocrité, mais l’œuvre, et plus précisément, son public. Au demeurant, la culture « moderne » a peu d’avenir en dehors des sentiers maintes fois battus de la médiocrité. S’« il faut être absolument moderne », comme disait Rimbaud, aussi bien s’y frotter tout de suite.

De quoi accuse-t-on les 50 nuances de Grey? D’avoir popularisé des pratiques sadomasochistes et d’avoir causé un émoi dans les casernes de Londres, où les pompiers craignent de ne pouvoir venir en aide à tous les amants incapables de se libérer de leurs menottes.

Une parenthèse est ici nécessaire. À ce point du texte, on serait en droit d’attendre la complainte du moraliste s’épanchant en lamentos sur les avatars que prend chez nos contemporains la recherche de la petite mort. Mais mon intention n’est pas de jouer les curés. Il faut être assuré de sa vertu comme seuls peuvent l’être les journalistes du Devoir ou les membres de Québec Solidaire pour ne pas rougir de faire la morale à d’autres. N’étant ni l’un ni l’autre, je préfère m’en tenir au vieux conseil de Thomas a Kempis: « Même si tu vois quelqu’un commettre un péché ou un crime, ne te crois pas meilleur que lui, car tu ignores de quoi tu es capable. »

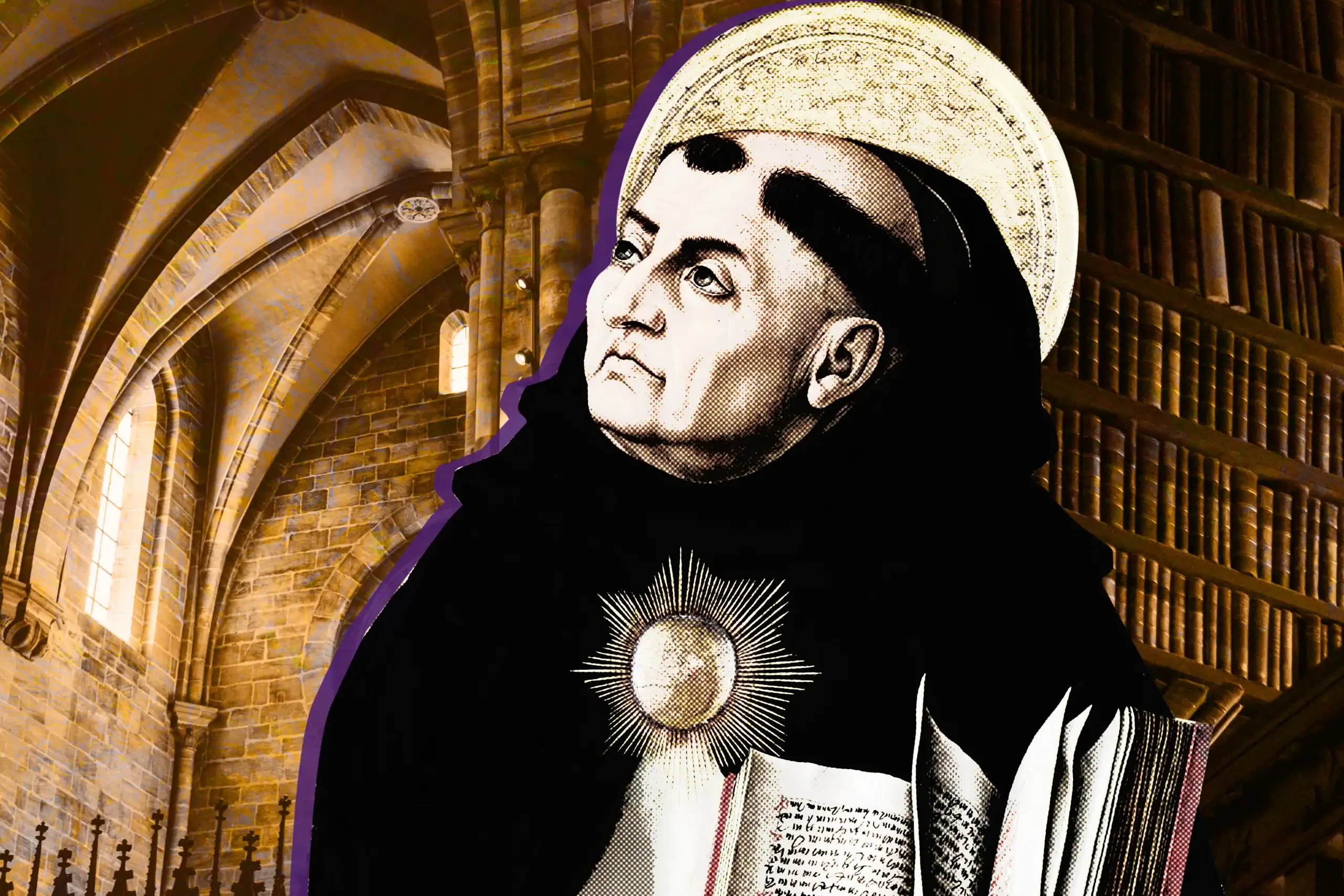

Après tout, qu’est-ce que la recherche frénétique de la jouissance sexuelle, sinon une quête d’absolu « transférée dans l’ordre passionnel » (Bloy)? Le raffinement même du sadomasochisme prouve que la petite mort, à elle seule, ne suffit pas (sinon pourquoi un tel déploiement de moyens?) ; on veut d’une jouissance qui atteigne à la plénitude de l’extase. C’est pourquoi les chrétiens devraient se réjouir du succès des 50 nuances. D’un côté, ce succès invalide les descriptions complaisantes de l’époque contemporaine comme « ère du vide » (Lipovetsky), en prouvant, d’une bien curieuse manière, que le désir de l’infini agite encore un peu les âmes.

D’un autre côté, les chrétiens savent qu’on ne réintègre pas par effraction le paradis perdu (sinon à quoi bon la Chute? l’Incarnation? la Rédemption? le Jugement? le christianisme?). Ils savent que la pénétration d’un orifice, quel qu’il soit, ne rend pas la vision béatifique moins impénétrable. Forts de leurs certitudes, les chrétiens, au lieu de dénoncer le succès des 50 nuances, pourraient y voir une occasion de faire valoir, auprès du public en mal d’absolu, la solution du christianisme.

Ceci étant dit, il me faut encore répondre aux esthètes qui se plaignent de l’énorme succès dont on gratifie une œuvre aussi médiocre. L’exemple des 50 nuances devrait pourtant leur plaire, à eux qui s’interrogent sur la continuité de l’art et de la vie, sur l’influence que peut avoir celui-là sur celle-ci. Ils veulent confier à l’art le pouvoir de changer des vies ; ils veulent qu’une fugue de Bach fasse de nous de « meilleurs êtres humains » (peu importe ce que cela veut dire), qu’une pièce de Wadji Mouawad fomente une révolution, qu’une citation de Camus plante un phare au cœur des ténèbres de notre existence.

Ils veulent tout cela, et ils méprisent les réactions hystériques de la multitude assez béotienne pour s’endormir sur un film de Bernard Émond, mais qui, après avoir vu les 50 nuances de Grey, se hâte vers la chambre à coucher pour se bâillonner et se ligoter aux barreaux du lit. Leur mépris est un aveu d’impuissance: l’immense succès de cette œuvre canaille tourne en ridicule la haute conception qu’ils se font de l’art. La rumeur leur parvient de tous ces couples qui se mettent à imiter les gestes de Grey et Steele (les protagonistes), et ils se sentent humiliés, dépossédés du privilège d’agir sur la vie par les moyens de l’art. Et ils voient juste. « Ils sont là, les pouvoirs de l’art ! », pourrait s’exclamer l’auteure E.L. James, en désignant son livre… ou les sextoys qui en dérivent. « Si les artistes veulent vraiment “changer des vies”, qu’ils abandonnent Bach et Shakespeare et me suivent ! »

En effet, si l’art trouve sa justification dans sa capacité d’entrer en résonance avec la vie, d’exercer sur elle une influence, force est d’admettre que E.L. James a trouvé une voie incontestablement plus efficace que celles de Bach et de Shakespeare. On pourrait me répondre par boutade que ceux-ci s’adressent à des âmes, et E.L. James à des animaux. Mais il serait plus profitable de s’interroger au sujet des attentes qu’on entretient vis-à-vis de l’art, auquel on demande ni plus ni moins d’éclairer nos existences. N’est-ce pas parce qu’ils font participer la multitude à l’avilissement d’une si noble fonction, qu’on en veut aux 50 nuances?

Je crois que les lecteurs d’E.L. James entretiennent un rapport à l’art qui est beaucoup plus sain que celui de nos esthètes. Non pas parce qu’il vaudrait mieux apprendre les rudiments du BDSM plutôt qu’élever son âme, mais parce que ce rapport « naïf », instrumental à l’art rappelle, à ceux qui seraient sur le point de l’oublier, ce qu’il est vraiment. À savoir: un simple instrument, susceptible d’être utilisé pour n’importe quoi (y compris pour enseigner les rudiments du BDSM). À trop insister sur les pouvoirs de l’art, sur sa capacité intrinsèque à donner du sens à notre vie, on tend à le spiritualiser; on en fait un succédané de religion, le salut étant peu à peu remplacé par la lecture, la contemplation et l’écoute roboratives.

En cherchant du sens dans l’art, il y a fort à parier qu’on en trouve. On s’accroche à ce qu’on peut; et il est plus vraisemblable, au point de vue psychologique, qu’ayant trouvé du sens dans une œuvre d’art, on en cherche dans d’autres œuvres d’art, au lieu de se jeter au pied de la Croix. Bien sûr, la spiritualisation de l’art ne pose aucun problème à l’athée (qu’a-t-il besoin de s’encombrer d’un viatique plus lourd que son florilège de citations de Camus et de Sartre?).

En revanche, le chrétien qui doute ou la personne qui cherche à canaliser sa nostalgie de la plénitude dans la fréquentation des grandes œuvres risque de se faire prendre au piège. Car l’intention qui les anime, celle de capturer une lueur de transcendance – d’atteindre le sens du sens –, s’épuise inévitablement dans l’horizontalité des rayons de leurs bibliothèques. Comme Faust, ils pourraient se réveiller un matin, désespérés par le néant de leur vie passée dans les livres et dans les œuvres d’art. Incompatibilité de l’art et du christianisme? Certainement pas; mais il faut reconnaitre deux choses: 1) qu’ils marchent en sens contraire, quand bien même leurs routes peuvent se croiser parfois; 2) que le christianisme n’a pas besoin de l’art.

Il y a un parallélisme étonnant entre la conception spirituelle de l’art (au nom de laquelle on méprise les 50 nuances de Grey) et les aventures sexuelles de Grey et Steele et de leurs épigones. Dans l’un et l’autre cas, on cherche autre chose que ce qu’on semble chercher. C’est qu’on peut transférer son désir de plénitude dans l’art comme dans le sexe. Mais si les partisans des 50 nuances se trompent une fois, leurs détracteurs se trompent deux fois: en croyant que leur voie les tourne vers Dieu; en méprisant les 50 nuances et leurs partisans plutôt que l’art.