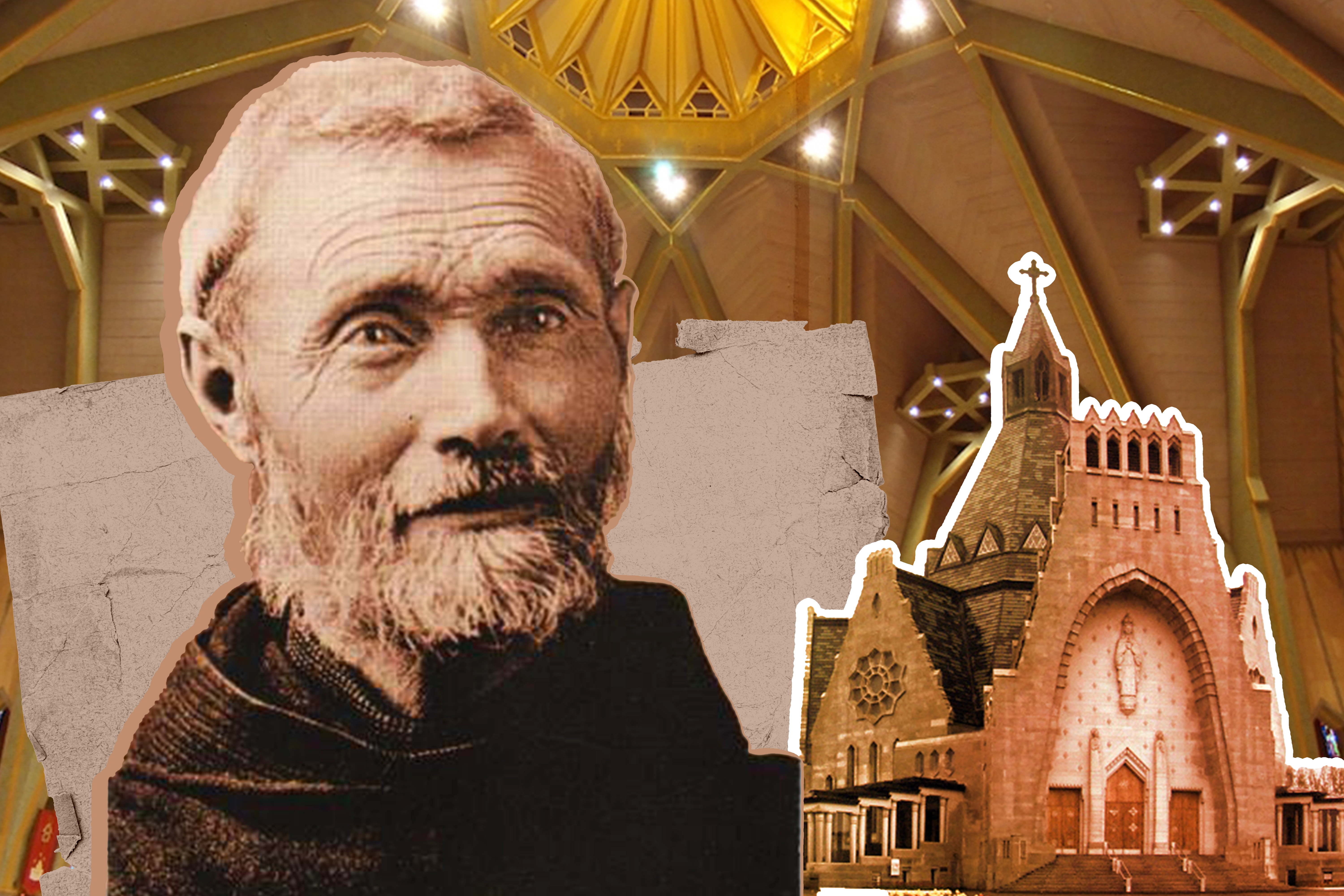

Bienheureux père Frédéric Janssoone, le «commis voyageur du Bon Dieu»

Personnage singulier dans l’histoire religieuse du Québec, le «Bon Père Frédéric», est l’un des piliers fondateurs du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Grâce à lui, la pratique des pèlerinages, la dévotion du chemin de croix et l’intérêt des fidèles pour la Terre sainte ont connu un essor majeur au tournant du 20ème siècle. On lui doit également le retour des Franciscains au pays. Chose étonnante, on parle peu de lui à l’extérieur de la région de Trois-Rivières, alors qu’il sera vraisemblablement canonisé en octobre 2026.

Frédéric Janssoone nait en 1838 à Ghyvelde, petite ville française près de la frontière belge. Sa langue maternelle n’est pas le français, mais le flamand. Il grandit dans une famille pieuse et fait de brillantes études. Il souhaite se consacrer à Dieu par une vocation sacerdotale, mais il doit d’abord aider sa famille. Alors qu’il entre à peine dans l’âge adulte, il se fait embaucher comme commis voyageur pour subvenir aux besoins des siens. Ces années ne sont toutefois pas perdues, car ce métier lui fait découvrir deux aptitudes qui lui seront très utiles plus tard: un talent pour la vente et une grande efficacité sur la route.

Un artisan de paix en Terre sainte

Après cet épisode, Janssoone termine ses études, prend l’habit des Franciscains et est ordonné prêtre en 1870. Ses premières années de ministère se passent en France. Un désir de travailler en Terre sainte l’habite cependant, et, en 1878, il est enfin exaucé alors qu’il devient l’assistant du supérieur de l’Ordre des frères mineurs, en Palestine. Durant dix ans, le père Frédéric assume de lourdes responsabilités administratives, dont la rédaction d’un ensemble de règles pour la cohabitation pacifique des différents groupes religieux fréquentant les lieux saints (Latins, Grecs et Arméniens). En plus de cela, il organise des pèlerinages, veille à la construction d’églises et prêche en français.

En ces temps de guerre au Proche-Orient, les Québécois peuvent compter sur un intercesseur privilégié en faveur de la paix. Le bienheureux père Frédéric, béatifié en 1988 par saint Jean-Paul II, a été un artisan de paix dans cette région — le pays de Jésus! — avant d’élire domicile au Québec, sa terre d’adoption. La chapelle Saint-Antoine du couvent des Franciscains, à Trois-Rivières, où se trouve son tombeau, est même un lieu de prière permanent pour la paix en Terre sainte.

Le retour des Franciscains au Canada

En Palestine, le père Frédéric fait la rencontre du prêtre Léon Provancher, curé de Cap-Rouge. Ce dernier l’incite à venir au Québec pour encourager les dons aux œuvres de Terre sainte. Janssoone effectue un premier voyage en sol canadien en 1881, mais il doit repartir quelques mois plus tard. C’est finalement en 1888 qu’il s’installe ici pour de bon: il passera les 28 dernières années de sa vie chez nous, y laissant un héritage spirituel considérable.

La venue du père Frédéric — qui est accompagné de quelques confrères — signifie le retour au Canada de la famille franciscaine, qui avait été contrainte de quitter le pays après la Conquête britannique. On peut dire, en quelque sorte, que le bienheureux Frédéric est venu continuer l’œuvre missionnaire des Récollets de la Nouvelle-France. Par ailleurs, en plus de fonder un couvent franciscain à Trois-Rivières, le prêtre a réussi à recruter plus de 60 000 personnes à travers le Québec pour faire partie du Tiers-Ordre franciscain, une association laïque basée sur la spiritualité de saint François d’Assise.

Mais la tâche première du père Frédéric au Québec est de diriger le Commissariat de Terre sainte, établi à Trois-Rivières, qui a pour but d’amasser des dons pour les lieux saints de Palestine. Il recueille aussi des aumônes pour diverses œuvres diocésaines, franciscaines ou missionnaires. En véritable «quêteux», il parcourt les chemins, de paroisse en paroisse, sollicitant les aumônes, bénissant les malades, prêchant aux foules et exposant à la vénération des fidèles de précieuses reliques de Terre sainte qu’il a rapportées. Certains l’appellent alors «le commis voyageur du Bon Dieu»; mais le surnom que la postérité a retenu est tout simplement «le Bon Père Frédéric». Ce sobriquet témoigne de la sympathie générale dont il a été l’objet.

Durant 14 ans, il anime aussi des pèlerinages au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, à Cap-de-la-Madeleine. Il le fait à la demande de Mgr Laflèche, évêque de Trois-Rivières, plus que par intérêt personnel. C’est qu’à la suite de la bénédiction d’une chapelle ancienne sur ce site, en 1888, le franciscain est l’un des trois témoins du «Prodige des yeux», miracle qui stimule la ferveur mariale déjà présente sur les lieux. En 1902, lorsque les Oblats de Marie-Immaculée prennent en charge le sanctuaire, entre 30 000 et 40 000 pèlerins y viennent chaque année. Le père Frédéric a ainsi contribué au développement du principal sanctuaire marial au pays, et l’un des plus importants en Amérique du Nord

Profil d’un grand saint

L’arrivée du père Frédéric dans le paysage religieux québécois, sorte de saint François du vingtième siècle, est source d’étonnement. Cet ascète aux vêtements rapiécés et trop courts ne mange presque rien, travaille tout le temps, marche des heures en plein hiver et dort «sur la dure». Il offre un exemple radical de pauvreté évangélique et de foi ardente. Sa grande charité envers tous est impressionnante, tout autant que son regard, qui laisse transparaitre le feu qui l’anime (les photographies d’époque nous rappellent l’aura mystérieuse d’un saint Charles de Foucauld). Prédicateur passionné et passionnant, père Frédéric peut tenir en haleine des foules pendant des heures, multipliant les appels à la conversion. À Saint-Élie-de-Caxton et au sanctuaire de la Réparation de Pointe-aux-Trembles, il aménage même un chemin de croix calqué sur celui de Jérusalem, donnant ainsi un souffle nouveau à cette dévotion.

L’Église canadienne prépare la canonisation de ce véritable disciple du Christ, mort «en odeur de sainteté» le 4 aout 1916. Un musée et un sanctuaire lui sont dédiés à Trois-Rivières, chez les Franciscains. Recueillons-nous sur son tombeau; prions ce «Bon Père» pour le Québec, qu’il affectionnait, mais surtout pour la fin de la guerre en Terre sainte.