L'immigrant

Il y a de cela quelques années, un vieil homme immigrait du Japon, fait rarissime, pour se trouver un emploi dans une usine de soudure à Thetford Mines. La compagnie fournissait l’appartement, bien sûr, ainsi qu’un stylo. Il eut à peine le temps de s’accoutumer à sa tâche qu’on fit une annonce au micro. Demain, le patron de la compagnie viendra faire une visite à l’usine, mettez votre dentier du dimanche, les boys! Encore étranger aux subtilités culturelles, le Japonais dépaysé hésita un peu puis décida qu’il valait mieux en faire trop que pas assez. Le jour suivant, il se présenta à l’usine vêtu d’un costume trois-pièces et de souliers vernis. L’environnement de l’usine est un milieu salissant. Mets-toi une chienne en attendant, dirent les autres. Mais sa fierté lui interdisait de couvrir son bel habit d’une pelure supplémentaire, du reste aussi sale que l’usine elle-même, et puis il y avait la chaleur. Son accoutrement lui attira donc les railleries de ses collègues du matin jusqu’à la cloche de dix heures… Ding! Le patron!

Tous se mirent en rang, lui plus embêté que les autres. Assurément, il détonnait. Le président-directeur général, faisant sa promenade entouré d’un harem de bureaucrates nerveux, remarqua cet humble employé d’usine en veston cravate. Après avoir loué sa dignité ainsi que sa démarche vestimentaire, il le promut vice-président de l’entreprise et directeur de l’intégrité morale. Oh! Jalousie et convoitise rampèrent sur le plancher, sous la ferraille, et grouillèrent jusque dans le cœur des hommes lésés par leur destin misérable, bafoués de cet avancement soudain, contraire à l’éthique ouvrière. On fit une émeute. Les hommes se saisirent du Japonais, le consultèrent violemment puis découvrirent qu’il ne parlait pas un traitre mot de français. Embarrassée, la compagnie dut le révoquer pour atteinte à la langue commune, incident qui fut très mal reçu par le consulat japonais. Celui-ci relaya l’information à la mère patrie qui, elle, cria à l’injure. Fracas diplomatique! Très vite, le conflit partit en vrille. Nous connaissons la suite.

Voilà donc qui explique les évènements que nous vivons aujourd’hui. Les troupes nippones qui foulent le sol québécois. Les frégates ombrageuses sillonnant le fleuve. Et la désolation, et la ruine partout, fruits de deux ans de combats et d’une guerre d’usure sans répit. Les vivres manquent. Les rues sont décimées. La population est lasse. Déjà bien installé dans les esprits et la vie pratique, le siège de Québec menace de s’éterniser.

Mais la trêve de Noël adoucit temporairement l’anxiété sournoise, cette douleur mastiquée de brumes et de noirceurs. La société civile se remet lourdement de ses blessures. Les autobus recommencent à rouler. Pas de réveillons, mais de petits concerts discrets de plaisirs et de rencontres longuement refoulés. Réjouissances furtives.

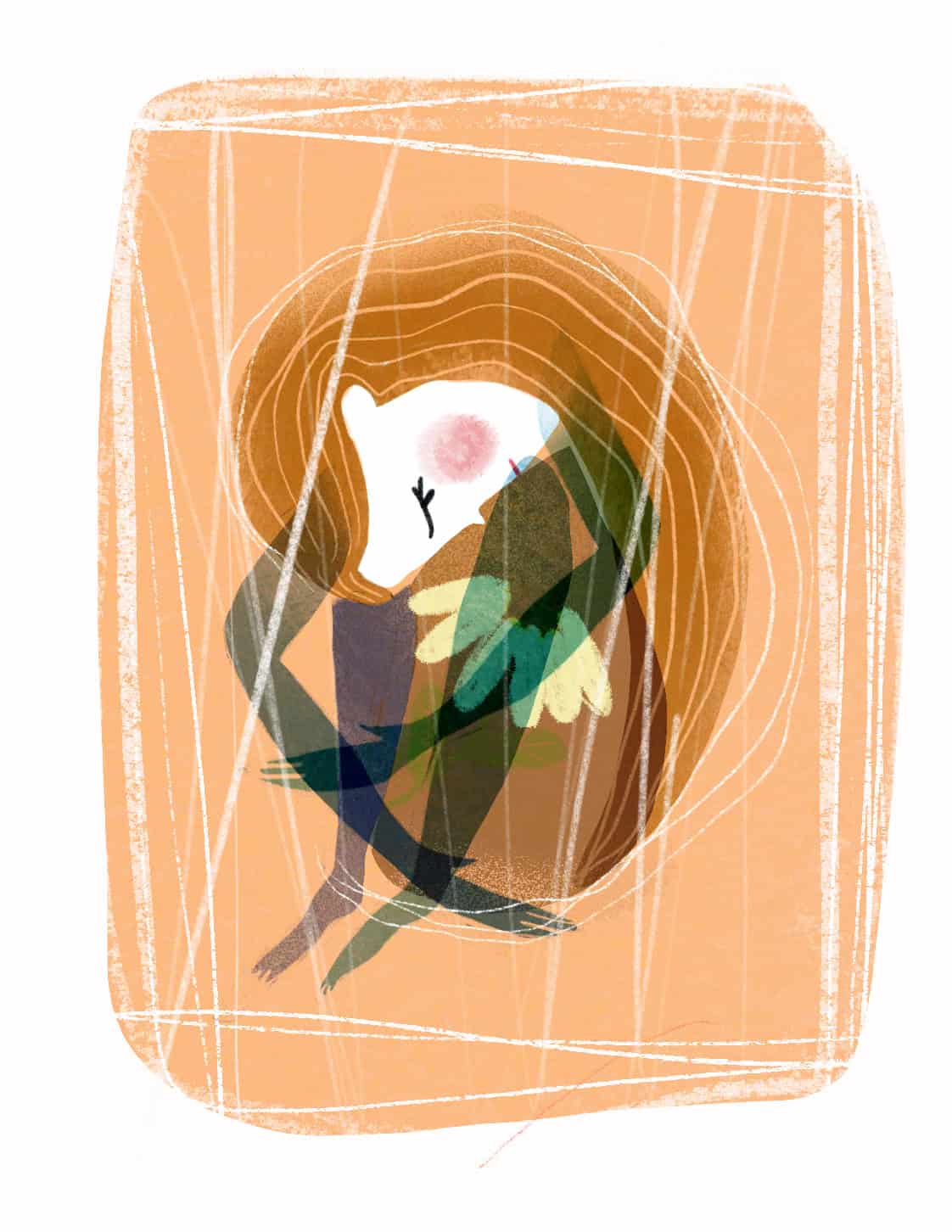

Dans la rue grise se trouve un petit homme accroupi. La neige tombe. Il s’assied sur les marches d’une église, fouille dans son sac. Se redressant, il laisse voir des yeux bridés, humides, remués de nostalgie et doux, et humbles de toute ambition belliqueuse, dénués des chaines et de l’emprise muette que ramène la peur dans la chambre intime des hommes. Il semble avoir traversé un continent de rancune, la moitié de la terre peut-être, le ressentiment du monde attaché à la cheville. Une rumeur le désigne responsable de tout cela et même de la guerre, de la mort et de l’enfer. Des rats, aussi. Il erre dans la ville comme un renard en fuite. Ostracisé. Incapable d’expliquer son innocence. On crache devant ses pieds lorsqu’il marche. Les enfants lui tirent la barbe. En fin de compte, son égarement est tel qu’il se considère coupable de lui-même. L’échine pliée, sa faute est d’autant plus évidente.

Il se relève, hagard. Le vent souffle. Le froid pénètre ses os.

Des sans-abris loqueteux l’invitent près du feu, accoudés sur un vieux char d’assaut vandalisé. Nulle trace de reproche ou de moquerie dans leurs gestes. Ils lui aménagent une place dans leur cercle d’exilés, puis soufflent sur les braises chaudes. La glace recule.

Dans la flamme, le vieux Japonais aperçoit, déployée, toute la tendresse de son enfance… les cerises rouges, le bruit du ruisseau et la plaine en deçà de la maison. La tulipe qu’il a cueillie reviendra à sa mère. La roche longue et aplatie sera pour lui. Il est cinq heures. Le charriot tiré par une mule cahote et geint sur la route en cailloux. Couché sur le foin, trimbalé avec souplesse, le jeune garçon fixe les nuages. La journée fut pour la terre, cette heure est pour le ciel. Marée de suaves rameaux filamenteux. Dégarnie d’horizon, la lumière danse, et roule, et danse…

Peu à peu, les pauvres badauds en caleçons troués remarquent ce vieil homme qui rêvasse. Ses lèvres et ses mains remuent doucement. Il est redevenu un petit garçon, semble-t-il, un enfant, un tout petit enfant qui reconnait la vie comme si c’était une vieille connaissance et la savoure, et la goute pour la première fois peut-être. Ses yeux brillent. L’étoile qu’ils contiennent sautille d’excitation. Une telle lumière peut prendre des millions d’années avant d’arriver à l’embouchure, parait-il, mais, au commencement, elle contient déjà toute la joie et la promesse d’une réparation future. Elle est amplifiée par une larme qui a pris naissance au coin de son œil.

De la rue Saint-Joseph, pas loin de la Couronne et Dorchester, débarquent trois dandys orientaux en chemise de soie, des artistes loufoques probablement, qui se joignent au petit groupe clandestin. Sur le trottoir, la boue fond et s’égoutte tranquillement, dans le caniveau…