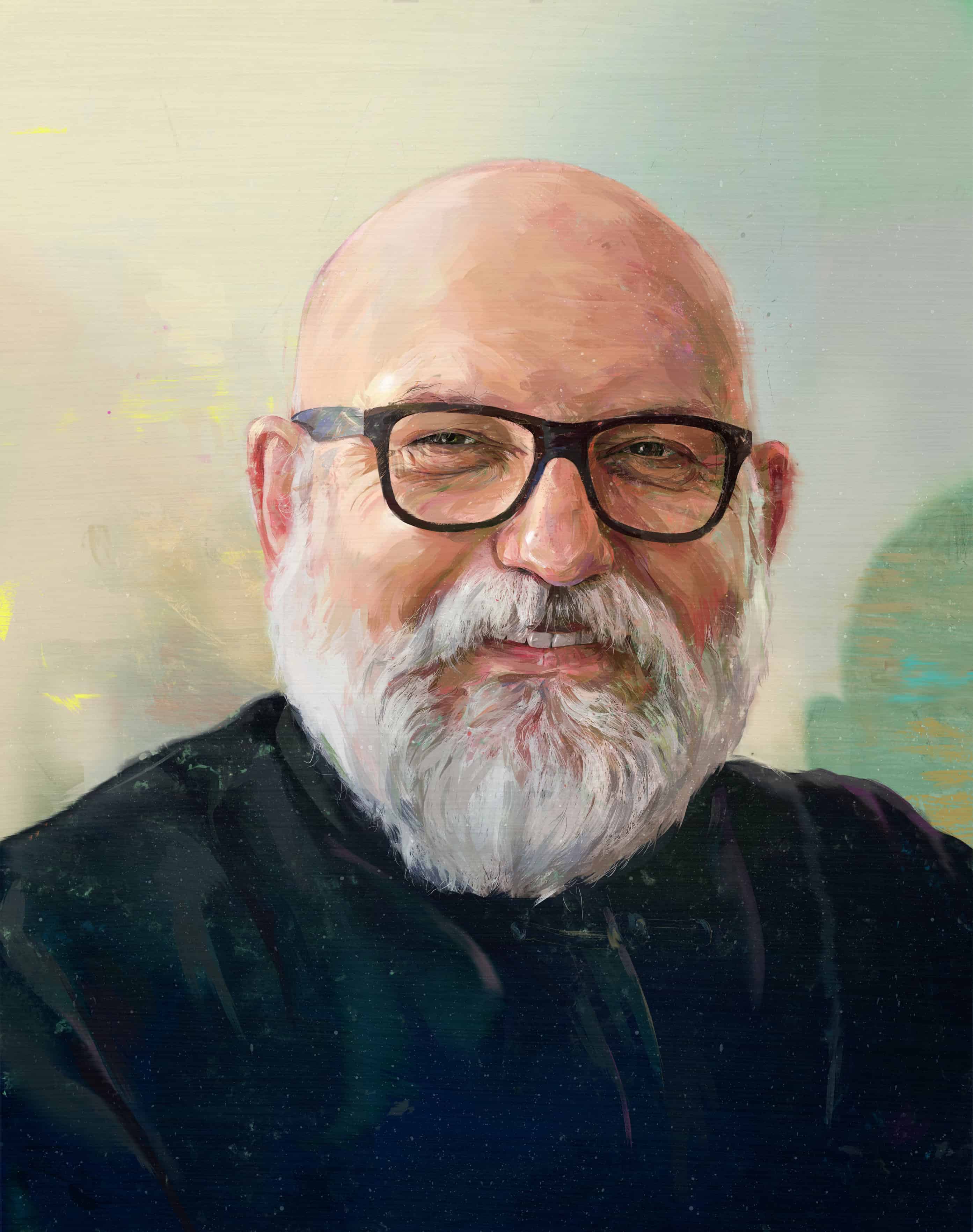

Guillaume Bruté de Rémur: «Dans la vie chrétienne, tout est fête»

Originaire de France, Guillaume Bruté de Rémur est ordonné prêtre à Rome en 1995 par Jean-Paul II. Par la suite, il obtient de l’Université pontificale grégorienne un doctorat en théologie sous la direction de Luis Ladaria Ferrer, aujourd’hui cardinal et préfet émérite du dicastère pour la Doctrine de la foi. Recteur du Séminaire Redemptoris Mater de Beyrouth au Liban depuis 25 ans, le père Guillaume enseigne dans plusieurs autres lieux de formation en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.

Le Verbe: Quelle est la place de la fête dans la condition humaine?

Père Guillaume Bruté de Rémur: Il y a deux dimensions. L’une est verticale, en lien avec la transcendance, qui aujourd’hui a été quelque peu perdue. L’autre est horizontale. C’est la création de quelque chose qui relie les personnes ensemble et qui est de l’ordre du divertissement, du repos. L’homme vit une réalité dans laquelle il y a de l’affrontement. Or, cet affrontement disparait dans la fête. Il y a une communion qui se crée, un lien entre les personnes qui fêtent ensemble.

Pour revenir à la dimension transcendante, si l’on fait une étude des phénomènes religieux, on se rend compte que l’acte religieux est festif en général. Dans toutes les religions, surtout les plus primitives, il y a des célébrations: on chante, on mange, on danse. À Madagascar, le rite traditionnel du deuil est festif. La fête est toujours ce lien entre la mort et la vie. Derrière cela, il y a la perception, la conscience profonde qu’on est connecté au monde, au cosmos.

La fête est constitutive de l’aspect religieux, parce que l’homme perçoit qu’il fait partie d’un tout qui le dépasse et qu’il a besoin d’être en communion avec cette réalité. Ces moments lors desquels il sent que la nature lui est propice et qu’une connexion se crée avec cette transcendance sont toujours une occasion d’exultation, de joie. On peut penser à l’abondance des récoltes ou encore au moment, après que l’homme a chassé, où il a finalement quelque chose à manger. L’homme perçoit qu’il y a des changements dans la nature et que ces changements le connectent avec une réalité qui lui est propice, ou en tout cas qu’il essaie d’apprivoiser. C’est ce qu’il y a derrière l’idée du rite, et plus spécifiquement dans les rites sacrificiels.

Louis Bouyer, le théologien sur qui j’ai fait mon doctorat, dit que l’origine de tous les sacrifices, c’est le repas sacré: quand on mange, il y a quelque chose qui nous est donné en communion, qui est partagé, et il y a une vie qui se communique entre tous les membres de l’assemblée. Cette communion, elle s’établit aussi avec la réalité transcendante de la nature qui a offert la nourriture, elle-même offerte en retour. Il y a une sorte de passage de la vie, de communication de vie qui se fait à travers le repas sacré. Louis Bouyer arrive même à dire que l’idée du sacrifice d’un animal ou de l’offrande de nourriture est toujours liée à la consommation de cette nourriture. Donc, en fait, quand un être meurt, il meurt pour que ceux qui sont autour de la table aient à manger, qu’ils aient la vie. Il y a ce lien qui se crée entre la vie et la mort, la communion, le repas, la fête, l’exultation.

Louis Bouyer (1913-2004)

Pasteur luthérien devenu prêtre catholique, Louis Bouyer consacre sa vie à l’enseignement et à la recherche théologique. Il travaille notamment à la préparation et à la mise en œuvre du concile Vatican II, sans toutefois y participer directement. Grand ami de Tolkien qu’il contribue à faire connaitre, il laisse derrière lui un important corpus théologique traitant notamment de la liturgie, de la spiritualité, des dogmes et de nombreux autres sujets. Il est aujourd’hui considéré comme un penseur chrétien incontournable du 20e siècle.

Selon la tradition judéo-chrétienne, il est arrivé dans l’histoire humaine une révélation, une intervention de Dieu. Qu’a-t-elle modifié dans ce rapport à la fête?

La révélation, c’est quoi? C’est un homme, Abraham, qui perçoit radicalement la fracture de la réalité, parce qu’il est stérile, il n’a pas de vie dans sa vie, il n’a pas de terre, il vit dans cette quête de sens. Il ne fait rien jusqu’à ce que Dieu intervienne dans sa vie. Ça, c’est la révélation: «Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai» (Gn 12,1). Un homme entend un appel, et cet appel le met en mouvement. Il croit à une promesse.

Ce n’est plus la croyance religieuse en la présence de Dieu dans le cosmos, mais la croyance dans le fait que l’histoire a un sens et qu’elle va dans une direction. Et à partir de ce moment-là, Dieu va poser dans l’histoire d’Abraham des étapes à travers lesquelles il va commencer à connaitre ce Dieu qui l’appelle. À chaque étape, Dieu va appeler Abraham à célébrer cet approfondissement de la relation qu’il est en train d’établir avec lui. On le voit, par exemple, dans le grand barbecue d’alliance.

La fête est le lieu de la célébration de l’agir de Dieu, et la célébration de la transformation, de la régénération qui se fait en l’homme par Dieu, par son appel. Abraham va se purifier, va changer, jusqu’au point de sacrifier son fils, avant de voir que Dieu pourvoira pour la victime. C’est l’idée que la vie que Dieu communique pourvoit quelque chose pour que nous n’ayons pas à mourir, pourvoit quelqu’un pour nous sauver de la mort. C’est ça le problème: l’homme perçoit que c’est la mort qui nous sépare. Il prend conscience que cette mort est inéluctable et qu’elle est de toute façon plus forte que la vie. Et donc, Dieu ne peut pas être celui qui meurt, il doit être celui qui donne la vie. Il faut que l’homme soit rétabli dans une vie, et en fait, c’est ça, la promesse.

Ce que Dieu fait avec Abraham et ses descendants, il va le faire ensuite avec un peuple. Si l’on regarde l’histoire de salut que Dieu fait, il commence par un homme, poursuit avec un peuple et l’élargit pour toute l’humanité. Chaque fois, c’est le même processus: Dieu arrache l’homme à la mort et lui donne la vie. Chaque fois que l’homme et le peuple progressent dans cette connaissance de Dieu apparait la fête. Parce que la fête, c’est cette quête qu’a l’homme d’entrer en communion avec Dieu. Et cette communion, Dieu l’offre ici gratuitement, c’est pourquoi il y a une révolution.

«Abram

eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Puis il dit:

“Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce

pays en héritage.” Abram répondit: “Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir

que je l’ai en héritage?” Le Seigneur lui dit: “Prends-moi une génisse de trois

ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une

jeune colombe.” Abram prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça

chaque moitié en face de l’autre; mais il ne partagea pas les oiseaux. Après le

coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et

une torche enflammée passèrent entre les morceaux d’animaux. Ce jour-là, le

Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes: “À ta descendance je

donne le pays que voici, depuis le Torrent d’Égypte jusqu’au Grand Fleuve,

l’Euphrate”»

– Livre de la Genèse, chap. 15,6-10.12.17.18

Pour les chrétiens, cette promesse s’accomplit avec Jésus Christ. Avant de mourir, il prend avec ses disciples un dernier repas qui s’inscrit dans le rituel de la Pâque juive et auquel il apporte une nouvelle signification. Cette célébration, la messe, l’eucharistie, qu’il demande de faire en mémoire de lui, est devenue centrale dans le christianisme. En quoi se distingue-t-elle de tous les rites qui la précèdent?

La famille d’Abraham, qui immigrera en Égypte, va recevoir de Dieu la promesse d’une libération. Il va leur faire célébrer la Pâque, ou le passage. Il va introduire le sacrifice de l’agneau avec le sang sur les linteaux. Au fond, c’est un repas avec du pain qui n’est pas levé, d’où l’hostie, le pain de la hâte. Ce repas de Pâque, qui est un repas familial prescrit, c’est le centre de toute la vie liturgique d’Israël.

En fait, dans l’idée hébraïque, les prescriptions rituelles reproduisent en petit la liturgie céleste: Dieu qui communique sa vie de toute éternité en commençant par le chœur des anges. Le Ciel, c’est une célébration continuelle de Dieu qui déborde de création, de vie, de liberté.

À un moment donné, dans l’histoire, il y a eu une dissonance, quelqu’un qui s’est trouvé trop bien pour être dans ce tout: c’est Lucifer. Cette fracture, elle est présente et le peuple d’Israël la perçoit. Toute la pédagogie de Dieu dans l’histoire d’Israël sera de lui expliquer comment se remettre dans un état de possible communion avec Dieu, parce que la mort et la vie n’ont rien à voir ensemble. On ne peut pas approcher de Dieu quelque chose qui n’est pas saint, donc il faut purifier. Il y a ainsi tous les sacrifices de purification pour le péché qui s’introduisent.

L’homme, dans la perception de la fracture qui est à l’extérieur de lui, voit aussi une fracture à l’intérieur de lui. Il y a donc le problème de la culpabilité. Dieu va user d’une longue pédagogie pour arriver à rétablir notre liberté, qui est infirme et esclave de l’esprit de rébellion. Il faut que quelqu’un le détruise, et l’homme n’y arrive pas. Mais Jésus Christ apparait comme celui qui va le combattre.

«“Vous

ne mangerez aucun pain levé. Où que vous habitiez, vous mangerez des pains sans

levain.” Moïse convoqua tous les anciens d’Israël et leur dit: “Prenez un

agneau par clan et immolez-le pour la Pâque. Puis vous prendrez un bouquet

d’hysope, vous le tremperez dans le sang que vous aurez recueilli dans un

récipient, et vous étendrez le sang sur le linteau et les deux montants de la

porte. Que nul d’entre vous ne sorte de sa maison avant le matin. Ainsi,

lorsque le Seigneur traversera l’Égypte pour la frapper et qu’il verra le sang

sur le linteau et les deux montants, il passera cette maison sans permettre à

l’Exterminateur d’y entrer pour la frapper. Vous observerez cette parole comme

un décret perpétuel pour vous et vos fils.”»

– Livre de l’Exode, chap. 12,20-24

La fête avec le Christ a donc une dimension sacrificielle, bien sûr. Il y a toujours un aspect sacrificiel. C’est un acte sacré, c’est-à-dire que ce n’est pas seulement un repas. C’est un banquet divin qui est de l’ordre de la transcendance, qui nous dépasse complètement. Mais le sens profond de l’eucharistie, c’est vraiment une célébration des réalités que le Christ a laissées à l’homme pour qu’il puisse être en contact avec la vie divine. Dieu sort de lui-même dans sa création, dans sa révélation, et ramène avec lui l’homme à son commencement. Il réconcilie le cosmos et récapitule toute la création.

Cette dynamique de sortie et de retour, c’est la dynamique de la révélation, parce que toute cette attente qu’avait l’homme primitif de retrouver un cosmos dans lequel il n’y a plus la division, la mort, se résout dans le Christ, dans lequel on retrouve tout. Dieu nous communique sa propre vie dans son fils Jésus Christ à travers des signes qu’il nous a laissés. Qu’y a-t-il de plus beau? C’est pourquoi l’eucharistie, c’est la fête par excellence.

Notre expérience pourrait diminuer la connotation du mot «fête», qui peut sembler banal ou réducteur. Vous le disiez, l’exultation est la conséquence de l’action de Dieu, ce qui est très fort. Comment l’homme moderne peut-il comprendre l’exultation?

Il doit l’expérimenter. Il peut le comprendre déjà parce que la physique parle, d’une certaine manière, de réactions énergétiques très puissantes. Aussi, le désir d’être en communion avec la nature qu’ont tous les êtres humains en est l’expression. Même les grandes entreprises organisent des stages, des moments, des weekends dans la nature. Cette sensation qu’il y a quelque chose qui nous unit profondément, qui nous fait vivre, c’est ça, l’exultation, mais à un niveau minime. Il peut y avoir une forme d’hystérie derrière, qui est liée à des affects ou à des pulsions. Mais quand cette expérience se vit dans une réalité supérieure qui implique aussi notre réalité concrète, c’est encore plus fort. Ce n’est pas une échappatoire. C’est vrai, c’est authentique.

C’est intéressant d’entendre les anciens fêtards qui atteignent un mur et disent qu’ils se sentent vides. Bien sûr, au départ, ça les aide de fêter pour entrer en contact avec les autres. Mais à la fin, ils se vident parce qu’il n’y a pas de dimension transcendante. Dans l’eucharistie, on ne se perd pas en dehors de soi-même. On se retrouve dans le Christ. C’est pour ça que, dans la vie chrétienne, tout est une fête. Tout devrait être une fête.

Ce contenu n'a pas été chargé automatiquement puisqu'il provient d'un fournisseur externe qui pourrait ne pas respecter vos préférences en matière de témoins.