Aziliz Le Corre: un plaidoyer féministe en faveur de la vie

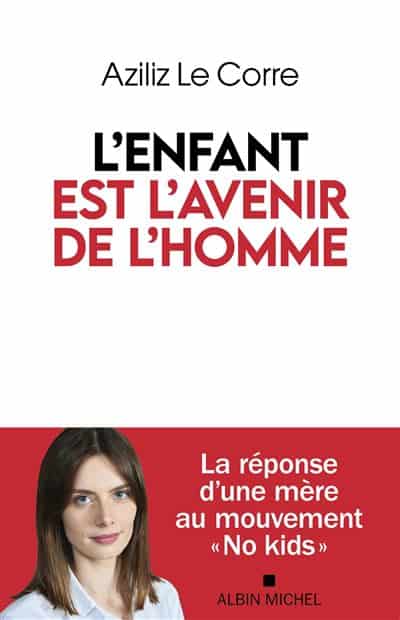

Depuis 15 ans, le taux de natalité est en chute libre au Canada avec 1,4 enfant par femme. Même son de cloche en France, où les femmes ont en moyenne 1,7 enfant. À l’opposé, le mouvement No Kids, qui regroupe ceux qui refusent d’en avoir, est en croissance en Occident. La journaliste et mère de famille Aziliz Le Corre s’est penchée sur le phénomène pour tenter d’en comprendre les origines. Entrevue sur son livre L’enfant est l’avenir de l’homme.

Le Verbe: D’où vous est venue l’idée d’écrire un livre sur la chute de la natalité en Occident?

Aziliz Le Corre: J’ai commencé à m’intéresser au sujet de la maternité il y a cinq ans environ. Je travaillais aux pages Opinion pour Le Figaro et je recevais énormément d’essais de mères qui disaient regretter d’avoir eu un enfant. J’ai trouvé ça extrêmement violent. Ce qui est terrible, c’est que lorsqu’on lit ces témoignages, on a forcément de la compassion pour ces femmes. Or, il y a un discours féministe en filigrane qui soutient que ces femmes ont fait des enfants malgré elles, pour faire comme tout le monde, parce que la société patriarcale le demande.

On se rend compte qu’il y a des souffrances profondes non guéries chez ces femmes. Certaines disent qu’elles n’ont pas reçu d’amour de la part de leurs parents, d’autres n’ont pas de situation familiale stable ou ont subi un avortement traumatisant. Plein de situations très difficiles à surmonter font qu’elles n’ont pas réussi à créer de lien avec leur propre enfant. Plutôt que d’avoir un accompagnement pour tenter de dépasser cette souffrance et entrer en relation avec leur enfant, elles s’ajoutent une colère en mettant la faute sur la société patriarcale. Tout ça – additionné au mouvement très médiatisé des No Kids – m’a donné l’envie d’analyser les causes de la baisse de la natalité et de comprendre, au-delà des statistiques, ce phénomène de désenchantement autour de la maternité.

Comment est né le mouvement No Kids, plus connu sous les étiquettes «GINK» ou «DINK», en Amérique du Nord?

L’acronyme «GINK», qui veut dire «Green Inclination No Kid», est né en 2010 aux États-Unis. Sa créatrice, Lisa Hymas — une militante écolo et féministe qui ne voulait pas d’enfants —, m’a expliqué que le but de sa création était de faire avancer le discours sur ce choix que font certaines femmes de ne pas avoir d’enfants, et que, pour ça, l’écologie pouvait être un bon argument. C’est donc du pur marketing, et elle l’assume complètement. Ça a pris environ sept ans avant d’arriver en Europe et, entre temps, le slogan d’origine a changé. De «Ne mettez pas un enfant au monde, c’est une poubelle», le slogan est devenu «Ne mettez pas un pollueur de plus au monde», et le mouvement a pris le nom de No Kids.

Quels sont les principaux arguments des No Kids en 2025?

Il y a d’abord l’argument écologique selon lequel ne pas mettre un enfant au monde est l’acte le plus écolo que l’on puisse faire. Cette idée a été avancée par une étude publiée dans la revue scientifique Environmental Research Letters en 2017, mais a été démentie par plusieurs chercheurs après sa publication. Beaucoup d’études ont démontré qu’une famille nombreuse va avoir à peu près la même empreinte écologique qu’une famille comptant un seul enfant. C’est plutôt l’idée de ne pas être entravé dans sa propre consommation qui revient beaucoup chez les No Kids que j’ai interviewés.

Il y a aussi l’argument féministe qui met de l’avant l’idée que l’enfant est une entrave à la carrière. De fait, des études l’attestent — et je le constate moi-même —, les femmes continuent de s’occuper davantage de l’éducation des enfants que les hommes, bien qu’ils soient de plus en plus impliqués dans celle-ci. À cette fameuse charge mentale que sont la carrière et les enfants, les féministes répondent qu’il vaut mieux renoncer à la maternité qu’à sa carrière. C’est, je crois, profondément antiféministe. Il me semble qu’on devrait plutôt dire qu’on va offrir de meilleures conditions aux femmes qui veulent être mères tout en maintenant une carrière.

Enfin, on considère de nos jours que l’autre personne dans notre couple est un potentiel danger pour nous, on n’imagine plus notre couple pour toute la vie. C’est donc difficile de se projeter et de se dire qu’on va avoir un enfant avec cette personne. Je pense qu’on est pris dans un ensemble de craintes qui fait qu’on ne se jette plus à l’eau. On s’est habitué à vivre dans une bulle de confort — que les réseaux sociaux exacerbent — et on refuse d’en sortir.

Vous nommez «l’état zéro» du caractère religieux dans la société comme facteur de la chute de la natalité. Pour quelle raison?

Le nombre d’enfants dans les familles croyantes est effectivement plus élevé. On constate que quand il y a la foi, il y a la volonté de s’abandonner et de faire confiance à Dieu, à quelqu’un de plus grand que soi et que l’État-providence. Il y a aussi cette idée chez le croyant que ce n’est pas lui qui donne la vie, mais qu’il ne fait que l’accueillir. Si on ne voit pas la vie comme cela et qu’on croit qu’on doit l’avoir choisie, projetée, et que l’accueil n’est pas inconditionnel, forcément ça a un impact sur la manière de fonder une famille.

«On s’est habitué à vivre dans une bulle de confort — que les réseaux sociaux exacerbent — et on refuse d’en sortir.»

Vous parlez de la tendance à voir l’enfant comme un projet, un programme, et que cela découle de la société de consommation. Comment arrivez-vous à cette conclusion?

Lorsqu’on ne croit plus en Dieu ni à la vie après la mort, on se dit: «Autant jouir totalement de cette vie-là». Et la jouissance passe aujourd’hui par l’éphémère et le momentané, par la consommation. Ça sape toute capacité d’effort devant la souffrance et le sacrifice, car si on est ici simplement pour jouir, pourquoi on se lèverait la nuit pour donner un biberon ? Pourquoi on organiserait ses journées pour finir le travail à temps pour aller chercher l’enfant à l’école? En fait, tout est vu comme une forme d’effort, et on préfère y renoncer. Dans le christianisme, on considère qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie; ce n’est pas un principe valorisé dans notre société.

En tant que mère de trois enfants, comment décririez-vous votre expérience de la maternité?

Simone de Beauvoir a dit que le malheur de la femme est d’être vouée biologiquement à répéter la vie. Je pense que cette phrase est d’une violence immense. Au contraire, je trouve ça fou que la nature m’ait donné ce privilège, certes fatigant, de pouvoir porter la vie. Pour moi, c’est un véritable émerveillement. Chaque grossesse, aussi douloureuse qu’elle puisse être, est une bénédiction.

Pensez-vous que prendre davantage en compte le corps de la femme et ses particularités sur le marché du travail inciterait plus de femmes à avoir des enfants?

Je pense que oui. C’est même essentiel de le faire. Les femmes ont souvent cette pression de retourner au travail très vite après avoir accouché — du moins en France, où les femmes ont seulement deux mois et demi de congé de maternité. On veut qu’elles soient performantes alors qu’elles n’ont même pas encore cicatrisé et qu’elles allaitent! Leur demander d’avoir la même capacité qu’un homme dans ces circonstances – ou même tout le temps, alors que leurs aptitudes peuvent fluctuer dans le mois en fonction de leurs menstruations – c’est impossible. Il faut que les entreprises prennent en compte les différences de la femme. Autrement, c’est la considérer comme un homme.

«Je souhaite que les femmes soient véritablement libres, mais pas selon la définition qui consiste à voir la liberté simplement dans la jouissance.»

Diriez-vous alors que revoir les politiques natalistes et familiales en place pourrait, entre autres, freiner la baisse de la natalité?

On doit certainement revaloriser le congé parental pour que les gens le prennent, car plusieurs ne peuvent pas se permettre d’avoir un seul salaire. Qand on parle de politiques natalistes et familiales, on a souvent tendance à restreindre ça à la gestion de l’enfant et à la durée du congé parental, mais c’est plus large. En France, par exemple, le gros problème, c’est le prix des loyers. Beaucoup de parents qui vivent en ville ne peuvent pas imaginer avoir un ou deux enfants parce qu’il y a une pénurie de logements et ils n’ont pas la capacité financière de payer un appartement plus grand. Ce sont à des politiques plus globales qu’il faut penser, qui vont jusqu’à l’aménagement du territoire.

Quel message espérez-vous transmettre à travers votre livre?

Beaucoup de femmes peuvent passer à côté de la maternité parce qu’elles sont dans une sorte de déni par rapport à leur désir profond et leur capacité corporelle. Je souhaite que les femmes soient véritablement libres, mais pas selon la définition qui consiste à voir la liberté simplement dans la jouissance.

Je souhaite aussi dédramatiser l’engagement, la maternité et la paternité, et montrer ce qu’il y a de beau dans cette grande aventure de la parentalité. Mon livre d’ailleurs commence et termine par un éloge du foyer, l’oikophilie («amour du foyer»). C’est ce que je souhaite préserver. Là se trouve l’écologie véritable: celle qui protège la personne humaine, ses liens familiaux, le pays dans lequel elle évolue et la terre qu’elle habite.

Ce contenu n'a pas été chargé automatiquement puisqu'il provient d'un fournisseur externe qui pourrait ne pas respecter vos préférences en matière de témoins.