L'art et le génie technique humain

Avec son génie technique, l’homme arrive à transcender sa peine : « C’est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain » (Gn 3,19). Par son travail, il occupe même un noble rôle, car il contribue ainsi à compléter et à parfaire la Création. Il peut élever des temples, tirer profit des saisons, se déplacer plus loin et plus vite… Comment ces perspectives s’illustrent-elles dans l’art ? Voici cinq œuvres québécoises mettant en relation l’homme, ses défis techniques et son rapport à Dieu.

Huile sur toile, 1847-1848 | Musée des beaux-arts du Canada. Photo : Wikimedia commons.

Huile sur toile, 1847-1848 | Musée des beaux-arts du Canada. Photo : Wikimedia commons.

Le pont de glace à Longue-Pointe

Cornelius Krieghoff

Les ponts de glace sur le Saint-Laurent, voies de circulation éphémères qui prennent forme avec les grands froids de janvier, marquent notre imaginaire collectif. Avant l’arrivée des navires brise-glace, ces passages sont essentiels à la communication et au commerce entre les deux rives du fleuve. Ils doivent être entretenus et balisés à l’aide de petits arbres plantés le long du chemin. L’artiste d’origine néerlandaise Cornelius Krieghoff, connu pour ses représentations de la vie quotidienne hivernale au Canada français, immortalise ces fameux ponts en peinture.

Dans ce tableau montrant deux traîneaux cheminant en sens contraires, mais immobilisés le temps d’une petite discussion, on aperçoit au loin l’église, que semble pointer un personnage. À l’époque, nombreuses sont les prières publiques et les processions, organisées par les communautés riveraines afin d’implorer le secours divin quand un pont tarde à se former, ou même à se déformer, empêchant alors la navigation au début du printemps. Des accidents surviennent parfois en raison de la fragilité de ces chemins flottants. La scène ici représentée par Krieghoff se déroule dans l’est de l’ile de Montréal. Aujourd’hui, près de cet endroit, les automobilistes passent sous le fleuve en empruntant le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Le pont hivernal donné par Dieu cède ainsi la place à un ouvrage d’homme.

Étoile de la mer

Philippe Banlier dit Laperle

Depuis le 18e siècle, une représentation mariale placée sur la façade arrière de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours accueille les marins arrivant au port de Montréal. Cela s’inscrit dans une longue tradition du monde de la navigation, où la Vierge Marie, «Étoile de la mer», est invoquée comme protectrice. En 1892, alors que le port s’industrialise et s’agrandit, on décide de doter la chapelle d’une structure monumentale faisant face au fleuve. Le campanile de cette construction est orné d’un groupe de 14 statues métalliques, brillant au soleil et visible de loin, tel un phare. De cet ensemble, seuls subsistent aujourd’hui la Vierge et quatre anges adorateurs.

Conçues par Philippe Laperle, sculpteur formé à l’atelier du célèbre Louis-Philippe Hébert, les statues sont faites de tôle de cuivre repoussée sur une « âme » en bois. Il s’agit d’une technique développée et popularisée par des sculpteurs canadiens-français de l’époque, afin de proposer à leurs clients des monuments extérieurs résistant aux intempéries tout en étant moins couteux que les statues en bronze. L’Étoile de la mer est devenue un symbole populaire de Montréal, figurant sur des images touristiques et même dans une chanson de Leonard Cohen.

Ensemble de sculptures en cuivre repoussé sur une âme de bois, 1893-1894 | Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, Vieux-Montréal. Photo : Wikimedia commons.

Ensemble de sculptures en cuivre repoussé sur une âme de bois, 1893-1894 | Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, Vieux-Montréal. Photo : Wikimedia commons.

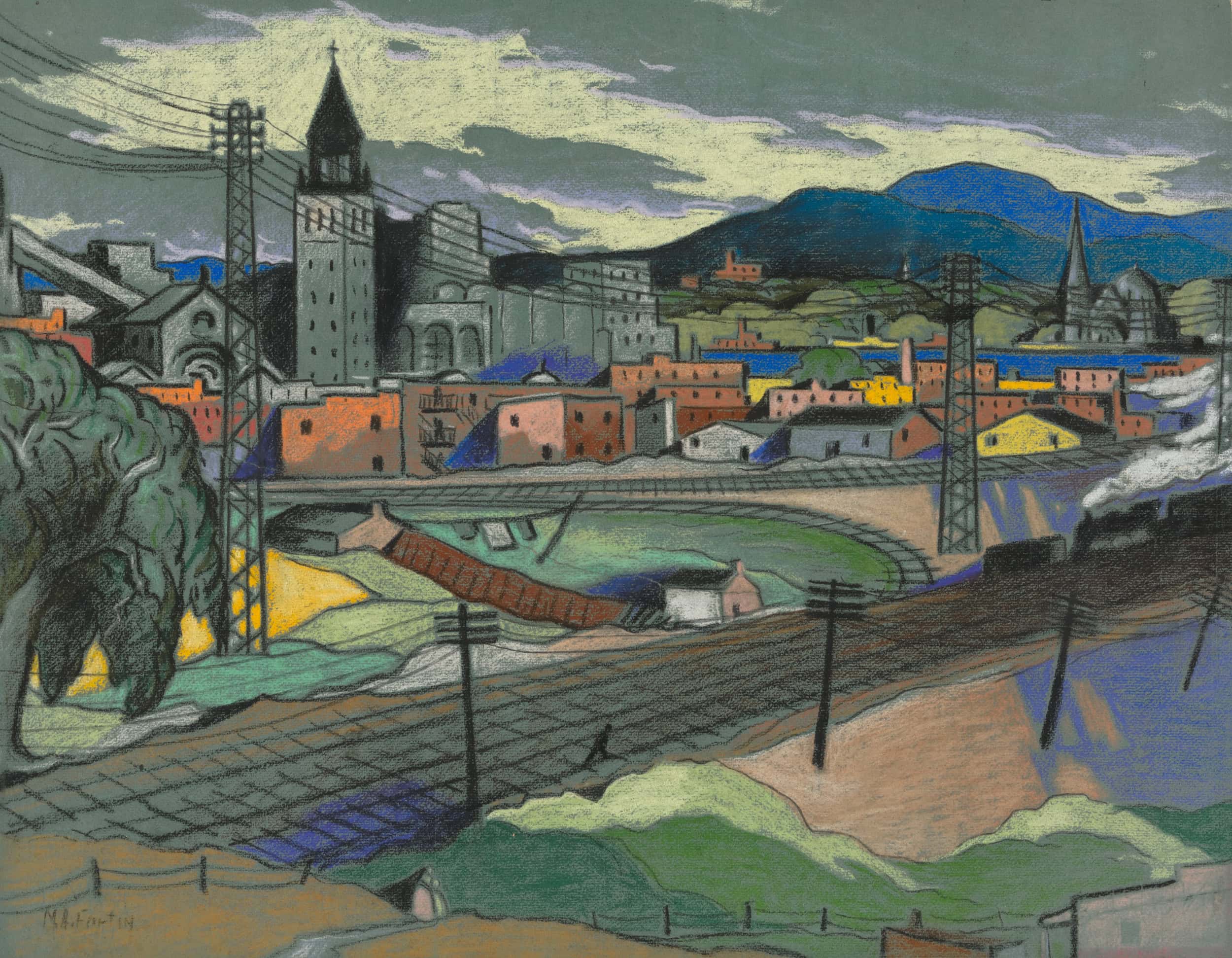

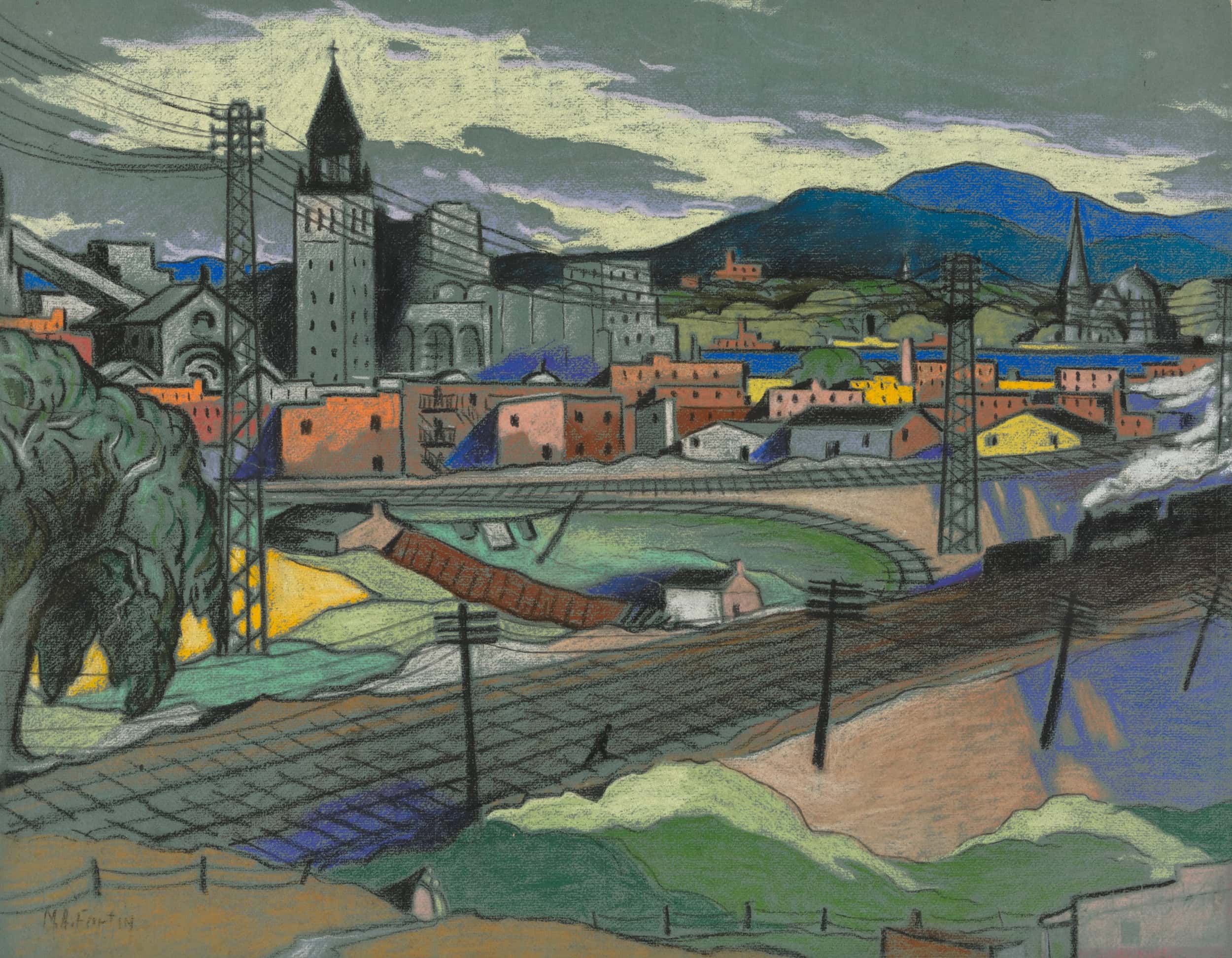

Marc-Aurèle Fortin, Voie ferrée à Hochelaga, 1931 ou 1932, Pastel sur papier, 47,2 x 60,9 cm Collection du Musée national des beaux-arts du Québec. Achat (1977.390) © Succession Marc-Aurèle Fortin / CARCC, Ottawa 2024. Photo : MNBAQ, Jean-Guy Kérouac

Marc-Aurèle Fortin, Voie ferrée à Hochelaga, 1931 ou 1932, Pastel sur papier, 47,2 x 60,9 cm Collection du Musée national des beaux-arts du Québec. Achat (1977.390) © Succession Marc-Aurèle Fortin / CARCC, Ottawa 2024. Photo : MNBAQ, Jean-Guy Kérouac

Voie ferrée à Hochelaga

Marc-Aurèle Fortin

Grand favori des Québécois parmi les peintres paysagistes, Marc-Aurèle Fortin est surtout connu pour ses scènes rurales ponctuées de grands ormes. Pourtant, la représentation de la ville occupe une place importante dans son art, notamment avec ses nombreuses vues du quartier Hochelaga créées au début des années 1930. Ce secteur de Montréal, dont l’urbanisation est alors récente, offre à l’artiste un condensé d’éléments de la modernité: chemin de fer, pylônes électriques, élévateurs à grain, logements ouvriers au volume cubique.

À l’arrière-plan, comme prisonnières de tous ces fils et ces structures, se dessinent les silhouettes imposantes de l’église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge et, de l’autre côté du fleuve, de la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, à Longueuil. Comme dans tous les paysages de Fortin, la présence humaine est presque invisible. Or, outre le ciel ombrageux et les montagnes, tout dans cette scène est l’œuvre de l’homme: tant les lieux sacrés, monuments immuables dans la ville, que les constructions industrielles autour desquelles se concentre l’activité économique.

Vitrail, 1919 | Crypte de l’oratoire Saint-Joseph, Montréal. Photo : François Baribault.

Vitrail, 1919 | Crypte de l’oratoire Saint-Joseph, Montréal. Photo : François Baribault.

La Sainte Famille à Nazareth

La maison Perdriau et O’Shea

Les représentations traditionnelles de la Sainte Famille à l’atelier cherchent à illustrer le milieu humble dans lequel a grandi Jésus et la grande valeur du travail accompli comme une prière. Dans ce vitrail de l’oratoire Saint-Joseph, on voit le père adoptif de Jésus, charpentier de métier, travaillant le bois avec ses outils pendant que la Vierge Marie file de la laine à l’aide d’un fuseau.

L’œuvre présente toutefois un élément qui capte l’attention tant du spectateur que des personnages : le jeune Jésus, apprenti de Joseph, lui apporte des planches formant une croix, préfiguration de sa Passion. Les tourterelles, visibles dans la partie supérieure, évoquent également le sacrifice, rappelant l’offrande prescrite aux couples pauvres lors de la Présentation de Jésus au Temple: un couple de tourterelles ou deux petites colombes (Lc 2, 24). Inspirée d’un modèle européen, cette image est reprise dans plusieurs vitraux conçus pour des églises du Québec, dont celui-ci, réalisé par la maison montréalaise Perdriau et O’Shea. En activité de 1918 à 1923, elle réunit les talents du maître verrier d’origine française Henri Perdriau et de l’importateur de verre irlandais John Patrick O’Shea.

Église Saint-Marc de Bagotville

Paul-Marie Côté

Le Québec des années 1950 et 1960 connait un important mouvement de renouveau dans l’architecture religieuse, instauré notamment par des architectes du Saguenay. Dans cette région en pleine effervescence industrielle, où se construisent de nouvelles villes et des nouveaux quartiers, apparaissent des églises aux formes inusitées. Les techniques de construction et les matériaux modernes offrent désormais aux architectes une plus grande liberté par rapport aux plans traditionnels.

Conçue par le Saguenéen Paul-Marie Côté, l’église Saint-Marc de Bagotville est un bâtiment précurseur. Les deux versants du toit, formés d'une dalle de béton plissé autoportante de 10 cm d’épaisseur se prolongeant jusqu’aux fondations, constituent une innovation technique dans l’architecture québécoise. Sur les plans esthétique et symbolique, les églises de forme triangulaire évoquant une tente connaissent une grande popularité durant cette période. Lien avec les Premières Nations ? Rappel des tabernacles primitifs ? Les interprétations divergent. On a dit de l’aménagement du sanctuaire de l’église Saint-Marc qu’il préfigure les changements apportés à la liturgie après le concile Vatican II (1962-1965), avec son maitre-autel détaché des murs de l’abside, placé au centre du chœur sur un piédestal et mis en valeur par un éclairage abondant. Le mystère du Saint Sacrifice de la messe se ferait ainsi plus proche des fidèles.

1955-1956 | La Baie, Saguenay. Photo : Luc Chartier, Gérard Morisset, Jean-Paul Morisset, Omer Parent. 1950-1966. BAnQ.

1955-1956 | La Baie, Saguenay. Photo : Luc Chartier, Gérard Morisset, Jean-Paul Morisset, Omer Parent. 1950-1966. BAnQ.