La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre

D’après le récit biblique, Adam et Ève ne peuvent se nourrir de l’arbre de la connaissance du bien et du mal sans y passer. Si le texte n’en dit rien, la culture populaire veut depuis longtemps nous faire croire que le fruit de cet arbre est une pomme. Je vous épargne les éléments latins derrière cette confusion; c’est somme toute la moindre des faussetés colportées sur cette histoire. Après tout, certains voient dans le récit du premier couple la preuve que la tradition judéo-chrétienne est foncièrement obscurantiste – Dieu, par cet interdit, veut priver l’être humain de ses lumières. Alors, pas tout à fait.

Dans la langue hébraïque, connaitre (yada), c’est davantage une expérience qu’un savoir théorique, rationnel. Connaitre le mal, c’est faire l’expérience de la mort, qu’elle soit physique ou intérieure, spirituelle. Et Dieu ne souhaite pas cela.

C’est l’orgueil qui pousse Adam et Ève à manger de l’arbre, rompant leur relation avec un Père qui n’exige d’eux que la confiance. Il leur vaut d’être exclus de l’Éden et, par conséquent, de ne plus pouvoir manger d’un autre arbre: celui de la vie. Comme un appareil électronique que l’on débranche de sa source d’alimentation, l’être humain coupé de Dieu dépérit. Il est ainsi renvoyé à sa condition de mortel, cherchant désespérément la vie éternelle par ses propres efforts, au prix de sa sueur, de son sang et de ses larmes.

Dépasser l'humain

Le documentaire Posthumains commence par les mots de sa réalisatrice et narratrice Dominique Leclerc:

«Je suis née un 24 décembre dans une société catholique. Ma fête, mon enfance et mon éducation ont été marquées par l’histoire de Jésus. Il défendait les pauvres. Il guérissait les malades. Il était immortel. Comme Jésus, je me suis crue immortelle. J’ai tenu ma santé pour acquis jusqu’à l’âge de 24 ans, où j’ai frôlé la mort.»

Le diabète de type 1. Chez la dramaturge, c’est le point de départ de toute une réflexion sur le développement des technologies et les avantages qu’elles représentent dans la gestion de nos problèmes de santé et, en dernière analyse, dans l’ajournement de la mort.

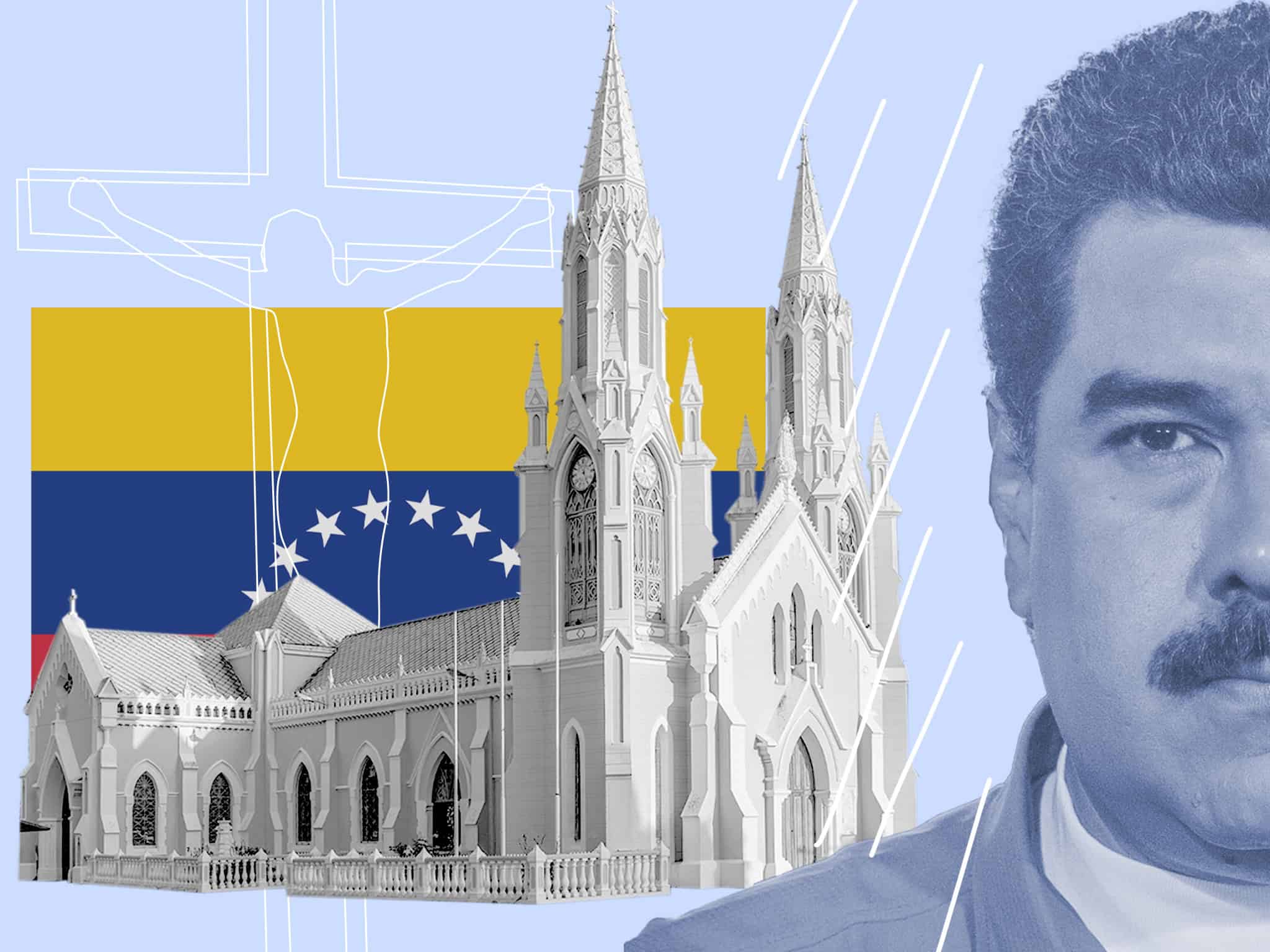

Faire en sorte que les êtres humains puissent améliorer leur qualité de vie et parfaire leur condition grâce aux technologies. Ne pas s’arrêter aux handicaps. Repousser les moindres limites inhérentes à leur nature. Ces idées-là sont à l’origine un mouvement, et ce mouvement porte un nom: le transhumanisme, ou encore le posthumanisme. Ce sont deux aspects d’une même idéologie, en vogue depuis plusieurs décennies, aujourd’hui massivement soutenue par les grandes entreprises technologiques comme Google, Meta, Amazon ou Apple. Le logo de cette dernière – une pomme croquée – n’est d’ailleurs plus à présenter.

Ce phénomène, Dominique Leclerc en a fait son œuvre, ces dernières années. Elle forme avec le scénographe Patrice Charbonneau-Brunelle une compagnie appelée Posthumains qui, au moyen de différentes manifestations artistiques, explore les impacts du développement des technologies NBIC (nanotechnologies, biotechnologiques, technologies de l’information et sciences cognitives) sur le vivant. Le film Posthumains est leur plus récente production.

Théâtre auto-science-fictionnelle

H+, c’est le symbole de l’«homme augmenté».

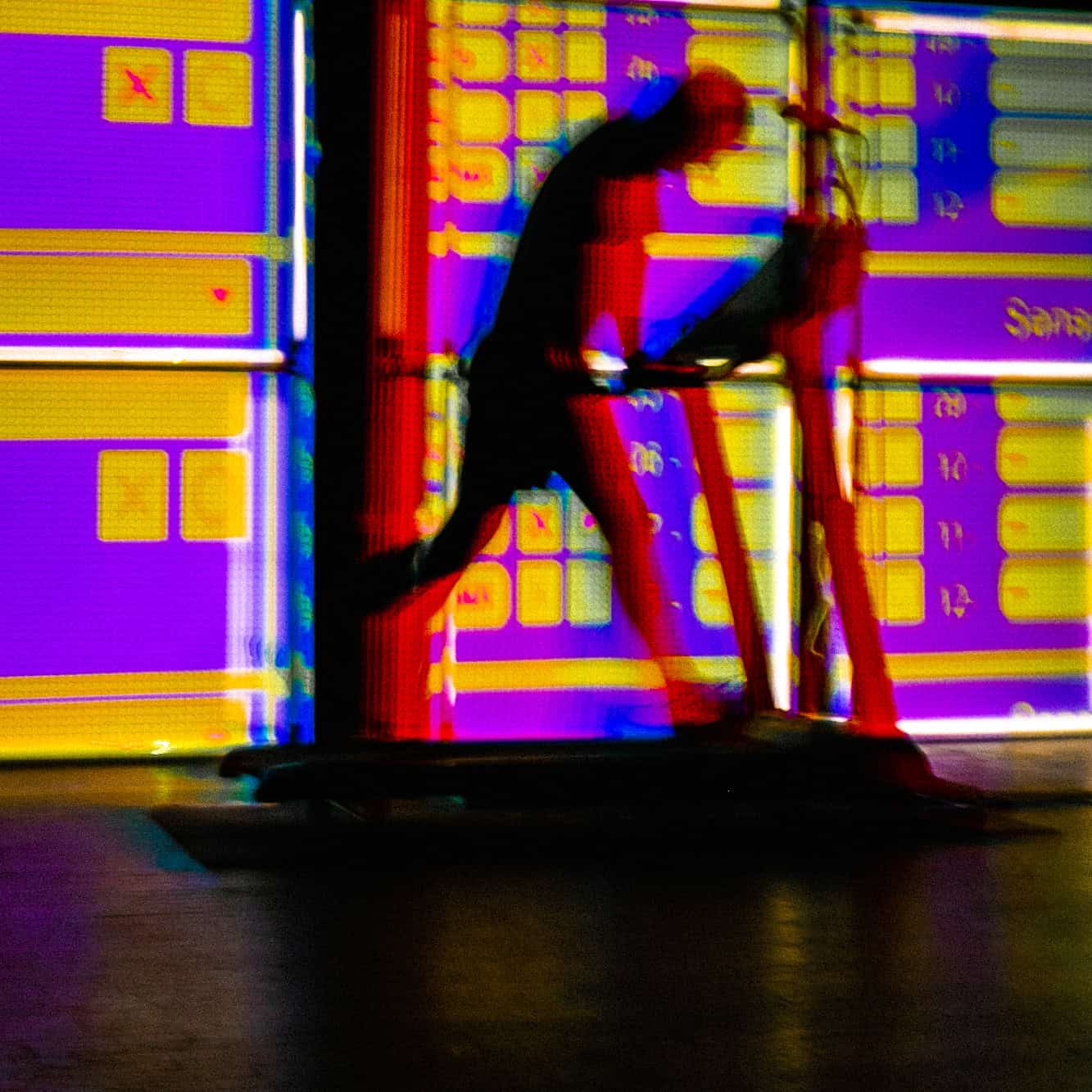

C’est aussi le titre d’une pièce sur les enjeux liés au transhumanisme, représentée l’hiver dernier au Théâtre Périscope de Québec. Pendant 105 minutes sans entracte, Emile Beauchemin, coscénariste et metteur en scène de la pièce, court sur un tapis roulant alors que ses données biométriques sont projetées sur écran.

Il fait parfois varier la vitesse de l’appareil pour s’adresser à l’auditoire. De fait, c’est lui qui raconte l’essentiel de son histoire. Beauchemin s’ouvre sur son surmenage de travailleur autonome, sur son anxiété devant le temps qui passe, sur le malaise cardiaque qu’il a vécu, suscitant chez lui l’impulsion d’optimiser son corps afin de lui en exiger toujours plus.

Le symbole de la pomme est d’ailleurs omniprésent dans la pièce.

On finit par comprendre qu’Emile court l’équivalent d’un marathon sur scène. Ou plutôt, courait. Lors des premières représentations, en 2023, le public entre dans la salle alors que la moitié de l’épreuve est parcourue. Avant la fin de la pièce, le défi est relevé. Et puis encore, et encore. La prestation dramatique et sportive interpelle l’esprit de performance. Derrière un paradoxe élégant mais contreproductif, Beauchemin se cache et évite d’aller jusqu’au bout de sa vulnérabilité. Il en est conscient, mais ne voit pas d’autres avenues. H+ se termine sur le personnage d’un Emile plus âgé – joué par Michel Langlois – qui débranche le tapis et somme le jeune Emile de ralentir.

Récemment, le Périscope décidait d’insérer quatre représentations de la pièce dans sa programmation. Les répétitions sont marquées par une nouveauté dans la vie d’Emile, qui donne un nouveau souffle à la finale.

Après avoir débranché l’appareil de course, Michel Langlois va chercher le bébé d’Emile en coulisse, puis revient sur scène avec lui dans ses bras. Le nouveau venu réussit à faire descendre le coureur de son tapis.

Un frein au marathon

L’hiver dernier, un bon ami du secondaire – appelons-le Pierre – m’invite à prendre une bière. On se retrouve dans une microbrasserie pas très loin du théâtre. Il doit y rejoindre sa conjointe un peu plus tard.

On prend des nouvelles. Je le félicite pour l’enfant qu’ils attendent, lui et sa conjointe. On parle de nos passions communes; hors travail, Pierre compose de la musique électronique. Il se confie sur l’anxiété qui a surgi dans sa vie depuis la pandémie. Il me parle aussi de sa médication et d’une pression liée à la performance ressentie dans son éducation. L’arrivée de cet enfant est de même une source d’anxiété. S’ensuit un long échange sur l’approche technicienne de la grossesse et des naissances dans le milieu hospitalier.

À son invitation, je l’accompagne au théâtre pour saluer sa conjointe, qui figure parmi la distribution de H+. J’y rencontre du coup Emile Beauchemin. Je le félicite d’aborder ce sujet dans le cadre de son métier, puis nous discutons du Verbe et d’un vieux numéro sur le transhumanisme, insolemment baptisé Vulnérabilité (automne 2016). Je vais finalement voir la pièce quelques jours plus tard.

Emile, cette fois, ne fait pas un marathon. Il commence seulement à courir quelques minutes avant l’entrée des spectateurs. Les heures précédentes, il les passe avec sa famille, enfin libéré de cet idéal d’un exploit artistique.

Accueillir sa faiblesse

L’être humain serait créé «à l’image de Dieu», selon la Genèse, pas tant pour l’immortalité ou la toute-puissance que pour être libre d’entrer en relation. Accueillir la vie qui en jaillit, quelles que soient ses formes, demande une certaine humilité – du latin humus, «terre», d’où vient aussi «homme» – que seules les limites de notre condition peuvent forger. «Tu es poussière, et à la poussière tu retourneras» (Gn 3,19).

C’est l’expérience d’Emile Beauchemin, d’abord avec son malaise cardiaque, puis avec son enfant. C’est aussi celle de Dominique Leclerc avec son diabète qui, dans Posthumains, nous laisse sur ces mots: «Et dans l’immédiat, et dans la mesure du possible, j’apprends à faire la paix avec ma finitude et les gens que j’aime.»