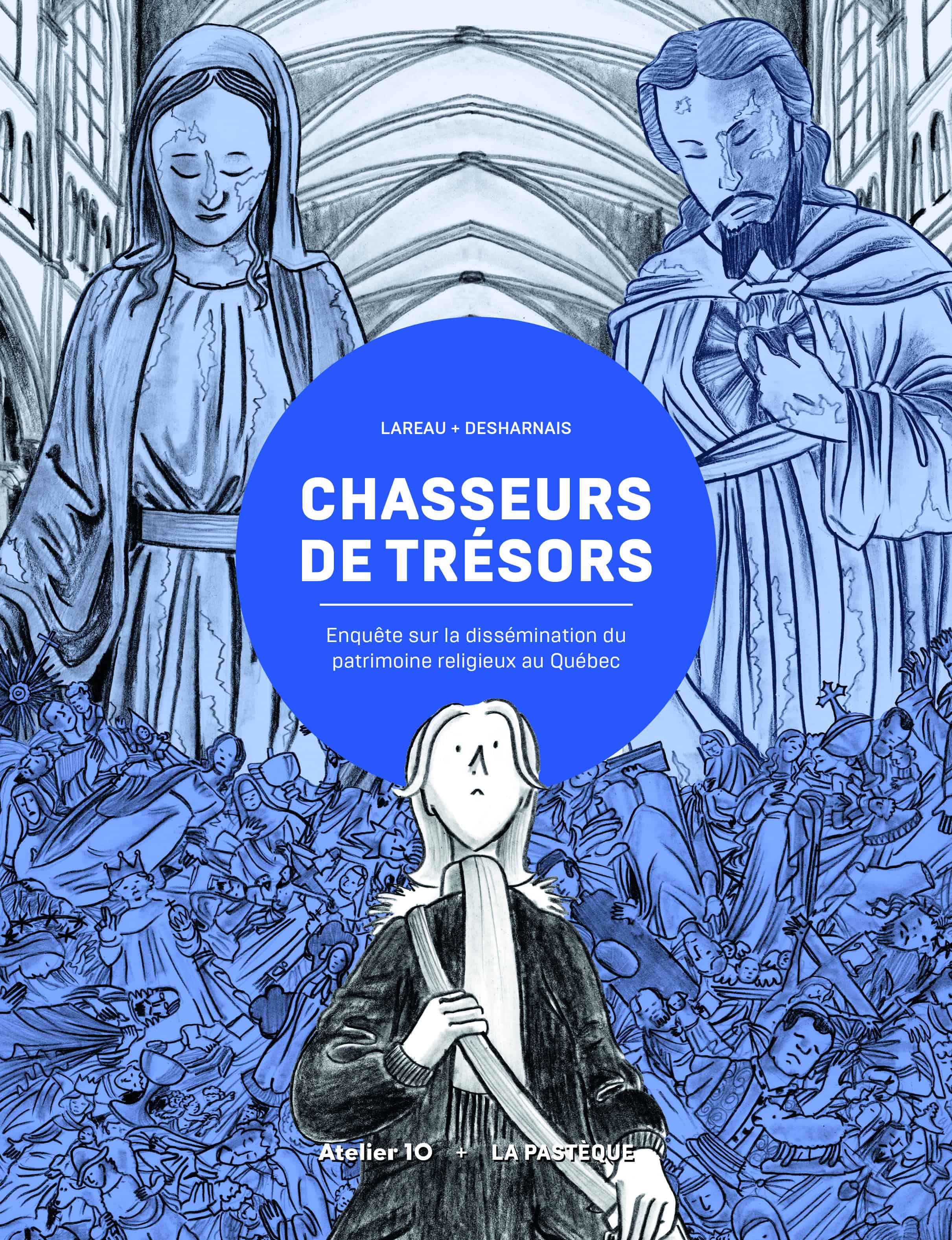

Caser le patrimoine religieux

Quand on annonce que l’église du quartier — vide depuis des lustres — est vendue et détruite pour laisser sa place à d'affreux condos, d’aucuns s’énervent devant le fait accompli. Leur zèle excité, ils s’agitent, signent des pétitions, manifestent. Mais quand l’inévitable se produit, qu’advient-il du matériel? C’est par la bédé qu’Isabelle Lareau et Francis Desharnais répondent à la question la plus intéressante et la plus ennuyeuse de notre époque.

La société québécoise contemporaine est prisonnière d’une surabondance de patrimoine religieux. Et ça ne date pas d’hier. Au milieu du siècle dernier, déjà, un clergé soixante-huitard se retrouve emmuré derrière les statues de plâtre, les médailles dévotionnelles et les exvotos, pris à faire les cent pas parmi des étagères débordantes de calices, de ciboires et de tabernacles un peu trop rococo à son gout.

Alors se lève une grande tempête au bout de laquelle tant d’artéfacts sont introuvables ou bousillés. Disséminés. «C’est sûr qu’on ne pourra pas garder toutes les œuvres, m’explique d’emblée Isabelle Lareau, auteure du bédéreportage Chasseurs de trésors. Il y en a beaucoup trop — il y a des duplicatas — et elles ne sont pas toutes en bon état. Elles ne méritent pas toutes d’être conservées, malheureusement. Mais c’est la traçabilité que l’on perd et c’est ça qui est important.»

Pour Lareau, «[…] la situation est quand même critique. Il y a des initiatives qui sont prises de part et d’autre, mais ce n’est pas suffisant pour avoir une bonne rétention de ces objets. Quelques églises le font, d’autres églises ne le font pas. C’est sûr qu’il y a des choses qui se perdent», ajoute-t-elle.

Casse du siècle

Chasseurs de trésors s’ouvre sur une préface qui laisse peu de place à l’imagination: l’auteure n’a manifestement aucune sympathie pour l’Église catholique. Pour autant, elle estime que notre société, en jetant le bébé patrimonial avec l’eau des fonts baptismaux, témoigne d’une indifférence culturelle coupable.

Or, c’est un peu par hasard qu’Isabelle Lareau vient à se pencher sur le sort du patrimoine religieux québécois. Une conversation fortuite avec une amie au père collectionneur lui fait découvrir le commerce des artéfacts religieux, essentiellement dominé par un petit nombre de revendeurs qu’on alerte lorsqu’une paroisse passe le balai, éteint les lumières et barre la porte pour la dernière fois.

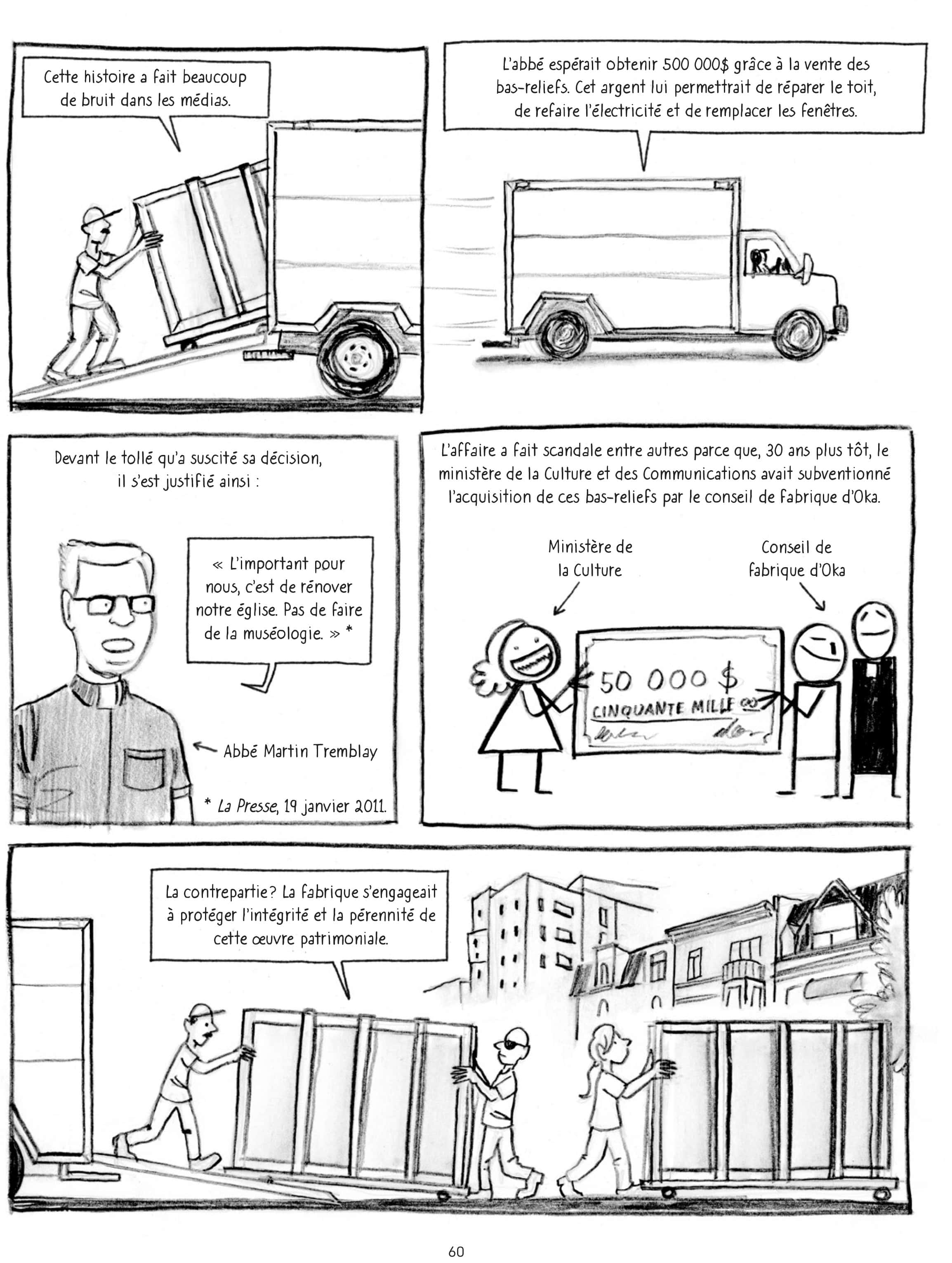

Plus ou moins légal, ce trafic conduit à la dispersion des œuvres chez des collectionneurs privés, qui les rachètent souvent à fort prix.

Sans inimitié ni complaisance, Lareau fait comprendre au lecteur que cette situation procède en partie d’un manque de ressources. «Il y a une méconnaissance des lois. Je pense aussi que, quand vient le temps de fermer une église, le conseil de fabrique est pris au dépourvu. Souvent, c’est quelque chose d’émotif. On ne sait pas nécessairement comment procéder. Certains prêtres n’ont pas cet attachement aux objets d’art.»

La responsabilité de prendre en charge de manière concertée l’inventaire des artéfacts, leur sélection et leur mise en valeur n’est pas clairement établie. Revient-elle plutôt à l’Église? À l’État? À la société civile ou à une combinaison des trois? La question demeure, en un sens, ouverte.

Pour autant, Lareau ne se conforte pas dans la critique. Entre l’Oratoire Saint-Joseph et sa réserve impressionnante, la Fondation archives et patrimoine religieux du grand Montréal (FAR) et le Conseil du patrimoine religieux du Québec, l’auteure rend compte d’un secteur d’activité complexe qui se mobilise pour apporter des solutions.

Patrimoine vivant

Qui a déjà tenté d’intéresser le public au patrimoine religieux connait les risques du métier. Trop souvent, on oscille entre l’indifférence, l’hostilité et l’intérêt particulier. Pour surmonter l’ignorance et le désintérêt, il faut être stratège.

Par l’entremise du bédéreportage, on transmet une masse d’information importante en stimulant l’intelligence du lecteur plutôt qu’en l’assommant. Pour Francis Desharnais, bédéiste reconnu et artisan de Chasseurs de trésors, la bande dessinée donne au propos une certaine souplesse. Le patrimoine religieux «[…] n’est peut-être pas un sujet forcément très léger ou que les gens connaissent déjà. La bande dessinée permet d’accompagner les lecteurs et les lectrices dans cette enquête», explique-t-il.

La bédé permet aussi de documenter visuellement le patrimoine religieux, pour le meilleur et pour le pire. Pour Desharnais, «[…] il fallait qu’on les voie, ces statues-là. Il fallait qu’on voie l’état dans lequel elles sont». Les artéfacts sont ainsi mis en valeur, représentés pour le lecteur à la manière d’un livre d’art ou d’exposition, avec la touche propre au bédéiste.

Sous son coup de crayon, le patrimoine religieux reprend vie, devient un véritable acteur de l’histoire racontée. Les artéfacts parlent, bougent, pleurent. «Les faire parler, si on veut, c’est arrivé assez rapidement dans le processus. Ça permet d’expliquer l’histoire, d’où ils viennent, ces statues et ces objets. Ça ajoute au côté ludique», raconte Desharnais.

Courtoisie de La Pastèque éditeur

Courtoisie de La Pastèque éditeur Courtoisie de La Pastèque éditeur

Courtoisie de La Pastèque éditeur Courtoisie de La Pastèque éditeur

Courtoisie de La Pastèque éditeur

Angle mort

Alors que se dessine tranquillement l’avenir, s’il en est, du patrimoine religieux québécois, émerge dans la culture populaire un intérêt renouvelé pour l’imaginaire chrétien. Du Met Gala au cinéma, l’univers esthétique catholique retrouve un peu de son pouvoir d’attraction. De la paroisse, où s’accumulent les nouveaux convertis, à la vice-présidence américaine, où l’on parle théologie, c’est une foi décomplexée et une pratique ouverte à la tradition qui reprend du terrain.

Cette tendance se vérifie-t-elle par un attrait accru pour le patrimoine?

«C’est un sujet qui est hyper vaste. Quand on a commencé ça, on s’est rendu compte à quel point quand on ouvrait une porte, il y en avait quatre à ouvrir derrière, explique Desharnais. Ce dont vous parlez, on en est témoin beaucoup, je trouve, depuis les deux dernières années. Isabelle a commencé sa recherche il y a six ans.

«Il va y avoir de nouvelles portes à ouvrir.»