Lamphone Phonevilay

Lamphone Phonevilay est frère dominicain. Il a étudié la théologie à l'Université de Montréal et la sociologie à l'EHESS de Paris. Il fait présentement une thèse de doctorat en théologie spirituelle sur sainte Catherine de Sienne au Collège Universitaire Dominicain d'Ottawa. S'intéressant autant à la mystique qu'à la sociologie, il avoue avoir une passion pour... la musique électronique!

-

The Nun II : l’Église du côté des héros

Les films portant sur l’exorcisme sont généralement des succès commerciaux, et ce, même s’ils disposent généralement de budgets plus modestes que les plus grandes productions hollywoodiennes. À une époque marquée par une forte sécularisation, notamment au Québec, bon nombre de cinéphiles se montrent pourtant toujours avides de ces histoires où Satan et ses suppôts sont combattus par de simples mortels, en particulier des prêtres catholiques. L’adage « chassez le naturel, il revient au galop » s’applique ainsi à l’univers religieux : « Chassez le SURnaturel, il revient au galop ». Le film The Nun II s’inscrit dans cette tradition. Il fait suite au film The

-

Milléniaux et croyants

Les milléniaux font fréquemment la manchette depuis quelques années. Née entre 1981 et 1996 selon le Pew Research Center, cette génération a supplanté depuis 2019, sur le plan numérique, celle des baby-boomers aux États-Unis. Souvent considérés comme des gens qui bousculent les normes et les conventions établies, comment les milléniaux se situent-ils sur le plan de la foi ? Trois milléniaux croyants ont accepté de partager leur expérience. Aujourd’hui âgés de 25 à 40 ans, les milléniaux constituent une force démographique indéniable et savent prendre leur place dans la société. Sur le plan religieux, un sondage Léger indique qu’au Canada, seuls 26 % des milléniaux adhèrent

-

Signes religieux : l’habit fait-il le moine ?

Dans le Québec laïque d’aujourd’hui, le religieux qui porte son habit sur la place publique ne passe pas inaperçu. Lorsque j’ai fait mon entrée dans l’Ordre des Dominicains, j’ai rapidement été amené à me poser la question suivante : « Quand et pourquoi devrais-je le porter ? » Si plusieurs religieux ne portent plus l’habit de manière régulière ou appartiennent à des communautés qui ne le portent plus, on observe depuis quelque temps un certain retour de celui-ci. Pratiquement toutes les communautés nouvelles ont un habit religieux. Quant aux ordres dits « anciens », leurs membres plus « jeunes » expriment souvent le désir explicite de le porter.

-

Nicole Lapierre : « Nous sommes tous des spécimens de la commune humanité »

Nicole Lapierre est sociologue, anthropologue et directrice émérite au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Issue d’une famille juive polonaise installée en France pour fuir le nazisme au tournant de la Deuxième Guerre mondiale, sa carrière a été marquée par une réflexion approfondie sur les questions de la mémoire, de la transmission et de l’identité. Un de ses livres, Sauve qui peut la vie, a remporté le prix Médicis essai en 2015. Dans une entrevue intimiste, cette grande amie d’Edgar Morin nous fait visiter une partie de son œuvre à travers des thèmes qui lui tiennent à cœur. Une véritable

-

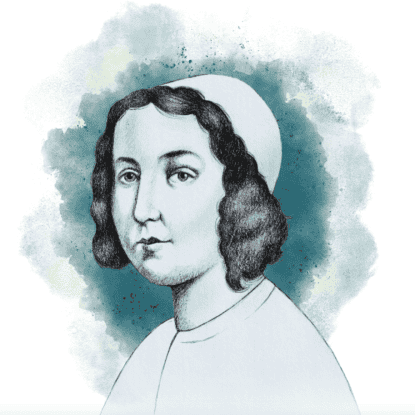

Jeanne Mance : mystique, infirmière et… gestionnaire

Le 29 avril 2021, la vénérable Jeanne Mance a été intronisée au Temple de la renommée médicale canadienne. La réputation de Jeanne Mance comme fondatrice de Montréal n’est plus à faire, mais cette reconnaissance souligne l’apport indéniable de cette femme laïque à la médecine de son époque. Dans l’Église catholique, Jeanne Mance est surtout connue comme une des figures fondatrices de l’Église du Canada. L’histoire générale retiendra également d’elle qu’elle fut une des pionnières de la Nouvelle-France. Quant aux Montréalais, ils voient dans la figure de Jeanne Mance, avec Paul Chomedey de Maisonneuve, la fondatrice de leur ville. Qu’une femme

-

Le racisme vu par deux Québécoises d’origine haïtienne

Durant la dernière année, le thème du racisme a souvent fait les manchettes. Que ce soit pour parler de l’affaire George Floyd ou de l’affaire Verushka Lieutenant-Duval, en passant par la polémique entourant l’existence du racisme systémique au Québec, la problématique du racisme suscite maints débats, parfois passionnés. Mais qu’en pensent les personnes qui sont directement concernées par cette réalité, à savoir les personnes issues des « minorités visibles » ? On peut facilement tomber dans le piège de penser que les « minorités visibles » parlent toutes d’une même voix. Cependant, les choses sont plus complexes et on observe, à l’intérieur même des communautés