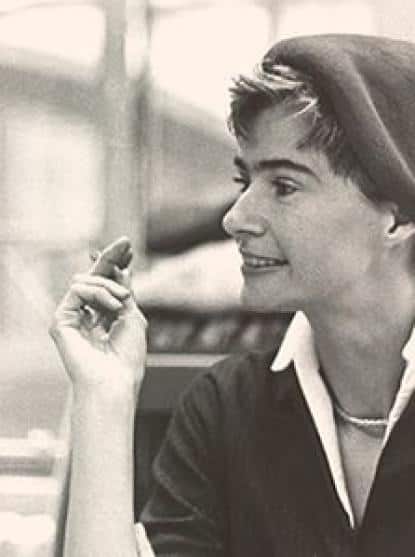

Émilie Théorêt

Émilie Théorêt détient un doctorat en études littéraires. En historienne de la littérature, elle aime interroger les choix qui ont façonné et qui façonnent encore la société québécoise.

-

Nos élèves, monsieur le ministre!

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge déposait le projet de loi 40 l’automne dernier. Comportant 300 articles, le projet modifie pas moins de 80 lois. Derrière cette ambition se cache toutefois un problème de taille : la remise en cause de l’autonomie professionnelle des enseignants. Qu’on soit d’accord ou non avec les revendications des syndicats des professeurs, il m’apparait incontournable qu’on leur donne une voix. Il n’y a déjà plus beaucoup de professeurs (le dire est un truisme), ne faudrait-il pas en prendre un peu plus soin ? En effet, il s’agit là d’une réforme importante et profonde du système d’éducation. Selon

-

Anne Hébert. De violence et de lumière

Les littéraires l’attendaient avec impatience cette biographie d’Anne Hébert signée par Marie-Andrée Lamontagne. Nous profitons de la sortie récente de cet ouvrage pour revenir sur cette figure majeure de l’histoire culturelle du Québec. Anne Hébert est certainement l’un des noms les plus connus de la littérature québécoise. Parmi nos grands aînés, elle figure auprès de Rina Lasnier, d’Alain Grandbois et de Saint-Denys Garneau. De plus, comme Lasnier et Gabrielle Roy, Hébert change le rapport à l’écriture en embrassant la carrière littéraire comme on répond à un appel religieux. Cependant, il s’agit désormais d’une vocation littéraire autonome où la littérature se

-

Au-delà de la fatigue culturelle avec Lamonde

Le travail du deuil peut mener à un être souverain, à un acte souverain capable de créer un évènement qui ouvre sur l’histoire. Lamonde, p. 109 Historien et professeur retraité du département de langue et littérature française de l’Université McGill, Yvan Lamonde nous livre ici une ultime réflexion en regard de toutes ses années de recherches sur l’histoire des idées au Québec. Voici l’occasion de lire ou de relire Un coin dans la mémoire, paru d’abord en mars 2017 chez Leméac et récemment republié dans la collection Nomade chez le même éditeur. Après près d’un demi-siècle d’études sur le sujet,

-

Dans le ventre un temps, dans la tête toujours

J’avais envie de lire de belles histoires. J’avais envie d’entendre autre chose que les questions d’actualité sur l’avortement en troisième trimestre de grossesse; d’entendre autre chose que J’ai offert la mort à mon enfant. J’avais envie de chasser toutes ses réalités nouvelles qui repoussent aujourd’hui les frontières des questions éthiques sur la vie humaine. J’avais envie de me nourrir de la beauté de l’enfantement. Peut-être aussi, voulais-je approcher d’un peu plus près ces paradoxes qui touchent la maternité, de nos jours, en Occident : une maternité tant repoussée et tant désirée à la fois. Je me suis donc offert la lecture

-

Pour le salut des féministes

Les Fées ont soif a suscité de vives réactions – spécialement dans les milieux plus religieux – lors de sa première représentation au Théâtre du Nouveau-Monde, à la fin des années ’70. Quarante ans plus tard, la pièce est présentée de nouveau, cette fois par le Théâtre du Rideau Vert (saison 2018-2019). Notre chroniqueuse Émilie Théorêt propose ici un regard sociohistorique sur cette création emblématique du mouvement féministe québécois. Le texte signé par Denise Boucher met en scène trois personnages : la Statue, Marie et Madeleine. Aux yeux de l’auteure, ces personnages représentent les stéréotypes féminins tels que mis en avant par

-

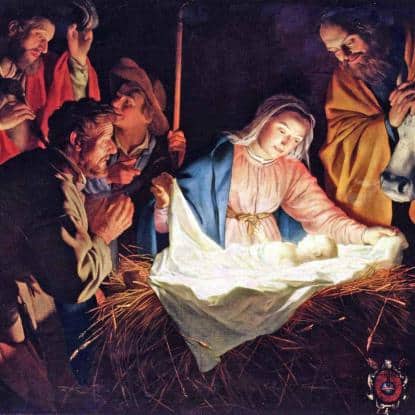

Un petit Jésus de cire pour les sceptiques

À l’approche de Noël, j’ai pensé qu’un petit morceau de notre histoire littéraire à saveur de nativité pourrait être alléchant. J’ai donc décidé de vous faire découvrir une femme de lettres du tournant du XXe siècle : Éva Circé-Côté. Pour ce faire, j’ai choisi un extrait de son recueil de chroniques Bleu, Blanc, Rouge. Poésies, paysages, causeries (Montréal, Déom et frères, 1903) qui, non seulement nous rappelle cette saison de l’année, mais nous fait aussi réfléchir sur les possibilités d’y croire encore! Née en 1871, Éva Circé-Côté (mieux connue sous le pseudonyme de Colombine) est de ces premières femmes de lettres

-

Mourir à soi pour vivre en poésie [3/3]

Un texte d’Émilie Théorêt Le Verbe vous propose une incursion en trois temps dans l’univers de l’écrivaine Rina Lasnier. Afin d’apprivoiser cette œuvre majeure de l’histoire littéraire québécoise, une première partie s’attache à la trajectoire de l’auteure, une deuxième permet d’apprivoiser son écriture à travers quelques textes, alors que cette dernière offre une analyse de l’œuvre. On connait les raisons et les conditions qui ont mené à la création de l’histoire littéraire québécoise telle quelle est. Encore aujourd’hui, le concept de rupture, qui fut si important au moment de cette élaboration historiographique, semble vouloir prédominer et continuer de s’ériger en valeur.

-

Vie ou mort du regard chrétien de Rina Lasnier? [2/3]

Un texte d’Émilie Théorêt « Tant d’originalité confond, surtout à un moment de l’histoire canadienne où la religion, apparemment bien installée dans ses routines séculaires, est à la veille de perdre beaucoup de son importance et de ses privilèges. » – André Brochu Le Verbe vous propose une incursion en trois temps dans l’univers de l’écrivaine Rina Lasnier. Afin d’apprivoiser cette œuvre majeure de l’histoire littéraire québécoise, une première partie s’attache à la trajectoire de l’auteure, une deuxième permet d’apprivoiser son écriture à travers quelques textes, alors qu’une dernière offre une analyse de l’œuvre. Dans la première partie de cette série d’articles sur l’écrivaine québécoise

-

Il faut ressusciter Rina Lasnier [1/3]

Un texte d’Émilie Théorêt Le Verbe vous propose une incursion en trois temps dans l’univers de l’écrivaine Rina Lasnier. Afin d’apprivoiser cette œuvre majeure de l’histoire littéraire québécoise, une première partie s’attache à la trajectoire de l’auteure, une deuxième permet d’apprivoiser son écriture à travers quelques textes, alors qu’une dernière offre une analyse de l’œuvre. Rina Lasnier est née en 1910 à Saint-Grégoire d’Iberville. Elle grandit au sein d’une famille aisée et ouverte sur les arts. Marchand de profession, son père est aussi violoniste à ses heures. Pour sa part, la jeune Lasnier pratique le violon et le piano. Quant à