Alexandre Poulin

Alexandre Poulin est essayiste et chroniqueur. Il est l'auteur du livre Un désir d'achèvement. Réflexions d'un héritier politique (Boréal, 2020).

-

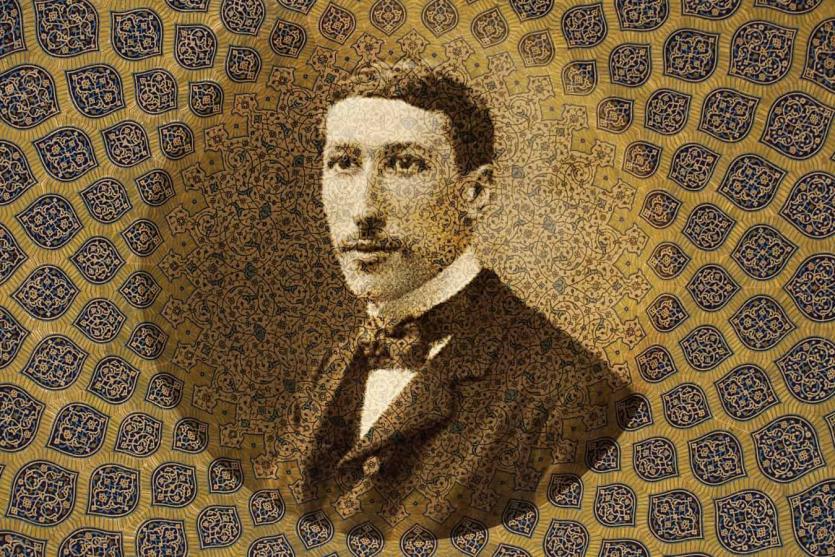

La réforme de l’Occident selon René Guénon

Le philosophe René Guénon est peu lu de ce côté-ci de l’Atlantique. Penseur de la Tradition, il est principalement connu pour ses ouvrages Orient et Occident (1924) et La Crise du monde moderne (1927). Ce personnage iconoclaste figure sans doute parmi les premiers à avoir voulu laver l’Occident de son assèchement spirituel et l’expier de son matérialisme prosélyte, et ce, bien avant l’avènement de ce que Pascal Bruckner a nommé la « tyrannie de la pénitence ». Né à Blois (France) en 1886, il a soutenu une thèse à Paris sur Leibniz, où il a fréquenté Jacques Maritain et les milieux thomistes. À la mort de sa

-

La mort du Canada français : entretien avec la sociologue québécoise Geneviève Zubrzycki

Geneviève Zubrzycki est professeure titulaire au département de sociologie à l’Université du Michigan, où elle dirige le Weiser Center for Europe and Eurasia en plus d’être directrice de la revue scientifique Comparative Studies of Society and History. Originaire de Québec, elle a obtenu son baccalauréat à McGill, sa maitrise à l’Université de Montréal et son doctorat à l’Université de Chicago. Ses recherches portent sur les liens entre l’identité nationale et la religion, la mythologie nationale et la mémoire collective, et le rôle des symboles religieux dans la sphère publique. Son plus récent ouvrage récemment traduit en français, Jean-Baptiste décapité. Nationalisme, religion et

-

Mieux connaitre le français au Québec avec Claude Simard

[Entrevue intégrale – lecture longue] Claude Simard est professeur retraité de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval. À la fois linguiste et didacticien du français, il a publié de nombreux ouvrages de référence, dont Grammaire de base (ERPI, 2000-2011 et De Boeck, 2006), Grammaire pédagogique du français d’aujourd’hui (Graficor, 1999) et Didactique du français langue première (De Boeck, 2010-2019). Avec son collègue Claude Verreault, professeur retraité du Département de langues, linguistique et traduction, il vient de faire paraitre, aux Presses de l’Université Laval, La langue de Charlevoix et du Saguenay–Lac-Saint-Jean : un français qui a du caractère. Dans cet entretien, Le Verbe cherche à comprendre avec l’auteur ce

-

La tragédie modeste du référendum de 1995

Vingt-cinq ans nous séparent du 30 octobre 1995. J’ai grandi dans une société qui s’est refusée à accomplir les tâches de son temps, dans des frontières symboliques rapetissées, au sein d’une référence collective qui s’est entièrement centrée sur une langue qui, aussi grande soit-elle, ne peut pas justifier l’existence d’une nation. En mal de transcendance, la mémoire assombrie, nous assistons à l’émiettement de ce qui est devenu le seul élément de notre identité, la langue française, avec une inquiétante passivité. Nous nous refusons toujours à user des moyens qui sont préalables à son installation durable, comme si, à l’instar de

-

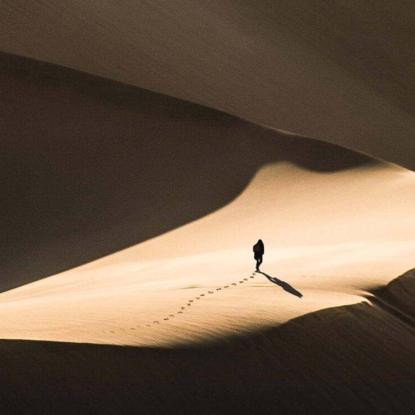

Jacques Dufresne, contre l’avancée du désert

Certains livres comportent des idées fortes et un témoignage particulier pouvant être repris bien longtemps après leur publication. Je ne doute point que le plus récent livre de Jacques Dufresne, La raison et la vie. Cinquante ans d’action intellectuelle, soit du nombre. Méconnu des plus jeunes, figure familière pour les générations antérieures, Jacques Dufresne, qui est né au Québec en 1941, a été à la fois professeur de philosophie au cégep, chroniqueur aux quotidiens Le Devoir et La Presse, fondateur, avec son épouse Hélène Laberge, des revues Critère et L’Agora et, bien entendu, de l’Encyclopédie de l’Agora. Active depuis 1998, cette encyclopédie numérique destinée à l’usage de la francophonie

-

Pourquoi je suis conservateur

Enrobé d’un brouillard sémantique, le mot fait sourciller. Il suscite les moqueries, pour ne pas dire qu’il est marqué au fer rouge de l’inacceptabilité sociale. Pour aller droit au but, je suis conservateur. Avant même d’être de gauche ou de droite. Pour certains, cette disposition et cette sensibilité sont naturelles, alors que, pour d’autres, elles s’acquièrent. Je ne suis pas de ceux qui ont toujours été partisans de l’autorité, de l’ordre, de la tradition et de la propriété privée. Ce qui ne m’empêche pas de penser aujourd’hui que le conservatisme est non seulement un frein salutaire devant les promesses démesurées

-

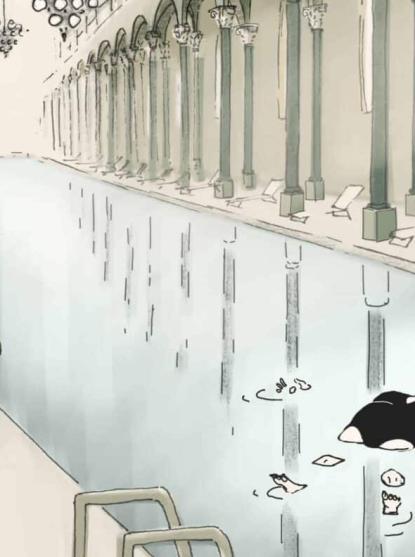

La fin d’un monde : déménagements et fermetures chez les communautés religieuses

Plusieurs communautés religieuses quittent les bâtiments qui les ont longtemps abritées, non sans une certaine nostalgie. Dès lors, le patrimoine devient culturel et non plus religieux, et là commence le rôle des pouvoirs publics. Mais ces communautés n’ont-elles pas quelque chose à nous enseigner sur la façon dont nous appréhendons le passé et l’avenir ? La fin d’un monde recèle parfois les ingrédients pour préparer celui à venir. Le Québec des années 1960 est entré dans l’avenir en refoulant son expérience particulière. Plutôt qu’être jeté aux orties, le passé exige d’être assimilé et accepté tout entier. Il ne s’agit ni de le

-

Un Québécois errant à Mexico

Je n’avais jamais mis les pieds au sud des États-Unis quand, au mois de février dernier, j’ai atterri à Mexico en plein après-midi. C’était avant la crise du coronavirus qui referme l’ouverture tous azimuts de notre époque. À la sortie de l’aéroport, la chaleur contraste avec l’hiver permanent de mon pays. Pour me rendre en ville, une promenade dans une voiture jaune s’impose naturellement ; plusieurs disparitions surviennent à bord des taxis rose et blanc, souvent en bien mauvais état et pourtant emblématiques de la ciudad de México. Coyoacan, une enclave multicolore À bord du véhicule, ma connaissance rudimentaire de la langue

-

Considérations sur l’homme divisé

Cette année, longue est la liste des morceaux de notre patrimoine culturel et religieux qui ont été détruits, abandonnés ou marqués par une vétusté forçant leur fermeture. De Gaspé à Gatineau, en passant par la capitale et la métropole, chacun connait un bâtiment dont l’existence est menacée par notre indifférence et la férocité des intérêts commerciaux. Cette « sournoise tentation de la mort » est une ombre qui nous poursuit et commence à nous rattraper. Quelque chose en nous-mêmes n’accepte pas notre passé et veut le réduire comme peau de chagrin. L’homme d’ici n’est plus dominé, si ce n’est que par

-

Notre avenir mérite d’avoir un passé

L’incendie de Notre-Dame de Paris a fait rejaillir à la face du monde que l’âme des nations s’incarne dans des symboles. La France redécouvre ses racines chrétiennes, l’importance de la continuité et, une fois de plus, la fragilité de sa personnalité collective. La cause exacte de l’incendie, toujours inconnue, est peut-être d’un intérêt relatif : l’embrasement de la célèbre cathédrale, en pleine Semaine sainte, est à l’image des sociétés occidentales qui peinent à porter leur héritage. En un clin d’œil, les fortunes françaises ont sorti leur chéquier pour aider à la reconstruction de Notre-Dame. Alors même qu’un soupir de soulagement s’en

-

Le Canada français est-il l’avenir du Québec ?

Il se publie chaque année des livres qui traitent de la société québécoise, au point où l’on se demande s’il est un peuple au monde qui a plus investi le champ de l’auto-interprétation que le nôtre. Cet automne, La Maison mère, du romancier Alexandre Soublière, a retenu l’attention. Au croisement du récit et de l’essai, ce livre, qui intéresse par son flair sociologique, a fait monter au créneau un certain nombre d’intellectuels nationalistes qui ont le projet de souveraineté du Québec chevillé au cœur. À travers leurs interventions médiatiques, une chose ne m’a jamais paru aussi limpide: projeter le destin

-

Le château Beauce, entre indifférence et férocité

L’indifférence et la férocité traversent notre société ; la seconde nait de la première. C’est de cette opposition nocive qu’il sera ici question, et d’un ancien monastère, le château Beauce, qui est aux prises avec elle. Le Québec regorge de multiples beautés ; une visite dans ses campagnes ou dans ses bourgades suffit pour en témoigner. Quiconque cultive un amour pour la beauté se sent vivifié à l’approche d’un cours d’eau qui se jette dans une rivière, en regardant un tremble dont les feuilles dansent au même rythme, en étant témoin d’un coucher du soleil qui caresse nos champs. Mais