Alex La Salle

Alex La Salle a étudié en philosophie, en théologie et détient une maîtrise en études françaises. Il travaille en pastorale.

-

Un carême de quarante siècles

Alex La Salle présente ici quelques-unes des principales idées contenues dans La fin de la chrétienté (2021), le plus récent ouvrage de la philosophe Chantal Delsol. Ses réflexions personnelles d’intermittent de la chronique, venues se greffer naturellement aux thèses de l’auteure, en préparent, accompagnent et prolongent l’exposé. « Le christianisme meurt souvent, et il ne s’en porte pas plus mal », a un jour écrit le journaliste et essayiste André Frossard, ami de Jean-Paul II, dans un ouvrage, Défense du pape (1993), qui est une apologie de l’encyclique Veritatis splendor. Faisant allusion aux vicissitudes qu’a connues le christianisme depuis sa première éclipse sur le Golgotha, la formule, par

-

Wuhan hivernal et infernal

Les Jeux olympiques d’hiver qui se déroulent dans diverses villes de la République populaire de Chine, du 4 au 20 février 2022, sont une occasion de nous intéresser à ce pays autrement que sous le seul angle de l’actualité sportive. Aujourd’hui, notre chroniqueur nous invite à une exploration de la Chine contemporaine par la lecture d’un livre intitulé Un hiver à Wuhan (Éditions Verticales, 2020), qui relate les péripéties d’Alexandre Labruffe, écrivain, dans cette ville de Chine centrale mondialement connue pour la qualité de ses virus. La première chose qu’on apprend, en ouvrant l’ouvrage qu’Alexandre Labruffe a consacré à ses trois séjours professionnels en

-

Découvrir la Chine religieuse

Les Jeux olympiques d’hiver qui se déroulent dans diverses villes de la République populaire de Chine, du 4 au 20 février 2022, sont une occasion de nous intéresser à ce pays autrement que sous le seul angle de l’actualité sportive. Aujourd’hui, notre chroniqueur nous invite à une exploration de la Chine religieuse par la lecture d’un livre intitulé L’expérience religieuse en Chine (2009), dont le présent article offre un aperçu du contenu, suivi de quelques remarques sur l’intérêt de la sagesse chinoise, ses limites et sa proximité inattendue avec un aspect de notre tradition. Voici un ouvrage que je ne saurais trop recommander, même

-

Lorsque la foi débarque, la raison fout-elle le camp ?

Dans le but d’écrire des chroniques qui soient le plus inactuelles possible, je me suis lancé, depuis un certaine temps, dans la lecture d’ouvrages sur la quête du premier principe par les présocratiques, la contemplation chez Platon, le premier moteur des péripatéticiens, etc. Aux heures de loisir, je feuillète aussi des livres sur l’éducation hellénistique, la tradition patristique, la culture monastique et la science scolastique. À vrai dire, je ne m’aventure plus que très rarement au-delà du XIIIe siècle. Et si le hasard des découvertes érudites me conduit parfois, accidentellement, jusqu’à la Renaissance, je ne m’attarde guère dans cette antichambre de

-

Pourquoi Dieu pète un plomb dans la Bible

Alors que le pape vient de conclure un voyage historique en Irak, terre ravagée par la guerre et théâtre, avec la Syrie, des atrocités commises par Daesh au nom du dieu du Coran, il est bienvenu de revoir ce qui, dans notre propre tradition et dans nos Écritures saintes, a pu servir machiavéliquement à justifier les pires horreurs et les pires cruautés, de l’esclavage des Noirs au patriotisme guerrier de l’Empire allemand de 1914-1918 (« Gott mit uns »/Dieu avec nous). Le but de l’exercice n’est pas d’alimenter les passions antioccidentales et/ou antichrétiennes qui ont aujourd’hui toute liberté pour s’épancher, mais d’avancer

-

Le thomisme de Laval : entretien avec Louis Brunet

Louis Brunet, docteur en philosophie, co-auteur de Philosophie de l’éducation (PUL, 2000), et auteur de Le texte argumentatif en philosophie. Théorie et pratique (2011), a été professeur de philosophie au Cégep Ste-Foy et chargé de cours à l’Université Laval. Formé à l’école de saint Thomas d’Aquin par la dernière génération de maitres thomistes ayant poursuivi l’œuvre fondatrice de Charles De Koninck, il est, au Québec, un des trop rares héritiers de ce que les historiens appellent « le thomisme de Laval ». Ce courant philosophique, dérivé du thomisme de Louvain, a prospéré des années 1930 aux années 1960, avant de disparaitre presque complètement chez nous. Cependant, son influence est encore sensible

-

L’histoire est une chose du passé

Le 28 aout dernier, dans Le Devoir, un enseignant attirait notre attention sur le fait que le cours d’initiation à l’histoire de la civilisation occidentale offert aux cégépiens inscrits en sciences humaines allait être amputé des sections consacrées à l’Antiquité et au Moyen Âge. Apparemment, on cherche de la sorte à mieux « rattacher l’enseignement à l’actualité » et, ainsi, à susciter l’intérêt de l’étudiant pour le passé, dans un monde où le dernier trimestre boursier apparait comme une époque lointaine. C’est donc au peuple québécois que revient l’honneur d’avoir engendré les génies qui ont enfin découvert que l’on comprendra mieux la démocratie sans

-

Deux livres pour se réconcilier avec l’Antiquité et le Moyen Âge

Comme promis dans L’histoire est une chose du passé — un article où il est question de notre désamour pour l’Antiquité et pour le Moyen Âge —, voici, en guise d’antidote à l’institutionnalisation programmée de l’oubli, deux ouvrages absolument formidables. D’abord Humanisme et théologie, de Werner Jaeger, puis Exercices spirituels et philosophie antique, de Pierre Hadot. Le livre de P. Hadot, paru en 2002, nous rappelle que la tradition des études classiques, patristiques ou médiévales s’est prolongée malgré tout jusqu’au XXIe siècle, et donc jusqu’à nous. J’en donnerai d’ailleurs d’autres « preuves » dans une prochaine Bouquinerie. Mais pour l’instant, attardons-nous aux titres tout juste mentionnés. Ils nous

-

Jadis, la formation philosophique à l’Université de Louvain : entretien avec Benoît Patar

Benoît Patar est médiéviste. À 81 ans, ce docteur en philosophie et lettres de l’Université de Louvain poursuit son patient et méticuleux travail de traduction et d’annotation de textes issus de la tradition scolastique. En 1992, il a obtenu le grade de maitre-agrégé en philosophie, pour une édition latine du Traité de l’âme de Jean Buridan, philosophe du XIVe siècle dont il est aujourd’hui l’un des plus éminents spécialistes. Depuis lors, il s’est chargé de l’édition critique, en version latine ou en traduction française, de plus d’une dizaine d’œuvres de Jean Buridan, Nicolas Oresme et Albert de Saxe. Comme il a reçu sa

-

Vers une nouvelle Pentecôte

La fragilisation de l’édifice ecclésial a entrainé des défaillances graves, tant du point de vue du comportement moral des chrétiens que de leur compréhension de la foi. Depuis le Second Concile du Vatican, toutefois, une solution a été mise sur pied à travers un renouvèlement de la vie spirituelle et un renouvèlement de la vie missionnaire, idéaux qu’a embrassés le Renouveau charismatique. L’intégrité du catholicisme est mise à rude épreuve aujourd’hui, et parfois atteinte. Intégrité morale, intégrité doctrinale, intégrité spirituelle : tous les aspects de la vie de l’Église sont soumis à de terribles pressions sociales, politiques, idéologiques et culturelles. Ces

-

20 livres pour les 20 ans du siècle

« Un florilège qui rassemblerait des citations choisies seulement pour leur éloquence, leur profondeur, leur esprit ou leur beauté risquerait d’être tout à la fois fastidieux, interminable et incohérent. Il ne peut tirer son unité interne que de la personnalité et des gouts du compilateur lui-même, dont il présente une sorte de miroir. En adoptant des critères de sélection aussi délibérément idiosyncrasiques, le compilateur ne cède pourtant pas à la tentation du narcissisme […] il observe tout simplement un principe d’organisation et d’économie. » – Simon Leys, Les idées des autres, 2005. Une décennie vient de se clore. Ce siècle a désormais

-

Fides et ratio

C’est un très stimulant ouvrage de vulgarisation philosophique que nous offre ici Richard Bastien avec Cinq défenseurs de la foi et de la raison, paru l’été dernier chez Salvator. Dès le premier chapitre, l’auteur rappelle le bienfondé de l’entreprise philosophique, telle qu’elle a été menée par les penseurs de l’Antiquité et du Moyen Âge. Ceux-ci, contrairement aux postmodernes qui dominent aujourd’hui le champ idéologique, croyaient en la capacité de l’intelligence à accéder au réel tel qu’il est et à formuler par voie d’abstraction des vérités objectives permettant de connaitre la nature des choses, en particulier celle de l’homme. De plus, ils ne considéraient guère

-

La prise du pouvoir par les sans-calottes

Si l’art de la controverse s’est perdu (quelque part entre les deux guerres), Alex La Salle s’affaire à maintenir en vie ce type de joute littéraire qui, au risque de froisser quelques surplis bien repassés et quelques t-shirts fluos de « JÉSUS », a au moins l’avantage de nous servir la langue de Bloy comme remède à la langue de bois. « Si une erreur s’introduit dans les esprits, c’est grâce toujours à quelque vérité qu’elle déforme. Il doit y avoir au coeur de la Réforme luthérienne quelque illusion foncière qu’il importe de rechercher. Pour cela, il n’est pas de meilleure méthode que

-

Fragments retrouvés du cœur de Céline

Les Lettres à Édith et à Colette sont des fragments retrouvés de la correspondance de Louis-Ferdinand Céline (1894-1961). Elles ont été publiées au printemps dernier par les Éditions Huit, une maison d’édition de chez nous, sise au 747, rue des Mélèzes, à Québec. N’écoutant que ma curiosité, je me les suis procurées pour constater que, si elles ne sont pas exemptes d’une certaine spéciosité propre au discours dénégateur du Céline de l’après-guerre (1), elles recèlent aussi quelques sincérités qui nous donnent accès au lancinement d’un cœur amer et contrit. Depuis leur origine (1990), les Éditions Huit sont dirigées par M. Rémi Ferland.

-

Bouquinerie IV

Notre lecteur compulsif Alex La Salle nous gratifie ici de quelques recensions initialement publiées dans l’édition papier de la revue Le Verbe. Bonne lecture! * Dieu pour tous «Dieu est un pur objet de foi. La foi est enracinée dans la sentimentalité humaine. La sentimentalité humaine est une réalité essentiellement subjective qui ne saurait s’imposer au-delà du cercle très personnel de l’intime.» Voilà à peu près l’idée que notre époque se fait de ce que l’on nomme l’expérience religieuse, quand elle admet qu’il puisse encore y en avoir une sans tout de suite la réduire à un phénomène névrotique. D’où le relativisme contemporain,

-

Esquisse d’une ecclésiologie célinienne

À une certaine époque, en France, le culte des grands écrivains était parvenu à remplacer à peu près complètement – aux yeux des élites libérales du moins – celui des anges et des saints. Si cette époque semble révolue, quelques adeptes s’obstinent à vouer un culte à l’une des plus grandes plumes du 20e siècle, Louis-Ferdinand Céline. Nous sommes extrêmement loin, aujourd’hui, de ces siècles de religiosité langoureuse et enivrante où l’échelle de Jacob semblait encore se dresser, titanesque, devant les âmes pies, où les rapports des hommes avec les bienheureux et les chérubins des cieux étaient d’une sapidité et

-

Bouquinerie III

Notre lecteur compulsif Alex La Salle nous gratifie ici de quelques recensions initialement publiées dans l’édition papier de la revue Le Verbe. Bonne lecture! * Paradis des uns… enfer des autres Naguère, on répétait volontiers la boutade de Benjamin Franklin, qui disait qu’il n’est rien en ce monde de certain, sauf la mort et les impôts. Eh bien, chers amis, sachez que depuis quelques décennies il n’y a plus que la mort d’inéluctable, car le système financier international échafaudé après 1945 a fait litière de la prétendue fatalité des impôts – en inventant les «paradis fiscaux». Aujourd’hui, les financiers en goguette s’ébattent et

-

« Roadtrip » chez les chrétiens d’Amérique

Pour tout chrétien marri et mortifié par la déchristianisation de l’Occident, le phénomène des églises en croissance a de quoi surprendre, fasciner, puis ébaudir. À contrecourant des tendances prévalant par exemple en France, où la pratique dominicale est au plus bas (seulement 3% des baptisés vont à la messe le dimanche), il interpelle ceux des fidèles qui, à l’instar d’Agathe et Jean-Baptiste Bonavia, rêvent d’une Église florissante, en mesure de répandre la bonne odeur du Christ entre ses murs d’abord, et ensuite au-delà. Compte-rendu de In Church we trust. Ayant ouï parler de la vitalité et du dynamisme missionnaire de certaines églises

-

Bouquinerie II

Notre lecteur compulsif Alex La Salle nous gratifie ici de quelques recensions initialement publiées dans l’édition papier de la revue Le Verbe. Bonne lecture! * La fécondité des petits groupes Une dépêche du printemps nous le confirmait: la grande braderie continue! La grande liquidation du parc immobilier de l’Église bat son plein! Et les choses vont rondement! Depuis 2011, on se débarasse de quarante lieux de culte déplâtrés par année, pour un total d’environ 500 bâtiments fermés ou vendus depuis 2003. Ce qui constitue 18 % de l’ensemble des 2751 nefs qui accueillaient les Québécois il y a encore quatorze ans. On serait tenté

-

Le Christ: saint ou spadassin?

Nous connaissons tous le passage du Nouveau Testament en Matthieu 10, où le Christ affirme qu’il n’est pas venu apporter la paix, mais le glaive. Cette déclaration intrigue, sinon trouble plusieurs lecteurs de la Bible. Le Christ n’est-il pas le prince de la paix? N’a-t-il pas dit de tendre l’autre joue si quelqu’un nous frappait? Sa mort sur la croix n’est-elle pas la parfaite manifestation de son refus de la violence? Et pourtant, il dit apporter le glaive! Devant cet apparent paradoxe, certains lecteurs impuissants à résoudre la contradiction s’enferment dans la perplexité. D’autres, parfois très diplômés, mais aussi très ignorants

-

La foi n’est pas un doute affadi (2e partie)

[Pour lire la première partie, cliquez ici] « Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, Toi qui illumines les yeux de notre coeur, Toi qui te joins à notre esprit, Toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, Nous te magnifions. » Feu et lumière (chant à l’Esprit Saint – Communauté de l’Emmanuel) En mars, j’ai écouté l’émission Répliques du 24 février 2018, intitulée Être catholique aujourd’hui, dans laquelle Alain Finkielkraut interrogeait, à titre d’animateur, deux figures du catholicisme français: Denis Moreau et Rémi Brague. Devant ses invités croyants, le penseur incroyant s’est cru autorisé à faire de la foi une variante du doute et de l’angoisse.

-

La foi n’est pas un doute affadi

Lors d’une émission de radio intitulée Être catholique aujourd’hui, Alain Finkielkraut, philosophe juif et incroyant, retraité de l’enseignement, auteur de nombreux essais sur la culture et l’esprit du temps, interrogeait, avec toute la courtoisie possible, deux figures du catholicisme français: Denis Moreau, venu présenter son livre Comment peut-on être catholique? (Seuil, 2018) et Rémi Brague, auteur de l’essai Sur la religion (Flammarion, 2018). Si je n’avais guère lu une ligne du premier invité au moment d’écouter cette livraison de l’émission Répliques (je n’ai toujours rien lu à ce jour, mais c’est davantage faute de temps que d’intérêt et je ne désespère pas de remédier prochainement à

-

Dans les pas de Domitien

La Providence a fait en sorte que mon article Big Caesar is watching you : l’Apocalypse, archétype dystopique? paraisse dans la revue Le Verbe (hiver 2018) au moment où les médias canadiens portaient à l’attention du pays les minables manigances ourdies par le gouvernement fédéral pour forcer les organismes communautaires qui n’ont pas l’heur de lui plaire à faire (par le biais d’un formulaire) une profession de foi progressiste (donc régressiste), sans quoi ce serait l’asphyxie financière. Or, mon modeste exposé sur quelques aspects du livre de l’Apocalypse de Jean voulait surtout rappeler comment les chrétiens de la fin du Ier siècle

-

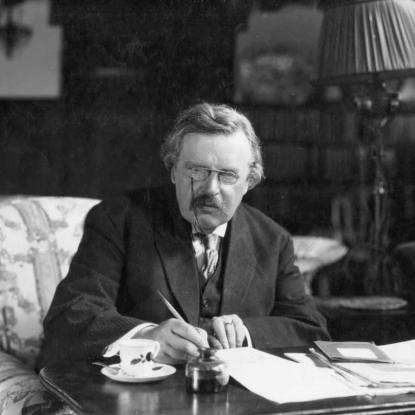

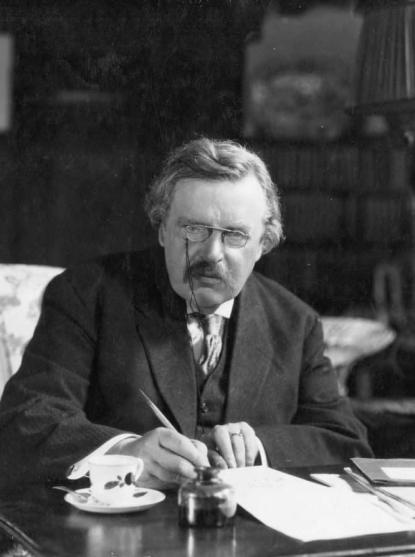

Georges Bernanos dans le voisinage de la Sainte Vierge

Il y a cent trente ans aujourd’hui naissait Georges Bernanos (1888-1948). Le cinq juillet prochain, nous soulignerons le soixante-dixième anniversaire de son entrée dans «la Maison du Père». Ce sont là deux excellentes raisons d’examiner, pour la simple joie de l’intelligence et du regard, quelques-unes des scènes de son enfance, de son adolescence et de sa jeunesse, puis du début de sa vie adulte. Cela nous permettra de nous rappeler au confluent de quelles influences intellectuelles, morales et spirituelles a grandi celui qui trouva très tôt dans le catholicisme, non seulement le sens de la vie, mais «la vie même».