Alex La Salle

Alex La Salle a étudié en philosophie, en théologie et détient une maîtrise en études françaises. Il travaille en pastorale.

-

La défaite des prophètes

Pour le commun des mortels, la France du 19e évoque certainement Balzac ou Hugo. Or la littérature de ce siècle de révolutions et de contrerévolutions, de lutte à finir entre l’Ancien Régime et la République, a aussi été profondément remuée par ces vagues et ces ressacs politiques. Dans ce commentaire sur Les Prophètes du passé de Jules Barbey d’Aurevilly – récemment réédité par La onzième heure –, Alex La Salle propose d’abord un panorama de ce combat philosophique qui usait autant de plumes que de baïonnettes. Ensuite et surtout, on y découvre que les réactionnaires antimodernes comme Barbey et ses Prophètes étaient peut-être, au fond, beaucoup plus modernes qu’ils ne le pensaient...

-

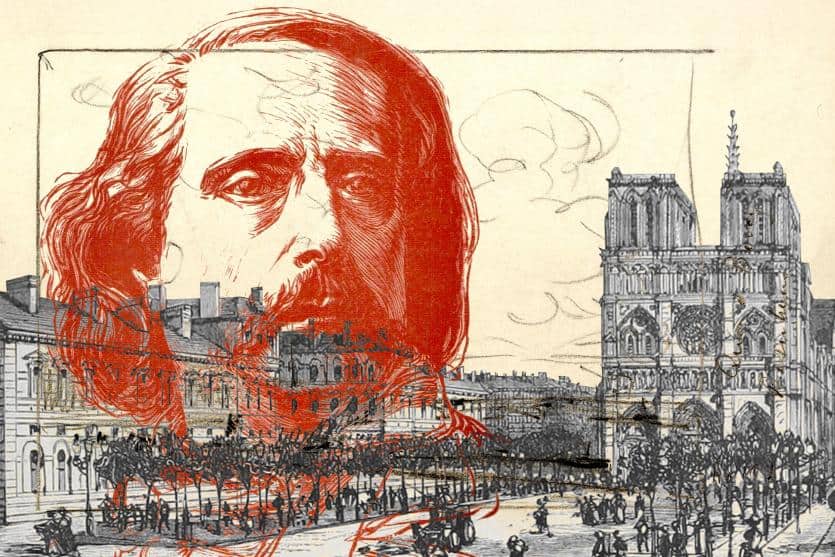

Maurice Barrès, un écrivain infréquentable?

Pendant 35 ans, Emmanuel Godo, poète et professeur de littérature au lycée Henri-IV à Paris, a travaillé à une somme sur l’écrivain Maurice Barrès (1862-1923). Publiée l’an dernier aux éditions Tallandier, elle force en quelque sorte la réouverture du procès (parodique) intenté à Barrès en 1921 par les jeunes surréalistes en devenir. Par son verdict de culpabilité, ce procès a contribué à faire de Barrès ce traitre à l’idéal littéraire qui aurait troqué le génie primesautier de l’irrévérence poétique pour l’office dégradant de vil propagateur des vérités officielles du régime. Mon intérêt pour Barrès – dont j’ignore à peu près

-

Le b.a.-ba du kérygme (part. II)

Dans un précédent article consacré au kérygme (c’est-à-dire à la première forme que prend le message évangélique lorsqu’il est communiqué en contexte missionnaire aux non-chrétiens), nous avons resitué le kérygme : 1) dans son contexte d’énonciation, c’est-à-dire dans son rapport à une œuvre de puissance dont il est censé donner la signification; 2) à l’intérieur du processus d’évangélisation, entre préévangélisation et catéchèse; 3) et plus globalement, dans le plan salvifique de Dieu, où il est apparu comme l’un des différents « temps de la Parole ». Dans le texte qui suit, reprenant l’analyse de C.-H. Dodd, je détaillerai le contenu du kérygme dans

-

Le b.a.-ba du kérygme (part. I)

« En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude. » (1Th 1,5) En nommant l’été dernier Victor Manuel Hernandez préfet pour le dicastère de la doctrine de la foi (DDF), le pape l’a assuré que son rôle était bien de « veiller sur l’enseignement qui découle de la foi », mais en se démarquant de l’époque « où, au lieu de promouvoir la connaissance théologique, on s’évertuait à débusquer d’éventuelles erreurs doctrinales ». Nous avons besoin, a-t-il renchéri, non d’un discours axé sur la dénonciation et la condamnation des erreurs théologiques, discours qui

-

À la poursuite d’un trésor perdu: réhabiliter la rhétorique (part. II)

La beauté d’un ouvrage, technique ou artistique, découle du choix des matériaux utilisés pour le produire, de leur disposition harmonieuse dans un ensemble, de leur mise en forme ou stylisation; de tout cela se dégage une unité de structure ou de mouvement qui fait la grâce propre et l’attrait d’une création achevée. Ainsi, une maison sera d’autant plus belle que les matériaux pour la construire auront été bien choisis, bien assemblés et bien ouvrés. La même logique prévaut dans les domaines artistique et rhétorique. Lisez la première partie de l’article d’Alex La Salle ici. L’œuvre d’art qui se dresse ou

-

À la poursuite d’un trésor perdu: réhabiliter la rhétorique (part. I)

Si l’on ne peut pas dire que les Grecs de l’Antiquité ont inventé l’art oratoire, on peut dire, avec Laurent Pernot, auteur de La rhétorique dans l’Antiquité, qu’ils ont, comme nul autre peuple avant eux, poussé la pratique de l’éloquence à un très haut degré de perfectionnement. De plus, leur apport théorique a été si décisif pour comprendre les principes structurants de l’art oratoire qu’Olivier Reboul a pu écrire que « l’histoire de la rhétorique [comme science] s’achève avec son commencement. » Mais qu’est-ce encore que la rhétorique? La définition la plus classique et la plus précise, nous dit le même Laurent

-

Le renouveau du spirituel en Chine

Comme en Russie, où l’orthodoxie a connu une véritable renaissance après la chute du régime soviétique, le spirituel fait son retour en Chine (mais sans qu’il y ait eu changement formel de régime). Et comme en Russie, où le christianisme connait un retour en grâce auprès du pouvoir, les traditions sapientiales chinoises sont désormais – bien qu’inégalement – appréciées et mises en valeur par les dirigeants. Il y a ainsi, dans le zhōngguó, rupture avec la période maoïste, caractérisée par un rejet complet des religions autochtones ou allochtones. Cette nouvelle mise en valeur ne va pas sans une instrumentalisation du

-

Dieu caché, Dieu révélé

Bien que fervent catholique, le journaliste André Frossard (1915-1995), auteur de Dieu existe, je L’ai rencontré (1969) et de Il y a un autre monde (1974), était réticent à dire qu’il avait la foi. Ce n’est pas qu’il craignait d’être ostracisé par un milieu intellectuel largement athée ou d’être exposé à la critique de ses pairs, tant s’en faut; il fut au contraire un de ceux, dans la profession journalistique, qui affichèrent le plus ouvertement et le plus sereinement leur appartenance à l’Église catholique. Avec un brin de provocation, il se disait même papolâtre. S’il hésitait à dire qu’il avait

-

Évangéliser par la confiance

Voyez comment, dans saint Matthieu, la naissance du Christ est suivie rapidement par le massacre des Saints Innocents. Ce que cet épisode de l’évangile nous enseigne, c’est peut-être ceci: dès les débuts de l’Incarnation, le Christ s’achemine vers sa Passion. Et si on fait ce qu’on appelle en lectio divina une actualisation (afin de voir en quoi ce texte sur les Saints Innocents s’applique à notre condition de chrétien aujourd’hui), on peut faire un parallèle éclairant avec ce que bon nombre de nouveaux convertis ont pu expérimenter. En effet, vient toujours un moment dans la vie du converti, du nouveau-né

-

En relisant Julien Ries

Il y a 10 ans, le 23 février 2013, mourait, à l’âge de 92 ans, le prêtre et historien des religions Julien Ries. Sa mort survenait à peine plus d’un an après son élévation au rang de cardinal par Benoît XVI, qui avait voulu souligner non seulement la contribution éminente à la vie intellectuelle de cet universitaire belge, mais aussi l’articulation de cette vie intellectuelle à une vie de foi tout aussi exemplaire. Je n’ai plus un souvenir clair du moment exact où, il y a environ une décennie, j’ai appris l’existence de ce vieux savant. Était-ce à l’annonce de

-

Platon, penseur de la relation

«Ce qui, dans notre monde, est quelque chose, ne l’est que par sa participation à l’idée. L’idée est la cause de chaque chose qui apparaît et qui disparaît» – Walter Burkert (sur la métaphysique de Platon, dans La religion grecque). La Bonne Nouvelle, que les missionnaires propagent depuis saint Pierre et saint Paul, est, selon ce qu’en dit Thomas d’Aquin au début de son commentaire sur l’épitre aux Romains, que l’état de séparation de l’homme avec Dieu est révolu et que les retrouvailles de la créature avec son Créateur sont désormais possibles en Jésus Christ, dans la communion de l’Esprit.

-

Trois livres incontournables sur les camps d’extermination

Comme le note au passage la philosophe Chantal Delsol dans Les pierres d’angle (2014), la prise de conscience de ce qui s’est passé dans les camps d’extermination comme Auschwitz, Treblinka et autres ne s’est véritablement faite, à l’échelle de l’Occident, que dans les années 1960. Y ont contribué, en France, en 1956, le documentaire Nuit et brouillard d’Alain Resnais et la publication de La nuit, d’Élie Wiesel, aux Éditions de Minuit, en 1958. Personnellement, c’est le documentaire De Nuremberg à Nuremberg (1989), diffusé à la télévision québécoise alors que j’étais adolescent, qui m’a fait prendre conscience de l’horreur des camps,

-

La philosophie, celle qui oscille entre science et sagesse

En régime chrétien, tout discours sur Dieu a pour finalité d’inciter à vivre une relation à Dieu. Et toute relation à Dieu se structure autour des principes d’imitation du modèle divin (ici Jésus) et d’incorporation de l’esprit divin (ici l’Esprit Saint), en vue d’une élévation qui rend participant à la vie de Dieu. La relation à Dieu devient ainsi la source et le fruit d’une continuelle conversion intérieure et d’un nouveau mode de vie, qui, graduellement, par cercles concentriques, conduit à la rénovation de toute la vie personnelle, familiale, sociale. Cette conversion est amorcée par une expérience d’illumination intérieure induisant

-

Les guerres de Ratzinger

Je ne voudrais pas, par amour de l’allitération (guerre/Ratzinger), entacher la mémoire d’un homme connu et reconnu pour son extrême amabilité et douceur. On dit de lui qu’il était la délicatesse même, et c’est l’impression qu’il m’a donnée lorsque j’ai eu la chance de lui serrer la main, un jour, au pied de l’escalier du Saint-Office, alors qu’il quittait ses bureaux pour aller voir le pape. Impression confirmée depuis par tout ce que j’ai entendu dire à son sujet. Lui coller l’aimable étiquette de Panzerkardinal fut une belle trouvaille du monde progressiste, qui sut si bien, à son apogée, à

-

Foi et philosophie: le face à face convié par saint Paul

Le présent article clôt le cycle de trois textes amorcés avec 5 dimensions missionnaires et poursuivi avec Les 5 langages de l’amour divin. Dans le premier, je faisais une présentation des différents plans sur lesquels se déploie la réflexion missiologique, dont le plan du discours. Dans le second, j’établissais, à l’aide d’exemples tirés de la prédication de saint paul, une typologie des formes de discours missionnaires. Le premier de ces discours, avancè-je, est le discours philosophique, fondé sur l’examen raisonné de la nature et sur la spéculation métaphysique. On le trouve à l’état embryonnaire dans diverses traditions sapientiales (chinoise, indienne,

-

Les 5 langages de l’amour divin et leur rôle pour la mission

L’engagement missionnaire, comme tout autre aspect de la vie chrétienne, exige une docilité à l’Esprit Saint, premier protagoniste de la mission, selon le mot de Paul VI. Le missionnaire aguerri est, en outre, celui qui sait se laisser surprendre ou «déranger» par la Providence. En effet, c’est en saisissant les occasions fournies par la Providence et en sachant, à partir de circonstances apparemment fortuites, créer des occasions d’évangéliser, que le chrétien pourra plus aisément entrer en contact avec ses frères humains, engager avec eux la conversation, échanger des idées et se mettre à l’écoute lorsqu’ils oseront s’ouvrir à lui sur

-

5 dimensions missionnaires pour renouveler les paroisses

Notre chroniqueur, qui travaille en pastorale à Montréal, a profité du mois d’octobre, mois de la mission dans l’Église catholique, pour méditer sur l’enjeu du renouveau missionnaire des paroisses. Il nous livre ici quelques-unes de ses réflexions. Il y a 10 ans cette année, paraissait aux États-Unis le livre Rebuilt, un ouvrage essentiellement pratique, coécrit par un curé et son bras droit. Ces derniers proposaient une voie de renouveau missionnaire et pastoral pour les paroisses catholiques confrontées depuis des décennies à la sécularisation de la culture, à la baisse de la pratique, et donc au déclin. Le succès fut à

-

Le frêle esquif du peuple juif

La locution latine dont la ville de Paris a fait sa devise, Fluctuat nec mergitur (Il est battu par les flots, mais ne sombre pas), pourrait tout aussi bien être celle du peuple juif. Le miracle d’une petite nation qui traverse les millénaires, non sans heurts, non sans douleur, mais surtout sans perdre de vue son Espérance, ne peut faire autre chose que d’éblouir le croyant et le conduire à méditer plus attentivement sur le destin de ce peuple archétypal. «L’histoire des Juifs barre l’histoire du genre humain comme une digue, pour en élever le niveau», a écrit Léon Bloy

-

Conjuguer foi et culture à la suite des Pères de l’Église

Si Le Verbe, média catholique québécois, s’est donné pour mission de «témoigner de l’espérance chrétienne dans l’espace médiatique, en conjuguant foi catholique et culture contemporaine», comme on le lit sur ses diverses plateformes, ce n’est pas un hasard. Au Québec, le divorce entre foi et culture est consommé depuis longtemps. La culture n’est plus informée par la foi, pas plus que la foi ne se décline (ou si peu) en œuvres nouvelles, comme ce fut le cas en d’autres temps, de Marie de l’Incarnation à Ozias Leduc. Heureux dénouement pour les uns, hostiles à l’Église ou aux religions en général,

-

Le Moyen Âge a sa raison que la raison ne connait pas

Le XIe congrès thomiste international, qui se déroulait à Rome la semaine dernière, s’est ouvert le 19 septembre. Ce jour marque également le quarante-quatrième anniversaire du décès de l’historien de la philosophie Étienne Gilson (1884-1978), géant de la recherche et de l’enseignement. Celui-ci est notamment connu pour sa contribution éminente, au XXe siècle, à la connaissance et à la diffusion de l’œuvre de saint Thomas d’Aquin et, plus largement, pour son travail de mise en valeur des penseurs médiévaux et de leur effort d’articulation de la foi et de la raison. La culture ambiante, dans ce qu’elle a encore de

-

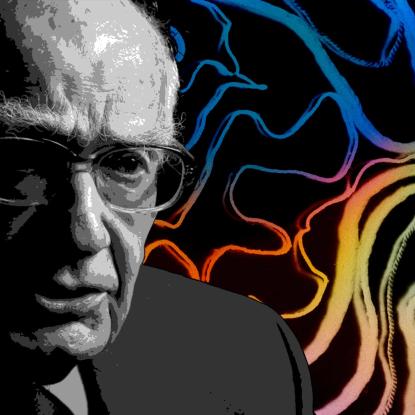

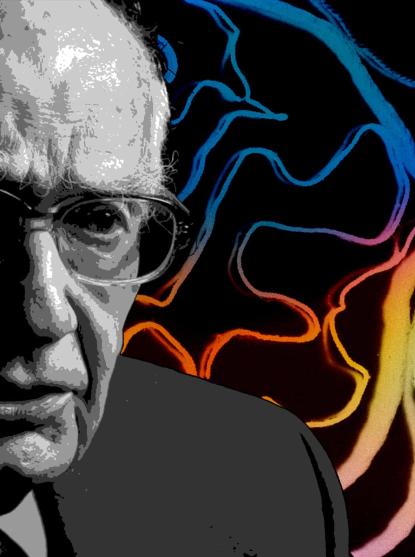

George Steiner dans le miroir du souvenir

Alors que s’est effectué dernièrement le retour en classe, et que les problèmes liés au manque d’enseignants continuent de compliquer la vie de bien des gens, il n’est pas malvenu de songer aussi à l’aspect plus proprement qualitatif des choses. On sera inspiré de le faire en s’aidant des réflexions du théoricien de la culture et de l’éducation qu’a été George Steiner. Un récent essai de Nuccio Ordine consacré à la pensée de Steiner rappelle sa richesse en en laissant cependant transparaitre les limites sur le plan spirituel. * La saison estivale tire à sa fin. Elle laissera derrière elle,

-

Taïwan: la tentation de l’Occident

Nous avons assisté tout récemment à une montée très sérieuse des tensions entre la Chine et Taïwan. Mais quelle est l’origine de cette rivalité opposant l’ile qu’on appelait jadis Formose (du portugais Ilha Formosa, belle ile) et le régime dictatorial de Pékin? Cette rivalité tire son origine de la guerre civile qui, de 1927 à 1937 et de 1945 à 1950, a opposé les communistes de Mao Zedong (1893-1976) aux nationalistes de Chiang Kai-shek (1987-1975), et qui s’est soldée par la fuite à Taïwan des nationalistes. D’austronésienne à chinoise à japonaise À l’origine, l’ile de Taïwan ne fait partie ni

-

Les chemins neufs de la mission : entrevue avec Jean-Hubert Thieffry

Prêtre, membre de la communauté du Chemin Neuf et missionnaire engagé depuis 25 ans dans divers projets de conversion missionnaire des deux côtés de l’Atlantique, Jean-Hubert Thieffry est installé depuis 4 ans à Montréal. Il est actuellement au service des trois paroisses de Sault-au-Récollet à Montréal. En ce début d’année pastorale, alors que bénévoles, agents de pastorale et ministres consacrés reprennent le chemin de l’évêché, de l’aumônerie ou de la paroisse, Le Verbe est allé à la rencontre de ce pionnier, promoteur d’une culture ecclésiale renouvelée, pour lui poser quelques questions sur les défis auxquels font face les ouvriers travaillant à la vigne

-

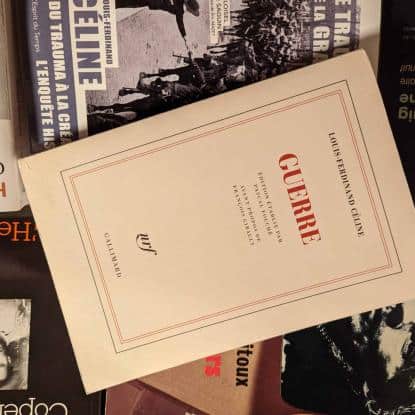

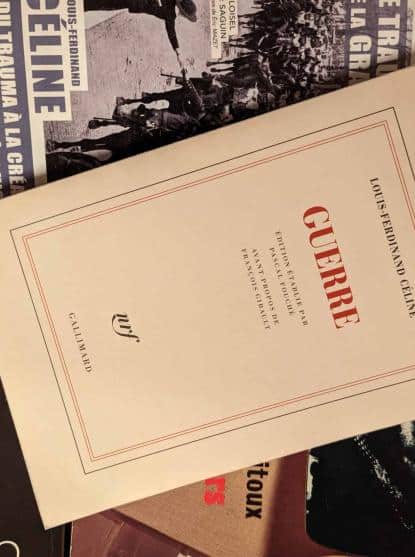

Céline, entre instinct et destin

En juin 1944, Louis-Ferdinand Céline (1894-1961), l’auteur de Voyage au bout de la nuit (1932) qui s’est compromis avec l’occupant nazi durant la guerre et qui est menacé de mort par les épurateurs à la veille de la Libération, décide de fuir en Allemagne avec sa femme Lucette et son chat Bébert. Faute de pouvoir tout emporter avec lui, il laisse dans son appartement parisien quelques précieux manuscrits, qui sont volés peu après son départ. Presque 80 ans plus tard, en aout 2021, les habitants de la planète Littérature ont été stupéfaits d’apprendre, dans Le Monde, que ces manuscrits volés venaient