-

Les 10 plus grands avantages que procure la foi

Croire ou ne pas croire en Dieu… telle est la question! Vivre comme si Dieu existait, ou vivre comme s’il n’existait pas, quelle différence cela fait-il concrètement? Nul ne peut rester indifférent relativement à cette question. Nous sommes tous obligés de choisir. C’est comme accepter ou refuser une demande en mariage. Ne rien choisir revient au fond à refuser de se marier. Pareillement pour la foi: ne pas choisir, c’est au fond choisir de ne pas croire. On divise parfois le monde entre croyants et incroyants. En réalité, on devrait dire qu’il existe fondamentalement deux sortes de croyants: ceux qui

-

Taïwan: la tentation de l’Occident

Nous avons assisté tout récemment à une montée très sérieuse des tensions entre la Chine et Taïwan. Mais quelle est l’origine de cette rivalité opposant l’ile qu’on appelait jadis Formose (du portugais Ilha Formosa, belle ile) et le régime dictatorial de Pékin? Cette rivalité tire son origine de la guerre civile qui, de 1927 à 1937 et de 1945 à 1950, a opposé les communistes de Mao Zedong (1893-1976) aux nationalistes de Chiang Kai-shek (1987-1975), et qui s’est soldée par la fuite à Taïwan des nationalistes. D’austronésienne à chinoise à japonaise À l’origine, l’ile de Taïwan ne fait partie ni

-

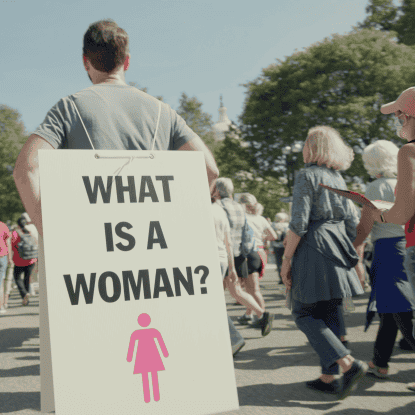

«What is a Woman?»: un problème de définition

Le 1er juin, début du mois des fiertés, est sorti sur la plateforme The Daily Wire un documentaire intitulé « What is a Woman? », réalisé par Matt Walsh. Le documentaire a reçu de nombreuses critiques positives, mais aussi négatives. Plusieurs parmi la communauté LGBTQ ont entre autres accusé Walsh de transphobie, ne serait-ce qu’en raison du ton du documentaire. Quoi qu’il en soit, force est d’admettre que Walsh vise juste en choisissant la question principale de son film. Selon la théorie du genre, quand un homme décide de transitionner pour devenir une femme, que devient-il? En quel sens une femme transgenre est-elle une femme? Bref : qu’est-ce

-

La puissance évangélisatrice de la tradition

La juste place de la forme extraordinaire du rite romain, aussi appelée rite tridentin, a fait couler beaucoup d’encre dans les dernières années. Phénomène étonnant en un certain sens, la popularité croissante de cette forme liturgique suscite des questionnements chez les catholiques, dont certains s’inquiètent d’une remise en cause des développements organiques vécus en Église depuis le concile Vatican II. Si certains écueils potentiels accompagnent en effet cette tendance, elle est également porteuse d’un riche potentiel évangélisateur, et peut être une occasion de vivre concrètement la nécessaire diversité de l’Église catholique. Ce que nous appelons aujourd’hui la forme extraordinaire du rite

-

Ces églises toujours barrées

On s’est tous déjà cogné le nez sur une porte close alors que l’on désirait entrer dans une église. Que ce soit comme touriste, pèlerin, simple curieux ou paroissien assidu, la réaction en est invariablement une de déception. Parions que les caractères les plus bouillants laissent même échapper quelques mots d’église… Tentons d’abord de justifier la situation ou, du moins, d’y répondre comme le feraient les membres des conseils de fabrique ayant décidé de maintenir les lieux clos en dehors des célébrations. La première tentative de justification s’appuiera presque toujours sur les exigences de la compagnie d’assurances de la fabrique.

-

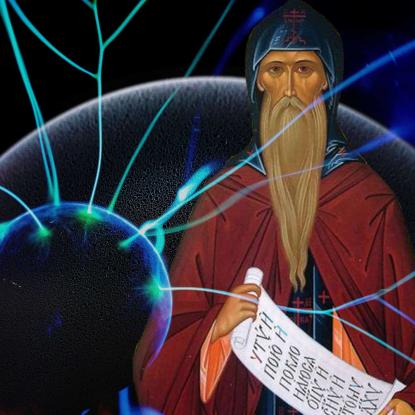

Saint Maxime, précurseur des sciences cognitives

Saint Maxime le Confesseur attire présentement l’attention des sciences cognitives. C’est probablement le sculpteur et conférencier orthodoxe Jonathan Pageau qui est le plus connu pour avoir fait le rapprochement entre le saint et cette discipline scientifique, notamment lors de discussions avec le psychologue Jordan Peterson et le professeur en science cognitive John Vervaeke. À première vue, c’est étonnant, parce que saint Maxime est surtout connu chez les théologiens pour les débats christologiques assez pointus dans lesquels il s’est engagé au septième siècle. En effet, saint Maxime a plus précisément défendu le dogme selon lequel Jésus avait deux volontés (humaine et divine, unies sans mélange ni confusion).

-

Edith Stein et la vocation de la femme

*Dans un monde de plus en plus fragmenté et polarisé, Le Verbe médias s’engage à bâtir des ponts au service de la communion. Apprenez-en plus sur notre ligne éditoriale, qui prône un dialogue ouvert et la diversité d’expression, tout en cherchant l’unité dans la vérité et la charité. M. Yvan Pelletier, professeur retraité de philosophie de l’Université Laval, nous partage quelques aspects de la pensée d’Edith Stein sur la femme. Cette philosophe et théologienne, allemande, juive et chrétienne, moniale carmélite et martyre du nazisme, nous propose un «féminisme alternatif» où la femme ne doit pas tant chercher à imiter l’homme, mais plutôt à devenir

-

Télescope James Webb: immensité, mode d’emploi

300 millions d’années après le Bigbang. Donc, il y a 13,5 milliards d’années. C’est le regard dans le passé le plus lointain qu’aura jeté l’homme jusqu’ici. Tout cela grâce au joujou flambant neuf de la Nasa, le télescope spatial James Webb, perdu quelque part entre Mars et Pluton. La lumière provenant de la galaxie GLASS-z13 a mis tout ce temps pour venir jusqu’à nous. On lui souhaite d’avoir eu un peu de lecture en chemin. C’est comme regarder une photo de son arrière-grand-mère qui aurait été oubliée dans un tiroir pendant des années. Cela fascine. Qui était-elle? À quoi pensait-elle?

-

La conversion écologique pour se solidariser avec les Autochtones

La conversion écologique mise de l’avant par le pape François peut être vécue comme un chemin de solidarité concrète avec les peuples autochtones du Canada dans la démarche de réconciliation qu’une visite papale cherche à encourager. La venue du pape François au Canada, à la suite d’un engagement visant la guérison et la réconciliation avec les peuples autochtones, se présente comme une invitation à «marcher ensemble». Cette thématique, un lieu commun passablement obscur, en laissera plusieurs sur leur faim. Marcher ensemble. Pour quoi faire? On va où? Évidemment, on peut vouloir faire un bout de chemin ensemble. Se croiser au

-

La localisation du monde

C’était il y a à peine 30 ans. La promesse d’un monde sans frontières accroissant la prospérité et le bonheur de tous battait son plein. Un mot était sur toutes les lèvres: mondialisation. La rapidité avec laquelle cette promesse s’est évanouie est fascinante. Aujourd’hui, le changement de paradigme est clair: place à la localisation! Le gouvernement du Québec a récemment adopté le projet de loi 12 visant à favoriser l’achat local sur les marchés publics. On sait ce qu’en auraient pensé, il y a peu, la plupart des élites politiques et financières: «rétrograde!», «passéiste!», «chauvin!». Les temps ont changé. «Buy American», «Produits

-

Qui ne croit en rien croit en tout

Ce vendredi, j’ai une journée chargée. J’enseigne la logique au Grand séminaire de Montréal le matin et je donne une conférence à l’UQAM en après-midi, dans le cadre d’un colloque de philosophie. J’entre au séminaire à 8h00, un peu avant le cours. C’est calme, il n’y a presque personne. La déco me donne un peu l’impression d’être revenue en arrière dans le temps, surtout le tapis. J’aime bien en un sens. C’est confortable et chaleureux. Je commence mon cours de logique par une citation attribuée à G.K. Chesterton, question de faire discuter un peu les étudiants: «When men stop believing in

-

Quand le Christ réveille les «wokes»

*Dans un monde de plus en plus fragmenté et polarisé, Le Verbe médias s’engage à bâtir des ponts au service de la communion. Apprenez-en plus sur notre ligne éditoriale, qui prône un dialogue ouvert et la diversité d’expression, tout en cherchant l’unité dans la vérité et la charité. Depuis plus d’un an, le mot woke est partout dans les médias, et ce n’est pas pour parler de cuisine. Qu’est-ce que ce mouvement qui suscite les critiques et les passions? Est-il aussi «éveillé» qu’il prétend l’être? Quelle lumière le christianisme peut-il jeter sur cette réalité? À l’origine, le terme woke, qui

-

L’essentiel selon Ginette Reno

Je vous partage ici quelques réflexions sur le bouleversement des valeurs sociales. Un rapport nouveau, ou du moins nouvellement affirmé, entre la personne et la société québécoise mérite d’être mis en perspective. C’est qu’il ne faut oublier la complexité de la vie humaine et la richesse de l’être humain en lui-même. Mais tout débute par une petite anecdote… Je passais récemment devant l’hôpital Pierre-Boucher à Longueuil. Sur la façade, on affiche toujours en grand la photo du porte-parole de l’établissement. J’y ai alors découvert le nouveau visage de la campagne de la fondation, celui de Ginette Reno, auquel était accolé

-

Guerre, crise alimentaire et ultrariches : un temps pour le pain quotidien

Du 22 au 26 mai, dans la chic station de ski de Davos, en Suisse, se retrouveront grandes fortunes, capitaines d’industries et de multinationales, chefs d’État, ministres et experts influents en vue du 51e Forum économique mondial. Cette grand-messe annuelle réunit les gagnants de la mondialisation pour discuter de l’avenir de la planète avec l’objectif de construire un monde meilleur, et ce, grâce à un capitalisme de partenariat. L’édition 2022 du Forum se tient dans un contexte sans précédent marqué par plusieurs facteurs socioéconomiques et environnementaux déséquilibrés et très alarmants. Les images et les nouvelles préoccupantes de l’Ukraine bombardée continuent de faire la une de

-

Dieu peut-il nous apprendre à fêter ?

Dans nos sociétés, la fête semble omniprésente. Aux yeux d’un philosophe français, l’individu occidental contemporain serait même un homo festivus, un homme centré sur la fête. De plus, pour plusieurs, la festivité se serait déployée en se libérant de Dieu et des religions, qui apparaissent rabat-joies. Et si ce n’était pas l’inverse qui est vrai ? Se pourrait-il que Dieu nous apprenne à pleinement fêter ? Alors que les chrétiens sont dans les cinquante jours où ils fêtent Pâques, c’est le bon moment pour réfléchir au sens de la fête. Deux visions de la fête Commençons par mieux comprendre ce qu’est fêter. Derrière ce

-

Elon Musk: héraut de la liberté d’expression ?

Personnalité de l’année 2021 selon le magazine Time, Elon Musk appartient à un nouvel ordre suzerain délocalisé dont la mainmise croissante sur le monde a de quoi effrayer plusieurs. En se portant acquéreur de Twitter, il promet de rendre à ses membres une liberté d’expression présumément menacée. On connait la vedette de l’entrepreneuriat pour ses frasques, ses manières singulières, son humour loufoque et pour l’optimisme technologique qui caractérise plusieurs de ses homologues au sommet. Monstre sacré de la twittosphère, Musk semble avoir été agacé par la tendance croissante des géants du Web à monitorer, modérer et censurer certains contenus et certains utilisateurs. Il

-

Un carême de quarante siècles

Alex La Salle présente ici quelques-unes des principales idées contenues dans La fin de la chrétienté (2021), le plus récent ouvrage de la philosophe Chantal Delsol. Ses réflexions personnelles d’intermittent de la chronique, venues se greffer naturellement aux thèses de l’auteure, en préparent, accompagnent et prolongent l’exposé. « Le christianisme meurt souvent, et il ne s’en porte pas plus mal », a un jour écrit le journaliste et essayiste André Frossard, ami de Jean-Paul II, dans un ouvrage, Défense du pape (1993), qui est une apologie de l’encyclique Veritatis splendor. Faisant allusion aux vicissitudes qu’a connues le christianisme depuis sa première éclipse sur le Golgotha, la formule, par

-

L’amour est-il en train de disparaitre ?

L’amour, c’est terminé. Eva Illouz, sociologue franco-israélienne, tranche la question dans son dernier ouvrage La fin de l’amour : enquête sur un désarroi contemporain (Seuil, 2020). L’amour serait désormais relégué au passé, un spectre d’un autre temps, une relique vintage, une vieille affaire que la jeunesse d’aujourd’hui, qui pourtant y aspire encore, est condamnée à regretter avec nostalgie. Comment en serions-nous arrivés là ? Le revers de la médaille Jusqu’à la moitié du 20e siècle, la cour et les relations amoureuses étaient régies par des cadres normatifs, par des certitudes sociales. Les rôles de l’homme et de la femme, les termes de l’engagement, y étaient définis et

-

La conscience serait-elle partout ?

Il y a présentement une très vieille idée un peu saugrenue qui fait des vagues en philosophie de l’esprit et en sciences cognitives : une minorité grandissante prend au sérieux le panpsychisme, thèse selon laquelle toute chose serait consciente à un certain degré. Même les molécules de l’écran sur lequel vous lisez ce texte, par exemple, auraient une certaine expérience interne. On ne parle évidemment pas d’expériences très riches, mais quand même ! Si cette position amène ses adeptes à sauter trop vite aux conclusions, elle peut cependant constituer un pont important pour notre culture matérialiste vers une vision du monde plus

-

L’enfant, une puissance destituante

« Entre ouverture et projet, la différence est absolue. » Henri Maldiney, Penser l’homme et la folie Les vrais mystères, ceux qui ouvrent notre vie sur plus qu’elle-même, ne sont pas réservés aux seuls initiés. Ils sont notre lot commun. Le mystère de la paternité, et plus généralement de la parentalité, tout le monde ne l’éprouvera pas directement. Mais chacun de nous en provient, puisque nul ne s’est engendré lui-même. On pourrait formuler ce mystère ainsi : nous naissons par celui qui nait de nous. Ce n’est pas la mère qui donne naissance à l’enfant. Car la mère, comme mère, ne préexiste pas à

-

Amour et argent font-ils bon ménage ?

Quelques jours avant la Saint-Valentin, le comptable et chroniqueur Pierre-Yves McSween a offert aux Québécois son troisième livre, La facture amoureuse. Après Liberté 45, voilà qu’il lève le voile sur un aspect de l’amour dont on parle peu, mal, ou trop (!!!) : ses conséquences financières. À voir comment l’argent permet à certains amoureux de passer leur vie ensemble ou alors de se séparer, il fait bien d’en parler. Il avance que les couples peuvent gagner en maturité grâce à une bonne gestion de leurs finances. « L’amour ne suffit pas », peut-on y lire. Et dans un sens, c’est bien vrai. Mais de quel amour parle-t-on ? Pour McSween,

-

Le monde va mal, donc Dieu existe

Beaucoup trouvent que notre monde va mal. Notre vie ordinaire ne cesse d’être bouleversée depuis quelques années par les restrictions sanitaires, les incertitudes, les peurs, etc. Face à ce qui ne tourne pas rond, plusieurs options s’offrent à nous : chercher des solutions, poser des actions, choisir la résignation, et j’en passe. Il y a toutefois une piste peu connue et un peu folle que je voudrais vous proposer : et si les maux qu’on vit pouvaient nous aider à connaitre Dieu ? Ça peut sembler étrange, mais c’est Thomas d’Aquin lui-même qui nous y invite : « Puisqu’il y a du mal, Dieu existe ». Divulgâcheur :

-

L’éthique derrière l’étiquette

« C’est pourquoi je vous le dis : ne vous inquiétez pas en vous demandant : Qu’allons-nous manger ? Avec quoi allons-nous nous habiller ? En effet la vie vaut plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. » – Luc 12, 22-23. Un premier niveau de lecture de cette parole de Jésus nous invite à nous abandonner à la Providence, sans nous soucier de questions vestimentaires. Nous sommes toutefois aujourd’hui confrontés à une crise climatique sans précédent. Ses effets se font déjà sentir partout dans le monde. Des vagues de chaleur aux crues meurtrières soudaines, en passant par l’élévation du niveau de la

-

Le passeport vaccinal dans les églises est-il légitime ?

Alors que le Québec redescend du sommet d’une cinquième vague qui l’a pris par surprise, ses différents commerces et services sont en train de rouvrir tranquillement. Les propriétaires et gérants de restaurants, magasins, cinémas, quincailleries doivent toutefois gérer tout un casse-tête avec l’extension du passeport vaccinal dans plusieurs lieux qui n’y étaient pas soumis auparavant. Si les médias parlent beaucoup des règles byzantines qui régissent son application dans les magasins à grande surface, on passe sous silence le problème énorme que pose l’imposition du passeport vaccinal aux lieux de culte. Chose surprenante pour certains, un lieu de culte, que ce